こんにちは!歴史ワールド管理人のふみこです。

今回は、イングランドとの百年戦争で劣勢に立たされていた15世紀前半のフランスで、神のお告げを聞いた少女ジャンヌ・ダルクを信じて百年戦争に勝利し、フランス絶対王政の基礎を築いたフランス王シャルル7世の生涯を解説します。

ジャンヌ・ダルクを見殺しにした冷酷な王という評判もありますが、いったいどんな人物であり、どんな活躍をしたのでしょうか?

この記事では、まず当時の世界とフランスの時代背景を分かりやすく解説し、シャルル7世の生涯を地図を用いて追っていき、最後にシャルル7世の評価を解説します。

シャルル7世が生きた時代の世界とフランスの状況

世界の状況

-2-1024x391.jpeg)

シャルル7世は西暦1403年にパリの宮廷で当時の国王シャルル6世の子として生まれ、1461年に58歳で生涯を終えます。15世紀前半に生きた人物です。

15世紀前半は、封建制・荘園制を土台とする「中世」の社会から、中央集権・主権国家を土台とする「近世」の社会への移行が徐々に始まっていた時期です。

また、15世紀後半以降の大航海時代に向けた準備の期間であり、危機と停滞の時代から交易と発展の時代への過渡期でもあります。

14世紀は北半球の各地で不作や飢饉が続いて政情不安になり、ペスト(黒死病)が流行するなど、危機と停滞の時代でしたが、15世紀前半に各地の経済は回復に向かい、中国の明では永楽帝のもとで全盛期を迎え、朝貢貿易の活性化をねらい鄭和がアジア・アフリカに航海した南海遠征が行われました。そして15世紀後半からは、ヨーロッパのイベリア半島でレコンキスタ(キリスト教徒によるイスラーム教徒に対する国土回復運動)を完了させたスペインとポルトガルが、イスラーム世界を介さないアジアとの直接交易とキリスト教布教を目指してアメリカ・アジア・アフリカに進出した、大航海時代の始まりとなります。

オリエントでは1000年以上続いたビザンツ帝国(東ローマ帝国)が15世紀に入ると風前の灯となり、1453年にはオスマン帝国に滅ぼされます。オスマン帝国はバルカン半島やアナトリアの支配地を拡大しながら発展を始め、中央アジアではティムール帝国が大帝国を築いています。一方、ロシアではキプチャク・ハン国の支配が続く中でビザンツ帝国の後継者を自称するモスクワ大公国が台頭を始め、モンゴル高原ではオイラトが北元を滅ぼしてモンゴル高原の支配者となります。インドでは北部のデリー・スルタン朝、中部のバフマニー朝、南部のヴィジャヤナガル王国が並立し、東南アジアのベトナムでは大越国(黎朝)が成立、明と明が支援するチャンパーと対立します。マレーシアでは明の支援のもとマラッカ王国が中継貿易で繁栄します。アメリカ大陸ではアステカ王国とマヤ文明、インカ帝国が発展しています。

そして日本は、室町幕府の全盛期を迎えていました。

このように、領主の権力が強い封建制・荘園制を土台とする中世社会から、王権が強い中央集権・主権国家の近世への移行が始まり、危機と停滞の時代から交易と発展の時代への過渡期にあたる時期が、ジャンヌ・ダルクが生きた当時の世界の状況です。

フランスの状況

.jpeg)

世界全体の状況としては回復傾向にありましたが、シャルル7世の祖国フランスは、未だに危機的状況でした。1339年に始まったイングランドとフランスの百年戦争は、15世紀に入ってからフランスの内部分裂の影響もあり、イングランドが優勢となっていました。

シャルル7世が生まれた1403年頃のフランス王はシャルル7世の父、ヴァロワ朝のシャルル6世でしたが、精神障害を抱えており、弟のオルレアン公ルイと従兄弟のブルゴーニュ公ジャンが権力争いをしていました。そんな中、1407年にブルゴーニュ公ジャンがオルレアン公ルイを暗殺したことがきっかけで、オルレアン派とブルゴーニュ派で内乱が起こってしまいました。

当時のイングランド国王ヘンリー5世はフランスの内乱を好機と見て、ブルゴーニュ派を手を結んでオルレアン派を攻撃していきました。そのような中で、シャルル7世の兄たちが次々と死去したことで、1417年にシャルル7世は王太子(王位継承者、日本でいう皇太子)となり、オルレアン派のリーダーとなります。

このように、国王の息子として生まれたシャルル7世は、父の精神障害の影響で祖国フランスが混乱する中、1417年に15歳の若さで王太子となり、歴史の表舞台に登場するのです!

当時の西ヨーロッパにおけるローマ・カトリック教会の権威

シャルル7世の生きた時代の西ヨーロッパは、宗教改革が始まっており、ローマ・カトリック教会の権威が衰退期を迎え王権が伸張していた時期でしたが、教会は未だに一定の権威を誇っていました。

教権は教皇を頂点とし、その下に大司教、司教、司祭などの聖職者が存在するヒエラルキーであり、皇帝や国王を頂点とする世俗のヒエラルキーと二重の構造で西ヨーロッパを支配していました。

14世紀から15世紀の不作・飢饉やペスト(黒死病)の流行、宗教改革や宗教戦争による社会的な混乱は魔女や異端者のしわざとみなされ、反カトリックとみなされた大勢の人々が処刑されていました。

このように、当時の西ヨーロッパでは未だにローマ・カトリック教会が一定の権威を誇り、異端者が迫害され、正統なカトリック信者であることが良いとされていた時期であったのです。

そのような状況で、ローマ・カトリック教会から独立してフランス教会を自立させ、王権が教会より優位であるべきとする考えをさらに進めていったのがシャルル7世なのです!この考えはガリカニスム(フランス国家教会主義)と呼ばれます。

シャルル7世の生涯と活躍

混乱する祖国フランスと百年戦争の再開

1339年に始まった百年戦争は、フランス優勢のまま1376年から長い休戦期間に入り、もう戦争は終わったかのように見えました。

ところが、1392年8月5日、突然フランス国王シャルル6世(シャルル7世の父)が精神に異常をきたし、以後発作を繰り返すようになります。それからはほとんど国王の役目を果たせなくなり、症状もどんどん悪化していきます。

シャルル6世は弟のオルレアン公ルイを重用していましたが、この混乱に付け込んだシャルル6世の叔父ブルゴーニュ公フィリップは権力闘争を激化させ、フランスはオルレアン派とブルゴーニュ派の2つの派閥に分かれることになります。

このように祖国が二分して混乱する状況の中、1403年2月22日、シャルル7世は10番目の王子として生まれます。

-1024x995.jpeg)

生まれたのは10番目ですが、10歳まで成長した男子の中では3番目でした。多産多死の当時の社会では普通のことです。つまり、シャルル7世には2人の兄がいたのです。そのため、幼い頃はあまり注目されません。1413年、10歳の若さでアンジュー公の娘マリーと結婚し、アンジュー公領の首邑アンジェで平和な日々を過ごします。

しかし、祖国フランスの状況はどんどん悪くなるばかりで、フランスの内紛に付け込んだイングランドが1411年再び攻めてきて百年戦争が再開し、1415年にアザンクールの戦いでフランス軍は大敗してしまいます。

.jpeg)

王太子として即位するもパリを追われフランス南部に逃れる

シャルル7世の平穏な日々も長く続かず、兄二人が相次いで亡くなったことで、1417年、14歳のシャルル7世は王太子となり、アルマニャック派(オルレアン派から改称)に担ぎ上げられ、歴史の表舞台に登場します。

晴れて王太子となったものの状況は最悪で、1419年にはイングランドとブルゴーニュ派が同盟を結びます。首都パリも敵に抑えられてパリを追われ、シャルル7世とアルマニャック派はフランス中南部のブールジュに逃れ、ここを拠点とすることになります。

-1.jpeg)

絶体絶命のピンチのようにも見えますが、実はそうでもありません。地図を見てもわかるように、未だにアルマニャック派はフランス全土の半分以上を支配しており、特に拠点となったブールジュ周辺は、フランスでも屈指の豊かさを誇る地域でした。対外関係においても、スコットランドやカスティーリャとの同盟関係は続いており、敵対しているブルゴーニュ派は1420年代に入ってからフランドル政策に熱心となって、アルマニャック派へ積極的に攻撃してくることはなくなります。

このように、確かにパリを奪われてピンチではありましたが、そこまで悲観するような状況ではなかったのです。

-1-1024x820.jpeg)

父の死により王位を継ぐも対立派に認められず

1422年、父シャルル6世が亡くなり、ついにシャルル7世はフランス王として即位を宣言します。

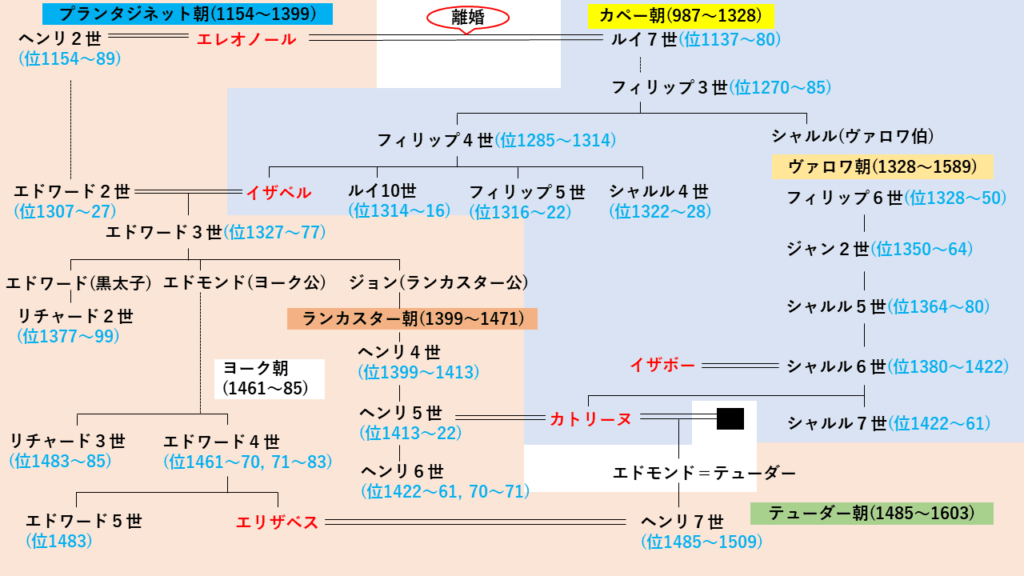

しかし、対立するイングランドとブルゴーニュ派はこれを認めず、代わりにイングランド王ヘンリー6世こそフランス王だと主張します。ヘンリー6世の母方の祖父はシャルル6世であり、ヘンリー6世もまたフランス王家の血を引いていたのです。

さらに、シャルル7世の母イザボーは恋多き女で、シャルル6世が錯乱してからは愛人を取っ替え引っ替えしていたため、シャルル7世は自分が本当に父シャルル6世の子なのか、自分は本当にヴァロワ朝フランス王家の血を引いているのかという不安がありました。

また、歴代のフランス王はランスで戴冠式を行って初めて正式にフランス王として認められます。ランス大聖堂で戴冠式を受けることは、クローヴィス(メロヴィング朝フランク王国の初代国王、486年即位)以来、聖なる王としてフランスに君臨するための、約1000年にもわたって続けられてきた伝統的儀式でした。しかし、フランス北東部にあるランスはイングランドの支配下にあったため、シャルル7世はランスで戴冠式を挙げることもできずにいました。そのため、周りからも「王太子さま」と呼ばれ、イングランドやブルゴーニュなどの敵対勢力からは「ブールジュの王」と呼ばれていました。

このように、この頃のシャルル7世はフランス王としての自信を持てず、フランス王として認められてない状態だったのです。

-1024x576.jpeg)

救世主ジャンヌ・ダルクの登場で逆転!戴冠式をして正式な王に!

ブルゴーニュ派のやる気がなくなったことで戦争は実質的にイングランド対アルマニャック派の1対1となり、1420年代には戦争は膠着状態となっていました。そこでイングランド軍は戦況を打開するため、オルレアン攻略に取り掛かります。オルレアンはフランス中部の都市で、ここを落とせばアルマニャック派の本拠地ブールジュに手が届きます。対するアルマニャック派にとってもオルレアンは重要な防衛線であり、絶対に落とされるわけにはいきません。絶体絶命のピンチです。

1428年10月にイングランド軍はオルレアン包囲を行い、年が明けて1429年になるともう陥落は時間の問題かと思われましたが、そこで救世主が現れます。1429年3月6日、神の遣いを称する17歳の少女、ジャンヌ・ダルクがシノンに滞在していたシャルル7世の元を訪れるのです!

.jpeg)

ジャンヌ・ダルクはフランス北東部のドンレミ村の農家の娘で、1429年3月6日、17歳のときにシノンに滞在していたシャルル7世の元を訪れ、ランスでの戴冠式を行うように進言します。このとき、ジャンヌ・ダルクを試すために別の人物に王のふりをさせて自分は部下たちの中に紛れていましたが、ジャンヌ・ダルクはすぐに見破り、本物のシャルル7世を見つけます。

話を聞くに値すると判断したシャルル7世は2人きりで少し話をし、それでシャルル7世はジャンヌ・ダルクを信用して軍の指揮権を与えます。一説によると、このときジャンヌ・ダルクはシャルル7世の出生に関する秘密を話したとされます。おそらく、シャルル7世が自分は父シャルル6世の息子だと確信する何らかの情報を得たのでしょう。

.png)

.png)

ジャンヌ・ダルクに軍を与えると一転してフランス軍は連戦連勝、すぐにオルレアンを解放して1429年7月にはランスを占領、ランスまでの道中で次々とフランス軍に加わる者が現れ、当時宮廷の権力争いにより遠ざけられていたリッシュモン伯アルテュールも加わりました。そしてついにシャルル7世はランス大聖堂で戴冠式を行います。これにより、対外的にもシャルル7世は正式なフランス王として認められます。

しかし、その後1430年5月、コンピエーニュの戦いでジャンヌ・ダルクはブルゴーニュ派に捕らえられ、イングランドに引き渡されてしまいます。そして1431年5月30日、ジャンヌ・ダルクは処刑されます。

対立派と和解してパリを奪還!

とはいえ、ジャンヌ・ダルクのおかげで戦況は大きくアルマニャック派に有利となり、対立していたブルゴーニュ派の態度も和らいできます。シャルル7世としても、義母ヨランド・ダラゴンの進言もあり、敵をイングランドだけに絞るべきという考えに固まります。

1431年12月6日、フランス王シャルル7世とブルゴーニュ公フィリップ3世は6年間の休戦に合意し、アルマニャック派とブルゴーニュ派の和解の動きが進みます。また、この頃から、ノルマンディー地方では、民衆によるイングランドに対する蜂起が起こるようになります。

シャルル7世の当面の目標は、「アングロ・ブールギニョン同盟」を崩壊させ、ブルゴーニュ公を味方に付けることでした。そして1435年9月21日、フランス王シャルル7世とブルゴーニュ公フィリップ3世は、「アラスの和約」が締結され、和平が成立します。

ブルゴーニュ公の目的はフランドルでの領土拡大に集中するために背後を固めるためでしたが、ブルゴーニュ公にシャルル7世こそフランス王だと認めさせたことで、シャルル7世はフランス民衆の間で広くフランス王として認められることになります。

また、イングランドに寝返っていたブルターニュとも1432年に同盟が成立し、ブルターニュ公ジャン5世は再びフランス王家に忠誠を誓います。そしてジャン5世の弟リッシュモン伯アルテュールもフランス政界を支配していたラ・トレモイユをクーデターで追放して、フランス政界の実権を握ります。

.jpeg)

そして、リッシュモン伯アルテュール大元帥率いるフランス軍はパリ民衆の支持のもと、1436年4月13日、パリに入ります。ついにシャルル7世は首都パリを奪還したのです!

.jpeg)

こうして1436年時点で、シャルル7世率いるフランス軍はパリを含むフランス主要部を支配下に入れますが、依然としてイングランドは大陸に大きな勢力を持っていました。ノルマンディー・アキテーヌ・カレーは未だにイングランドの支配下にあります。

イングランドに対して連戦連勝して百年戦争に勝利!

シャルル7世の次の目標は当然、ノルマンディーとアキテーヌを奪還して大陸からイングランドの勢力を追い出すことになります。この目標を達成するため、シャルル7世は国内の改革と領土奪還の2つを同時並行で進めていきます。

国内の改革は、主に財政改革と軍制改革です。具体的には、国王課税の復活と常備軍の創設でした。この改革が比較的スムーズに進んだのは、祖父シャルル5世の前例があったからです。しかし、今回は国王主導による上からの一方的な押し付けではなく、フランス人としてフランスという国を思う民衆の意思、つまり下からの意識改革を受けて進められます。

1439年10月から11月にかけてオルレアンに全国三部会が招集され、三身分の同意を得る形で、国王課税の復活と常備軍の創設が宣言されます。そして1445年2月の勅令で常備軍が実際に創設されますが、常備軍は平時には各地方に駐屯することとなり、その維持費を駐屯地の負担とします。つまり、常備軍の維持費という形で、国王課税による恒常的な財政機構が整備されたのです。さらに元々あった各領主の軍は予備役として再編成し、平民に関しては1448年4月の勅令で各教区ごとに1人の民兵を出す制度が定められ、「国民弓兵隊」と名付けられます。

国内の改革を進める一方で、ノルマンディーとアキテーヌの奪還も進めます。

1442年にはアキテーヌ地方に侵攻し、北部のアングーモワ地方と南部のダックスを制圧します。もはや軍事力でフランスに敵わないと悟ったイングランドは譲歩し、1444年にフランスとイングランドはトゥール休戦条約を結びます。この条約で、フランスはノルマンディー南方のメーヌ地方を1448年までに獲得し、さらに領土奪還を進めることに成功しました。

こうして、シャルル7世は1436年から1448年の間、国内の改革と領土奪還を進め、万全の体制でイングランドとの最後の決戦に臨みます。

.jpeg)

決戦の発端はブルターニュ公領でした。1442年にブルターニュ公ジャン5世が亡くなってフランソワ1世が即位すると、それまでのフランス寄り独立の方針を改め、フランス王の臣下としての立場を明確にします。

これをよく思わないイングランドは短絡的な行動に出てしまい、1449年3月24日、ブルターニュ公領の都市フジェールを占領してしまいます。シャルル7世からすれば、渡りに船です。トゥール休戦条約を破る口実ができました。臣下の領土をイングランドに奪われたからです。

早速シャルル7世は大軍をノルマンディーに進めます。1449年8月から侵攻を開始し、11月4日にはルーアンを陥落させます。これに対してイングランド軍も反撃のためシェルブールに上陸しますが、フランス軍に撃破されます。1450年8月12日にはシェルブールも陥落し、1年間かけてフランス軍によるノルマンディーの奪還が完了します。

残るはアキテーヌです。この頃にはもうイングランドの領土はボルドーとその周辺のみとなっていました。1451年になるとフランス軍はボルドーへの攻撃を開始し、6月19日に陥落させます。

.jpeg)

これで終わりかと思いきや、翌1452年10月に名将タルボット率いるイングランド軍にボルドーを奪還されてしまいます。しかし、1453年7月17日のカスティヨンの戦いでフランス軍はイングランド軍を破り、この戦いでタルボットは戦死してしまいます。

そのままフランス軍は再度ボルドーを攻撃し、1453年10月19日にボルドーが再陥落して百年戦争はフランスの勝利で終戦します。

.jpeg)

こうしてイングランドは開戦前に領有していたアキテーヌを含めて大陸の領土のほとんどを失い、残るはカレーのみとなってしまいます。地図を見ればわかるように、カレーは当時ブルゴーニュ公の支配地域に囲まれていました。ブルゴーニュ公はイングランドとの同盟を解消したとはいえ敵対してはいなかったため、フランスのカレー奪還はしばらくお預けとなります。

.jpeg)

百年戦争はフランスの勝利に終わり、シャルル7世は百年戦争をフランスの勝利で終結させた王として歴史に残ります。のちに「勝利王」と呼ばれます。

フランス国内の復興・再建に勤しむ

戦争は終わりましたが、長年の戦争によりフランス国内はダメージを受けていました。シャルル7世は、フランス国内の復興・再建に勤め、フランス王国をさらに盤石なものとします。

フランス王国の最高裁判所は高等法院ですが、これまではパリに1か所しかありませんでした。しかし、フランス全土からパリにまで上訴するのは大変です。そこで、シャルル7世はトゥールーズ・ボルドー・グルノーブルと3か所の高等法院を設置し、全国4か所の高等法院で上訴できる体制を整えます。

常備軍を支える国王課税の仕組みも強化がなされます。従来からある複数の徴税区(エレクシオン)を束ねる上位管区である財務総督区を全国に4つ設け、それぞれに、従来からの財務官僚エリュを監督する役職としての財務総督を、徴税の責任者としての徴税官長を置くように定めます。

さらに行政管区にも手入れがされ、ラ・ロシェル総督区、パリ代官区、15のセネシャル管区、27のバイイ管区という巨大な組織で運営されていくことになります。セネシャルとバイイは、地方を支配するために派遣された国王役人で、南西部はセネシャル、北東部はバイイと呼び方が異なっていました。

このように、1453年に百年戦争が終結してから1461年に崩御するまでの約8年間、シャルル7世はフランス王国を盤石にするために尽力しますが、1つだけ悩みがありました。息子ルイ11世との対立です。

息子ルイ11世との対立に苦しむ晩年

シャルル7世は1440年頃からアニェス・ソレルという愛人を抱え始めており、フランス史上初めて、公式な身分としての寵姫にしてしまうほど溺愛してしまい、アニェス・ソレルは国政にまで介入していきます。

シャルル7世の王妃であるマリー・ダンジューの息子であるルイ11世からすると、怒るのも当然です。父親が母親以外の女に現を抜かしているからです。ルイ11世はアニェス・ソレルとシャルル7世を憎み、反抗していきます。

1440年には諸侯たちが起こした反乱(プラグリーの乱)では諸侯たちに加担して挙兵し、1445年頃にはアニェス・ソレルの娘と結婚して宮廷の要職に就いたピエール・ドゥ・ブレゼを殺害しようとしたり、1447年に王太子の領国ドーフィネ(首邑グルノーブル)で自らの名で徴税するなど、単なる反抗期などでは片付けられないような振る舞いをします。

極め付けは、アニェス・ソレルの毒殺です。確かではありませんが、1450年に病没した彼女の死因は水銀中毒であり、毒殺されたとなれば容疑者の可能性が高いのはルイ11世です。ついにシャルル7世は強硬手段を取り、1456年8月、王太子の領国ドーフィネを占領しますが、ここでルイ11世はブルゴーニュ公領のフランドルに亡命します。さすがのシャルル7世も百年戦争終結直後にブルゴーニュ公と対立するわけにはいかず、ルイ11世はフランドルでシャルル7世の崩御を待つことになります。

このように、シャルル7世は、息子との対立に苦しむ晩年を送り、1461年7月22日、58歳で崩御します。

シャルル7世の評価

シャルル7世とジャンヌ・ダルク

シャルル7世は、ジャンヌ・ダルクを見殺しにしたことで有名です。ブルゴーニュ派に身代金を支払わなかったことは事実なので、シャルル7世は、自分を助けてくれたジャンヌ・ダルクを見殺しにした最低な王となります。

しかし、見殺しにしたことを申し訳ないと思ったのか、百年戦争終結直後の1455年からジャンヌの復権裁判を開きます。シャルル7世が教皇に働きかけて開催の許可を得たのです。そして、翌1456年にジャンヌの無罪が認められます。

シャルル7世の尽力により、ジャンヌ・ダルクの名誉は回復されたのです!

フランスを復興させた偉大な王

シャルル7世は暗愚な国王として描かれることが多く、世間の評価は低い国王です。これは、ジャンヌ・ダルクを見殺しにしたり、ブルゴーニュ公ジャン1世を暗殺してブルゴーニュとイングランドの同盟を招いたためです。

しかし、農家の娘であるジャンヌ・ダルクの能力を見抜いて軍の指揮権を与え、危機的状況からの逆転劇で百年戦争を勝利で終結させたこと、そして百年戦争により荒廃したフランスを復興させ、財政改革や軍政改革を行なってのちのフランス絶対王政の基礎を築いたことは、名君と言ってもいいほどの大きな功績です。

シャルル7世年表

| 1403年2月22日 | フランス王シャルル6世の子として生まれる |

| 1417年 | 2人の兄の死により王太子になる |

| 1422年 | アルマニャック派に担がれてブールジュの地でフランス王に即位 |

| 1429年 | オルレアン包囲戦で勝利しランスで戴冠式を行う |

| 1435年 | 「アラスの和約」でブルゴーニュ派と和解 |

| 1436年 | パリ奪還 |

| 1445年 | 国王課税の復活と常備軍の創設 |

| 1453年 | 百年戦争終結(フランスの勝利) |

| 1461年7月22日 | 崩御 |

-2-222x300.jpg)

-1.jpg)