こんにちは!歴史ワールド管理人のふみこです。

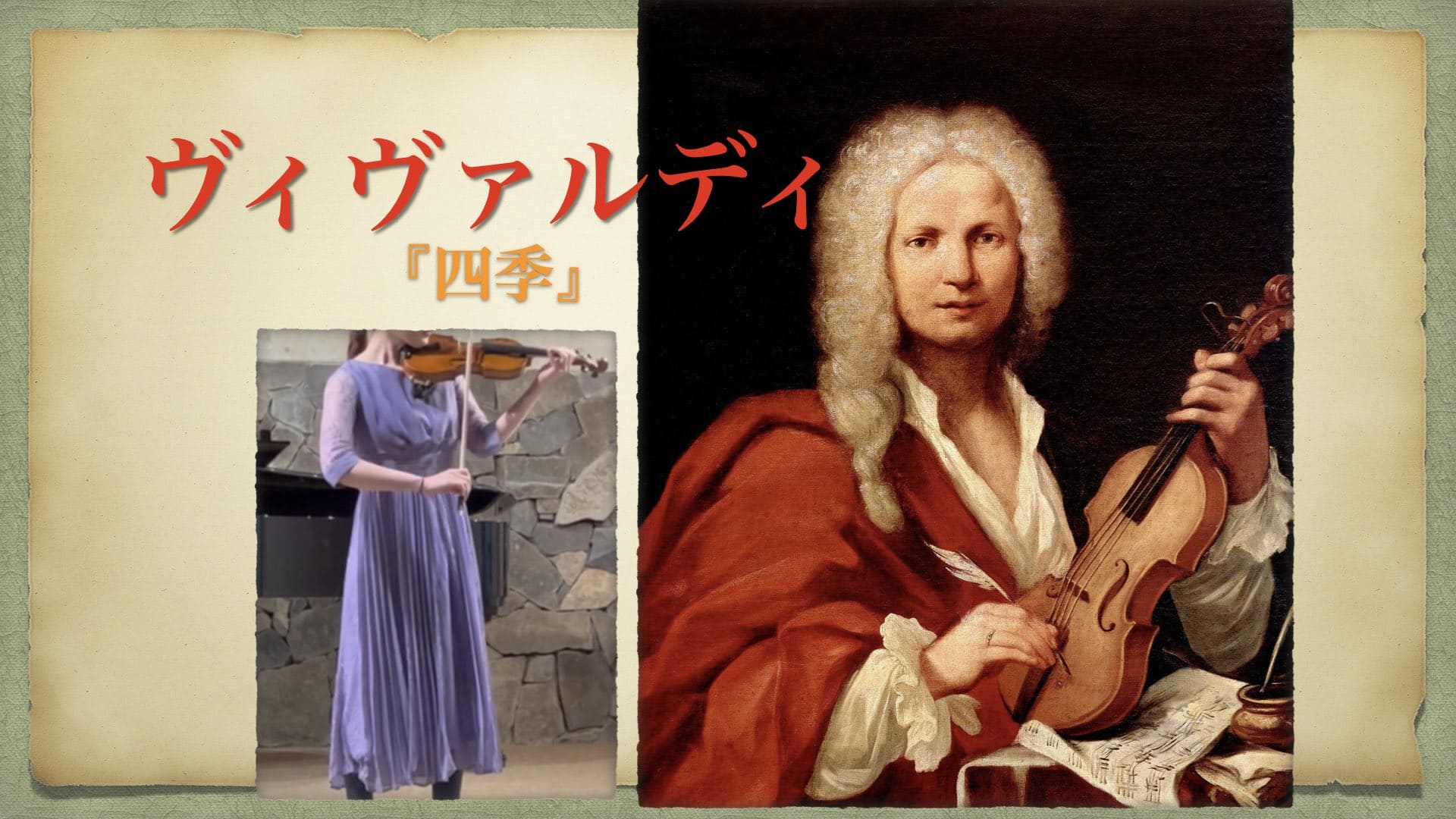

今回は、『四季』の作曲者として有名なバロック時代のヴェネツィア出身作曲家、ヴィヴァルディの生涯について解説します。

ヴァイオリン協奏曲『四季』は「春」「夏」「秋」「冬」で構成されます。中でも「春」の冒頭は誰もが聴いたことがあるほど有名なフレーズです。

『四季』の作曲により歴史的に有名な作曲家となりますが、他にも多くの曲を残しており、オペラの作曲家としても活躍していました。また、ヴァイオリニストとしても人気で、音楽教師であり、カトリック教会の司祭でもありました。

そんな多才な彼ですが、いったいどんな人物であり、どんな活躍をし、どんな人生を送ったのでしょうか?

この記事では、まず当時の世界とヴェネツィアの時代背景と音楽史について分かりやすく解説し、彼の生涯を追っていきます。そして最後に、管理人によるヴィヴァルディ作曲『四季』より「春」のヴァイオリン演奏動画を載せています。

ヴィヴァルディが生きた頃の時代背景

世界の状況

-1024x576.jpeg)

ヴィヴァルディは、西暦1678年3月4日にヴェネツィアで生まれ、1741年7月28日にオーストリアのウィーンにて63歳で生涯を終えます。17世紀末から18世紀前半に生きた人物です。この時期は、覇権国家がオランダからイギリスに移り、イギリスとフランスが覇権争いをした時代です。また、大西洋三角貿易が活発化し、ヨーロッパ各国が富を蓄えます。

17世紀のヨーロッパは、気候が寒冷化して大航海時代からの経済成長が止まり、疫病や飢饉、反乱などが相次ぎます。特にドイツは深刻で、1618年〜1648年の30年間にわたり、三十年戦争という戦乱が起こります。結局決着がつかず1648年のウエストファリア条約によって終結します。この結果、ドイツの大小300の諸侯に完全な主権が認められ、実質的に神聖ローマ帝国は解体し、ハプスブルク家皇帝の勢力圏はオーストリアとしてドイツ最大の勢力となり、北ドイツのプロイセンがドイツ第2の強国として勢力を伸ばします。

イングランドでは国王と議会の対立は続き、1688年からの名誉革命の結果、1689年に「権利の章典」が発布され、「王は君臨すれども統治せず」の立憲君主政が確立します。また、17世紀前半には中継貿易で富を蓄えたオランダが覇権を握りますが、1652〜1674年にかけての3度の英蘭戦争の結果、イングランドが勝利してイングランドの覇権が確立します。

フランスは1643年に即位したルイ14世(太陽王)のもとで絶対王政の全盛期を迎えます。16世紀に覇権を握っていたスペインは大きく衰退します。

ロシアは一気に領土を拡大し、特にシベリアへの進出を強めます。北欧ではスウェーデンが三十年戦争の結果勢力を拡大し、17世紀後半にはバルト帝国と呼ばれる強国となります。

オスマン帝国は17世紀に最盛期を迎えます。バルカン半島・北アフリカ・オリエントにまたがる大帝国を築き、繁栄します。しかし、1683年の第2次ウィーン包囲に失敗してハンガリーの大半をオーストリアに割譲します。これによってハプスブルク家オーストリアの中欧・バルカン半島における覇権が確立し、その繁栄が始まります。一方のオスマン帝国にとっては初めての領土縮小であり、衰退の始まりです。

中国では衰退した明に代わって満州の女真族が建てた清が台頭します。1661年に即位した康熙帝のもとで中国は統一され、さらに対外進出を強めます。

日本では関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康が全国統一し1603年に江戸幕府を開きます。17世紀中頃にキリスト教禁教と金銀の流出阻止のため、第3代将軍徳川家光によって「鎖国」という対外関係管理体制に移行します。

-1024x510.jpeg)

アフリカからアメリカ大陸へ黒人奴隷を連行し、アメリカ大陸で砂糖・綿花などを生産してヨーロッパに持ち帰り、ヨーロッパで綿織物などの製品を生産してアフリカに輸出する、大西洋三角貿易が展開されてヨーロッパ各国が利益を得ます。そんな中、1707年にグレートブリテン王国となったイギリスとフランスの覇権争いが激しくなり、ヨーロッパ・新大陸・インドを舞台に何回も戦争が起こります。18世紀前半は、ややイギリス優勢に進みます。

一方、ドイツでは啓蒙専制君主の改革によって、プロイセン・オーストリアが台頭します。プロイセンではフリードリヒ2世がオーストリア継承戦争に勝利して1748年にシュレジエンを獲得するなど、勢力を拡大します。オーストリアも1714年にスペイン領南ネーデルラントを獲得するなど、勢力を拡大します。

バルト帝国を築いたスウェーデンは1700〜1721年にロシアとの北方戦争に敗れ、領土を縮小します。勝利したロシアはバルト海の覇権を握ります。1727年には清とキャフタ条約を結んでさらに国境線を確定させます。1741年にはアラスカも領有し、広大な領土を支配します。

清では1722年に即位した雍正帝が君主独裁制を強化し、対外進出も進めます。1727年にロシアとキャフタ条約を結んでモンゴル方面の国境を確定し、モンゴルの支配を確立します。

このように、覇権国家がオランダからイギリスに移ってイギリスとフランスが覇権争いをする一方で、大西洋三角貿易が活発化してヨーロッパ各国が富を蓄えたのが、ヴィヴァルディが生きた当時の世界の状況です。

イタリアとヴェネツィアの状況

17世紀末から18世紀前半のイタリアは、分裂と外国支配、経済停滞の時代でした。そしてヴェネツィアも、経済停滞の時代です。

イギリスとフランスが主権国家体制を確立していく中、ドイツとイタリアは未だに分裂が続きます。イタリア南部のナポリ王国、シチリア島、サルデーニャ島などはスペインのハプスブルク家による支配を受け、イタリア北部の南チロル、トリエステなどはオーストリアのハプスブルク家の支配を受けていました。イタリア中部には広大な教皇領が広がり、残りの北部にはヴェネツィア共和国やジェノヴァ共和国など多くの都市国家が分立していました。

また、15〜17世紀の大航海時代に、商業革命が起こります。ヨーロッパ経済の中心地が、地中海から大西洋に移ります。その結果、地中海貿易は衰退してイタリア諸都市の経済も打撃を受けます。14世紀には栄華を極め「アドリア海の女王」と呼ばれたヴェネツィアも、この商業革命によって衰退します。

対外的には、オスマン帝国との抗争を繰り広げます。17世紀半ばにはクレタ島をオスマン帝国に奪われ、ギリシア方面の海外植民地を全て失います。しかし、1684年にオスマン帝国が第二次ウィーン包囲に失敗したことで少し風向きが変わります。神聖ローマ帝国、ポーランドなどと同盟してオスマン帝国に宣戦し、1699年のカルロヴィッツ条約でギリシアのペロポネソス半島を獲得します。ところが、衰退するヴェネツィアにペロポネソス半島を守り続けることはできず、1715年に再びオスマン帝国によって奪われます。

このように、イタリアが分裂して外国の支配を受けて経済が停滞しており、ヴェネツィアも同様に経済が停滞していたのが、ヴィヴァルディが生きた当時の状況です。

そしてヴェネツィアは当時、ヨーロッパ音楽の中心都市の1つです。市民が街の至るところで歌を口ずさんでいるほど、音楽が暮らしに根付いていました。宮廷、舞踏会、教会などでも音楽が歌われたり演奏されたりすることが多く、歌手や演奏家の需要が高かったのです。社会的地位が低くても音楽の才能があれば評価されていました。

音楽の需要が高く、社会的地位が低くても音楽の才能さえあれば評価されたのが、ヴィヴァルディが生きた当時のヴェネツィアの社会です。

クラシック音楽の歴史

ヴィヴァルディは、作曲家にしてヴァイオリニストです。ここで、クラシック音楽の歴史について簡単に解説します。

一般的に、クラシック音楽とは、17〜20世紀前半の西洋音楽を指します。「クラシック音楽」と聞くと敷居が高いイメージを持つ人もいると思いますが、ドレミファソラシドといった音階やト音記号・ヘ音記号なども、クラシック音楽が生み出したシステムです。現在の世界に存在する音楽のほとんどは、クラシック音楽のシステムが基本となっています。ピアノやヴァイオリン、吹奏楽といった楽器も、クラシック音楽の楽器です。

9世紀頃、カトリック教会からグレゴリオ聖歌が生まれ、それが発展して15〜16世紀にルネサンス音楽となります。この頃は歌がメインで、楽器はあまり発達していませんでした。

17世紀になると、オルガンやチェンバロなどの鍵盤楽器や、ヴァイオリンなどの弦楽器が盛んに作られ、それらのための音楽が作られるようになります。オペラなどの歌劇もこの頃誕生します。クラシック音楽の始まりです。歌劇が生まれた1600年からバッハが亡くなった1750年までがバロック音楽の時代です。代表的な作曲家は、ヘンデル、バッハ、ヴィヴァルディです。

1750〜1820年頃までが、古典派音楽の時代です。交響曲やソナタ形式といった音楽形式のフォーマットが確立した時代です。代表的な作曲家は、ハイドン、モーツァルト、ベートーベンです。クラシック音楽といえば、この頃の音楽をイメージする人が多いでしょう。

1820〜1900年頃までが、ロマン派音楽の時代です。この頃には、それまで教会や宮廷、貴族向けだった音楽が一般庶民にも広まり、自由でキャッチーな表現の音楽が生まれます。代表的な作曲家は、シューベルト、ショパン、ワーグナー、ブラームス、チャイコフスキーです。

1900〜1945年頃までが、近代音楽の時代です。さらに自由な形態に進化します。無調や十二音技法など、これまでのクラシック音楽のシステムを根底から崩すような音楽が生まれます。代表的な作曲家は、シベリウス、ラフマニノフ、ドビュッシー、ラヴェルです。クラシック音楽と呼ばれるのは、ここまでです。1945年以降は現代音楽になります。ジャズ、ロック、ポップスなどです。

ヴァイオリンの歴史

中学生の頃に両親から買ってもらいました

ヴァイオリンは、弦を弓で擦って音を出す弦楽器です。クラシック音楽の楽器で、オーケストラの花形楽器です。オーケストラの弦楽器には他にヴィオラ、チェロ、コントラバスがあり、その中でヴァイオリンは最も小さく、最も高音域を出す楽器です。明るく華やかな音色が特徴で、主要なメロディーを演奏することが多いです。

ヴァイオリンの先祖と言われているのが、中世のアラビアで使用されていたラバーブです。ラバーブは中世中期にはヨーロッパに伝えられ、レベックやフィドルと呼ばれます。レベックは抱えて弾くタイプと床に立てて弾くタイプに分かれ、抱えて弾くタイプがヴァイオリンに進化します。

これらの先祖と比べて、ヴァイオリンは楽器としての完成度がずば抜けていました。しかも、改良を重ねて完成されたのではなく、1550年頃のイタリアで突如として生まれ、最初から現在と同じ形で生まれたとされています。記録に残っている最初の製作者は、北イタリアの人で、クレモナのアンドレア・アマティと、サロのガスパロ・ディ・ベルトロッティの2人です。現存する世界最古のヴァイオリンは、アンドレア・アマティが制作した1565年頃の作品です。

17世紀後半から18世紀前半にかけて、ヴァイオリン製作は黄金期を迎えます。特に3人の有名な製作者が名器を大量に生み出します。いずれもクレモナの人で、アンドレア・アマティの孫のニコロ・アマティ、その弟子のアンドレア・グァルネリ、アントニオ・ストラディバリの3人です。彼らは一族でヴァイオリンの名器を大量に生み出します。その中でもストラディバリ一族の製作したヴァイオリンはストラディバリウスと呼ばれ、世界最高峰の名器として有名です。アマティ、グァルネリウス、ストラディバリウスは、300年以上経った現在も美しい音を出し続けています。

ヴィヴァルディの生涯

父よりヴァイオリンを教わった幼少期から青年期

ヴィヴァルディは1678年3月4日に、ヴェネツィアで生まれます。フルネームだとアントニオ・ルーチョ・ヴィヴァルディといいます。ヴィヴァルディの家は庶民階級でした。

父のジョヴァンニ・バッティスタ・ヴィヴァルディは、理髪師兼医者でしたが、名ヴァイオリニストでもありました。サン・マルコ大聖堂のヴァイオリニストに選ばれ、音楽家組合にも属し、優れた音楽家たちと親交がありました。

ヴィヴァルディは生まれつき体が病弱で、瀕死の状態で生まれます。キリスト教徒は生まれてすぐ教会で洗礼を受けるのが通常ですが、ヴィヴァルディは生後2ヶ月でようやく洗礼を受けます。洗礼を受けたのは、自宅のすぐそばにあったサン・ジョヴァンニ・イン・ブラーゴラ教会です。

ヴィヴァルディは病弱でしたが、幼い頃から音楽の才能が突出していました。その才能に最初に気づいたのが、名ヴァイオリニストでもあった父です。父は自らヴィヴァルディに熱心にヴァイオリンを教え、さらにサン・マルコ大聖堂の一流音楽家たちに頼んでヴィヴァルディにレッスンをしてもらいます。ヴェネツィアでもトップクラスの音楽教育を受けたヴィヴァルディは、ものすごい勢いでヴァイオリンの腕を上達させていきます。1691年、13歳の頃には、父の代理で教会のオーケストラの一員としてヴァイオリンを演奏するほどにまで上達します。のちにサン・マルコ大聖堂の楽長となるアントニオ・ロッティや、首席ヴァイオリニストとなるジョルジョ・ジェンティーリなどさまざまな音楽家がヴィヴァルディに影響を与えたと考えられています。

ヴィヴァルディは同時に、カトリック教会の聖職者である司祭を目指します。司祭は一般的には神父と呼ばれ、カトリックの重要な典礼儀式であるミサを執り行う役職です。司祭は当時は男性に限られ、一生独身が義務付けられていました。庶民階級の家に生まれたヴィヴァルディにとって、司祭となることは社会的地位を獲得するためのほぼ唯一の道だったのです。

ヴィヴァルディは1688年、10歳でサン・ジェミニアーノ教会付属学校に入学します。1693年、15歳で剃髪、1699年、21歳で副助祭、1700年、22歳で助祭になります。そして1703年3月25日、25歳で司祭に叙階されます。ヴィヴァルディは父の遺伝で赤毛だったため、「赤毛の司祭」と呼ばれます。

通常、司祭になるには神学校に入って寮生活をして修行します。しかし、ヴィヴァルディは病弱なため、特別に自宅から通うことを認められます。そのため、通常よりも司祭になるまでに時間がかかったのですが、音楽面ではプラスでした。修行中も父からレッスンを受け続けることができ、サン・マルコ大聖堂での代理演奏も引き続き行うことができます。

25歳になってもヴィヴァルディの病弱な体質は治りませんでした。おそらく喘息と思われる持病があり、ミサの最中に発作が起こると、ミサの続行が困難になるほどでした。そのため司祭となって半年後にはミサを唱えることを免除され、在俗司祭となります。

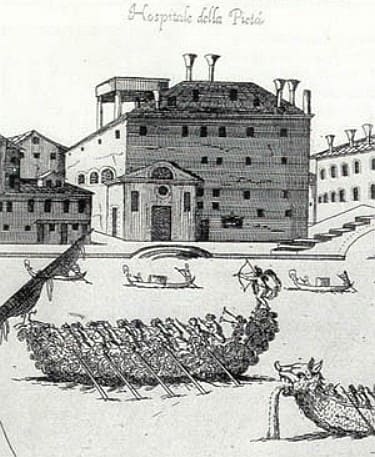

ピエタ慈善院の音楽教師として活躍

在俗司祭となった1703年9月、25歳のヴィヴァルディはピエタ慈善院付属音楽院のヴァイオリン教師になります。ピエタ慈善院は、1346年に設立された孤児院でした。男子は大工や石工などの職業訓練を受けて16歳で慈善院を去りますが、女子は結婚しない限り生涯をここで過ごします。女子の中で音楽の才能があった者は、音楽教師から指導を受け、慈善院付属音楽院の「合奏・合唱の娘たち」の一員となり、演奏活動を行います。当時のヴェネツィアにはピエタ慈善院を含め音楽学校が4校あり、競い合っていました。演奏会の売り上げは慈善院の運営資金となったため、慈善院にとって音楽院の演奏レベル向上は、経営のための重要な事業でした。慈善院の演奏会は多くの人々を魅了し、ヴェネツィア観光の目玉としても注目を集めます。

ヴィヴァルディは同時に作曲も行い、ヴァイオリンなど弦楽器の曲や声楽の曲など、さまざまな曲を作曲します。その曲は、ピエタ慈善院付属音楽院の演奏会で使われます。ピエタ慈善院でのヴィヴァルディの活躍は凄まじいものでした。作曲家として曲を提供し、演奏会ではヴァイオリン奏者としても活躍します。さらに合奏長のガスパリーニが不在のときには指揮者となることもありました。

協奏曲の作曲家として活躍

ヴィヴァルディはのちに「協奏曲の父」と呼ばれます。協奏曲とは、独奏者(ソリスト)とオーケストラが一緒に演奏する形式で、イタリア語で「コンチェルト」と呼ばれます。英語の「コンサート」の語源ともなっています。ヴィヴァルディはヴァイオリン協奏曲をはじめ多くの協奏曲を作曲し、協奏曲の基礎を確立します。似た形式にソナタがあります。ソナタは、独奏楽器と伴奏楽器の2人で演奏する形式です。

ヴィヴァルディは自身の曲の知名度を高めるため、権力者に気に入ってもらおうとします。1705年、27歳のときにヴェネツィアの伯爵アンニバーレ・ガンバラに初出版した『トリオ・ソナタ集』を献呈します。1708年、30歳のときにはピエタ慈善院の演奏会に出席したデンマーク・ノルウェー連合王国の国王フレデリック4世に『ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ集』を献呈します。フレデリック4世は、ヴィヴァルディが作曲・指揮したピエタ慈善院の演奏会に感激したそうです。

1711年、33歳のときには協奏曲集『調和の霊感』を出版し、トスカーナ大公子で音楽家のパトロンであった大富豪、フェルディナンド・デ・メディチに献呈します。これは全12曲で構成され、ヴィヴァルディが初めて出版した協奏曲集でした。第6番のヴァイオリン協奏曲イ短調、特に第1楽章は多くのヴァイオリン教本に採用され、ヴァイオリンを学習するうえでは『四季』以上に重要な曲目となっています。管理人も幼少期にこの曲を練習しました。

フェルディナンド・デ・メディチはこの曲に対して最大級の賛辞を送ります。『調和の霊感』はアムステルダムの出版社から出版され、ヨーロッパ中に知れ渡ります。こうしてヴィヴァルディの作曲した曲はヨーロッパ中に知られ、さまざまな場面で演奏されることになります。

オペラ作曲家として活躍

1713年、35歳になったヴィヴァルディは、新たな挑戦をします。オペラ作曲家としてのデビューです。ヴィヴァルディはイタリア北部の街ヴィチェンツァに向かい、自身初のオペラ『離宮のオットー大帝』を上演します。オペラは大成功し、ヴィヴァルディはオペラの作曲にも力を入れるようになります。ヴェネツィアに戻り、翌1714年、36歳のとき、地元のサンタンジェロ劇場で『狂気を装うオルランド』を上演します。これも大成功し、オペラ作曲家としても人気になります。1716年、38歳のとき、ピエタ慈善院のためにオラトリオ『勝利のユディータ』を作曲します。オラトリオとは、宗教的な内容のオペラです。この功績が認められ、ヴィヴァルディはピエタ慈善院の合奏長となります。

1717年、39歳のとき、ヴィヴァルディはピエタ慈善院の合奏長を離職し、故郷ヴェネツィアを離れてさらなる活躍の場を求めます。向かったのはイタリア北部の街マントヴァでした。マントヴァは当時、オーストリアのハプスブルク家の支配下で、フィリップ総督が治めていました。フィリップ総督は音楽愛好家であったため、ヴィヴァルディを歓迎し、宮廷楽長に任命します。ヴィヴァルディはマントヴァで複数のオペラを作曲して上演し、ヴィヴァルディのオペラはマントヴァでも人気となります。

1720年、42歳となったヴィヴァルディは新天地を求めてマントヴァを離れます。しかし、そのとき『当世風劇場』という書籍が出版されます。これは司祭でありながらオペラ興行を行うヴィヴァルディを批判するものでした。これを書いたのはヴェネツィアの貴族であり作曲家のベネデッド・マルチェッロです。彼は庶民でありながら音楽的才能に秀でたヴィヴァルディを妬んでいたのかもしれません。これを読んだヴィヴァルディは、しばらくヴェネツィアには戻らずにヨーロッパ各地を旅するようになります。

ヴィヴァルディの旅には、2人の女性が同行します。歌手のアンナ・ジローと、その妹のパオリーナです。マントヴァで出会いました。アンナ・ジローは歌唱力と演技力に優れ、ヴィヴァルディは彼女をとても気に入りました。しかし、生涯独身が義務付けられる司祭であるヴィヴァルディが女性と親密になることは、多くの批判を生みます。

名作曲家としてヨーロッパ中で人気が出る

長らくヴェネツィアを離れているヴィヴァルディですが、ピエタ慈善院とは作曲で関係を維持していました。1723年、45歳のとき、ヴィヴァルディとピエタ慈善院は対等な立場で契約を結びます。契約の内容は、毎月2曲の協奏曲を提供し、リハーサルにも立ち会うといったものでした。ピエタ慈善院にとってヴィヴァルディは必要不可欠な人材だったのです。

1724年、46歳のとき、ヴィヴァルディはヴァイオリン協奏曲集『和声と創意への試み』を出版します。全12曲で構成され、そのうち初めの4曲には『四季』というタイトルが名付けられます。ヴィヴァルディの代表作『四季』の誕生です。

1723年から1735年、45歳から57歳までの間、ヴィヴァルディはヨーロッパの各都市を旅行してオペラや協奏曲の上演をします。1723年から1724年にかけて、45歳のときにローマを訪れ、ローマ教皇の御前で演奏します。1728年、50歳のとき、トリエステで神聖ローマ皇帝カール6世に拝謁し、協奏曲集『ラ・チェトラ』を献呈します。喜んだカール6世はヴィヴァルディに多額の賞金、勲章、爵位を授けます。

ヴィヴァルディはヨーロッパ中で名作曲家として人気が出ます。しかし、病弱なヴィヴァルディが50歳を過ぎて旅をすることは過酷でした。健康状態は悪化し、歩行が困難となることもありました。そんなヴィヴァルディを、アンナとパオリーナは献身的に支えます。

人気が陰り苦しい晩年

1735年、57歳のとき、ヴェネツィアに戻ったヴィヴァルディはピエタ慈善院と再契約を交わし、合奏教師となります。多少の収入にはなりましたが、この頃になると他のオペラ作曲家の人気が増し、ヴィヴァルディの人気には陰りが見られるようになります。

起死回生を図るヴィヴァルディは1736年から教皇領フェラーラでのオペラ興行を準備します。ところが、1737年、59 歳のとき、フェラーラの大司教・枢機卿トマゾ・ルッフォから、フェラーラへの立ち入り禁止を言い渡されます。司祭でありながら興行師として頻繁に演奏旅行していることや、女性を同行させていることが、聖職者の名を汚す行為と見られたのです。ヴィヴァルディは大きな損失を被り、借金までしてしまいます。

しかし、ヴィヴァルディはまだ望みを捨てていませんでした。1740年、62歳のとき、オーストリアのウィーンに向かいます。神聖ローマ皇帝カール6世を頼ろうとしたのです。ところが、ここで悲運に見舞われます。そのカール6世が10月20日に崩御したのです。ウィーンは1年間喪に服すことになり、一切の演奏活動が禁止されます。予定していたオペラ『メッセニアの神託』も上演できませんでした。失意のうちに体調を崩したヴィヴァルディは、1741年7月28日、作曲家用の宿舎にて63歳でこの世を去ります。死因は体内の炎症または腫瘍と診断されています。遺体は翌日、病院の貧民墓地に埋葬されます。この墓地は1783年に取り壊され、現在はウィーン工科大学の構内となっています。

ヴィヴァルディの死後

長い間忘れ去られていたヴィヴァルディ

ヴィヴァルディは作曲家としてもヴァイオリニストとしても高い評価を受けていました。同時代のドイツの作曲家バッハにも多大な影響を与えています。しかし、死後長い間忘れ去られてしまいます。フランスでは『四季』が人気曲となりますが、それも1789年のフランス革命以降は忘れ去られます。

20世紀後半から『四季』で急速に人気が復活して誰もが知る有名作曲家になる

20世紀前半に、音楽での技術革新がありました。レコードの誕生です。レコードの誕生により、録音された音楽がいつでもどこでも聴けるようになります。レコード会社は過去の作品を掘り起こす作業を行いますが、このとき発見されたのが『四季』です。1951年にシュトゥットガルト室内管弦楽団のレコードがデッカ社から発売されてベストセラーとなり、ヴィヴァルディの作品は復興を果たします。イタリアのイ・ムジチ合奏団は1955年に『四季』を録音し、そのレコードは世界で2500万枚以上という驚異的な売り上げを記録しました。21世紀現在、ヴィヴァルディは誰もが知る有名作曲家となり、代表作の『四季』は誰もが知る名曲として、さまざまな場面で演奏されています。

ヴィヴァルディ作曲『四季』より「春」※ヴァイオリン演奏付き

ヴィヴァルディの代表作『四季』は、「春」「夏」「秋」「冬」の4曲で構成され、それぞれ3つの楽章から成り立つヴァイオリン協奏曲です。楽器編成は独奏ヴァイオリン、第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、ヴィオラ、通奏低音(オルガン、チェロなど)です。この4曲にはそれぞれ、おそらくヴィヴァルディ自身が書いたものと思われるソネット(歌詞)が付けられています。ここでは『四季』の中でも1番有名な「春」のソネットを紹介します。

管理人は幼少期からヴァイオリンを習っていました。「春」全楽章の演奏動画を載せましたので、ソネットを見ながらお聴きください。特に第1楽章はとても有名なので、みなさんも聴いたことがあると思います。管理人が独奏ヴァイオリンのパートを演奏し、ピアノ伴奏がその他のパートを演奏しています。

第1楽章

春がきた。小鳥たちは嬉しそうに歌い、春に挨拶する。西風の優しい息吹きに誘われ、泉は優しくつぶやきながら流れはじめる。すると空が暗くなり、春雷がとどろき、稲妻が光る。嵐が通りすぎると、小鳥たちは再び美しい調べを楽しそうに歌い出す。

第2楽章

ここ、花ざかりの美しい牧場では、木々の葉が優しくささやく、山羊飼いが忠実な犬をはべらし、眠りこけている

第3楽章

ニンフたちと羊飼いたちは、輝くばかりの春の装いのなか、田園風な牧笛の陽気な調べに合わせ、楽しそうに踊る。

ヴィヴァルディ年表

| 1678年(0歳) | ヴェネツィアで生まれる |

| 1688年(10歳) | サン・ジェミニアーノ教会付属学校に入学 |

| 1693年(15歳) | 剃髪して神学校に入学 |

| 1703年(25歳) | 司祭になりピエタ慈善院のヴァイオリン教師になる |

| 1711年(33歳) | 協奏曲集『調和の霊感』を出版 |

| 1713年(35歳) | オペラ『離宮のオットー大帝』を上演 |

| 1716年(38歳) | オラトリオ『勝利のユディータ』を上演、ピエタ慈善院の合奏長になる |

| 1718年(40歳) | マントヴァの宮廷楽長になる |

| 1724年(46歳) | ローマ教皇の御前で演奏、協奏曲集『和声と創意への試み』(四季を含む)を出版 |

| 1728年(50歳) | トリエステでカール6世に謁見、協奏曲集『ラ・チェトラ』を献呈 |

| 1735年(57歳) | 再びピエタ慈善院の合奏教師となる |

| 1737年(59歳) | フェラーラに立ち入り禁止となる |

| 1740年(62歳) | ウィーンに行く、カール6世崩御 |

| 1741年(63歳) | ウィーンで死去 |

-2-222x300.jpg)

-1.jpg)