こんにちは!歴史ワールド管理人のふみこです!

今回は、キリスト教の創始者である、イエスの生涯について解説します。

「イエス・キリスト」というのは「イエスがキリスト(救世主)である」という意味であり、フルネームが「イエス・キリスト」なのではありません。イエスには2つの人物像があります。1つはキリスト教の信仰の対象としての「イエス・キリスト」、もう1つは歴史上の人物としての「ナザレのイエス」です。

聖書や福音書のイエスは、神の愛や隣人愛を説くだけでなく敵も愛しなさいと言い、迫害する者のためにも愛と祈りを捧げるようにと語っています。しかし、実在のイエスは、ローマ帝国とそれに結託したユダヤ教の聖職者たちによる支配を打ち破ろうとし、ユダヤ人を救うために戦ったカリスマ革命家でした。

この記事では、まず当時の世界とユダヤ人を取り巻く時代背景を分かりやすく解説し、歴史上の人物「ナザレのイエス」の生涯を地図を用いて追っていきます。

イエスが生きた頃の時代背景

世界の状況

-1024x388.jpeg)

-1024x390.jpeg)

ナザレのイエスは、紀元前7〜4年頃、パレスチナのナザレという街で貧農のユダヤ人家庭に生まれます。28〜30年頃からユダヤ人たちへの宣教活動を始め、30〜33年頃にローマ帝国への反逆の罪で処刑されます。この頃は、ユーラシア東西で巨大帝国が成立した時代でした。地中海ではローマが、中国では前漢が、周辺地域を次々と征服して巨大帝国となりつつありました。

3度にわたるポエニ戦争の結果、紀元前146年にローマがカルタゴを滅ぼします。同時期にローマはギリシアも征服し、地中海での覇権を確立します。そして紀元前64年にはシリアを征服、紀元前51年にはガリアを征服、紀元前30年にはプトレマイオス朝エジプトを滅ぼし、ローマは地中海を完全統一して巨大帝国を誕生させます。急激に支配地が広がったのでもはや共和政では全土を統治するのに限界があり、各地で内乱が勃発します。そんな中、ガリアを征服したカエサルが元老院を抑えて独裁政治を始め、その後継者でありエジプトを征服したオクタウィアヌスが紀元前27年に元老院からアウグストゥスの称号を贈られ、ローマ帝国の初代皇帝となります。

イランではセレウコス朝シリアから独立したパルティアが勢力を拡大し、メソポタミアまで支配下に入れます。パルティアはローマ帝国とメソポタミア・シリア地方で激しく戦います。

東アジアでは、中国を統一した前漢が第3代武帝のもとで中央集権体制を確立し、国内を安定させます。対外的には、漢を圧迫していた匈奴を討伐して西域に領土を拡大します。さらにベトナムの南越や朝鮮の衛氏朝鮮も征服し、東アジアの大部分を支配する巨大帝国を誕生させます。

インドを統一支配したマウリヤ朝はアショーカ王の死後衰退し、紀元前180年に滅亡します。その後、デカン高原で紀元前1世紀にサータヴァーハナ朝が成立します。

また、シルクロードと呼ばれるユーラシア大陸の東西を結ぶ交易路が発達し、その中央に位置する中央アジアでは、大月氏やバクトリア、フェルガナなどが栄えます。

このように、ユーラシア東西で巨大帝国が成立した時期が、ナザレのイエスが生きた当時の世界の状況です。イエスも、ローマ帝国の支配に抗い、反逆罪で処刑されてしまいます。

-300x114.jpeg)

-1-300x114.jpeg)

ローマのユダヤ支配

紀元前1世紀のオリエントでは、ローマ帝国とパルティア王国の2つの大国が衝突していました。周辺の小国はどちらかに味方して生き残るしかなく、ユダヤのハスモン朝内部でもローマ派とパルティア派が対立します。このユダヤ内部の争いはローマ派の勝利に終わり、紀元前37年、ローマが支援したイドマヤ出身のヘロデがユダヤ王となります。ここでハスモン朝が滅亡し、ヘロデ朝が始まります。

王となったヘロデでしたが、もともと父がイドマヤ出身で母は非ユダヤ人ということもあり、ユダヤ人たちから人気がありませんでした。ユダヤ人たちは、ヘロデのことをローマにユダヤを売った売国奴と思っていました。さらに国内にはハスモン朝の王族や貴族が多く、彼らはヘロデのこともローマのことも敵視しています。王となったヘロデの権力は盤石ではなく、敵が多かったのです。そこでヘロデは彼ら王族貴族を処刑して財産を没収します。ヘロデの妻マリアムネもハスモン朝の王族だったので、妻マリアムネも処刑してしまいます。ヘロデはハスモン朝の血を引く者たちを一掃して権力を強化します。

ローマでは、紀元前32年にオクタウィアヌスとアントニウスの対立が決定的となり、紀元前31年のアクティウムの海戦でオクタウィアヌスが勝利します。オクタウィアヌスはアントニウスと結んだエジプトのクレオパトラも破り、エジプトを征服して地中海世界を統一します。紀元前27年、オクタウィアヌスは元老院からアウグストゥスの称号を贈られ、元首政(プリンキパトゥス)を開始します。これは共和政の基盤を尊重した上での帝政であり、ここからローマは共和政から帝政に以降したとされています。ローマ帝国の成立です。

ヘロデは当初アントニウスに味方していましたが、勝敗が明らかになるとアントニウスを見限ってオクタウィアヌスにハスモン朝貴族から没収した財産を送り、服従の意を示します。オクタウィアヌスはこれを受け入れ、ヘロデをユダヤ王と認め、ユダヤ人の自治も認めます。当時のパレスチナはローマとパルティアの間に位置しており、オクタウィアヌスはパルティアへの対処を考えないといけませんでした。そこで、下手にパレスチナのユダヤを征服して直接統治し反発を生むよりも、友好的な王に自治を認めたほうが得策だと考えます。さらにヘロデはアウグストゥスの養父カエサルにちなんだ「カエサリア」という名の都市を築き、ご機嫌を取ります。こうしてヘロデはローマの属国となりながらも、権力を強化してユダヤ人の自治を守ることに成功したのです。

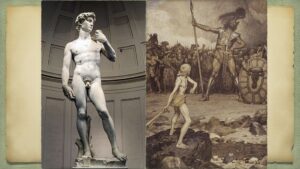

紀元前4年にヘロデ大王が亡くなると、ローマ帝国はユダヤ王国をヘロデの息子3人に分割して与えます。しかし、ヘロデの死後すぐにユダヤ各地で反乱が相次ぎ、3人の息子たちは反乱を制御できずユダヤは無秩序状態となります。そこでローマ帝国は紀元6年にユダヤ全土をローマ帝国の直轄領とし、ローマ人総督に支配させます。ユダヤ人による自治は失われ、ユダヤ人たちの間では終末期待が広がります。当時のパレスチナには、今にも神の審判が下されると触れ歩く預言者、説教者、自称メシアが大勢いて、彼らの後ろには信奉者の一団がついていきます。そのような光景はこの頃のパレスチナでは珍しくはありません。数百人の弟子を持っていた「預言者テウダ」「熱心党」「ガリラヤのユダ」など、ユダヤ人の独立を求めて武器を持って立ち上がり、ローマ帝国に敗れて処刑されたユダヤ人革命家がたくさんいたのです。

ガリラヤ地方の状況

イエスが生まれ育ったナザレはガリラヤ地方にあります。ここで少しガリラヤ地方について解説します。ユダヤ人の中でも、ガリラヤは異質な存在でした。この地方は数百年にわたる革命運動の温床だったのです。異邦人だけでなくユダヤ人の支配にもガリラヤ人は従わず、ソロモン王もハスモン家も、ガリラヤを完全に支配することはできませんでした。ガリラヤの人々は他のユダヤ人とは言葉の訛りも違い、異なった決まりや慣習を持っていました。

イエスが生まれた頃(紀元前4年頃)のガリラヤでは、ヘロデ大王の死によって強力な支配者がいなくなったため、全土で蜂起が頻発していました。これに対してローマは村を焼き払い、都市部を破壊し、住民を奴隷にするという徹底的な報復措置を行います。イエスの子供時代のガリラヤは火の海だったのです。ガリラヤの領主となったアンティパスは、紀元10年〜30年頃の間に、2つのギリシア風の都市を建設します。セッフォリスとティベリアスです。この2つの都市は周囲のユダヤ人社会とは異質なものでした。住民のほとんどはユダヤ人でしたが裕福でギリシア文化の影響を強く受けた人々で、他にもローマ人商人やギリシア人などが住んでいました。そのような裕福な2都市の影響で、周辺の村々も変貌していきます。農耕によって自給自足生活をしていた村々は、次第に都市部に食糧を提供するための農業をするようになり、都市建設のための出稼ぎ労働に従事する者もいました。イエスが大人になった頃のガリラヤでは、都市部と農村部の格差は拡大していました。税金は上がって地価も高騰し、ガリラヤ人たちの暮らしは崩壊していきます。

イエスの生涯

ナザレで生まれる

イエスは紀元前7〜4年頃、ユダヤ人の父ヨセフと母マリアの子として生まれます。メシアとなる資格を持つのはダヴィデの子孫であることから、キリスト教の物語ではダヴィデの出身地であるベツレヘムで生まれたとされていますが、実際にはナザレの生まれである可能性が高いです。キリスト教では西暦1年にイエスが誕生したとされますが、実際には紀元前7〜4年頃とされています。

イエスが生まれた頃のナザレは、ガリラヤ南部の吹きさらしのでこぼこした丘の上にある小さなユダヤ人の村でした。人口は数百人程度で、道路も公共建築物もシナゴーグもありません。住居は泥とレンガでできていました。村人のほとんどは読み書きのできない無学者、農民、日雇い労働者です。イエスも無学者で、職人または日雇い労働者だったと言われています。1世紀のパレスチナの識字率はかなり低く、特に貧しい人々では3%ほどでした。おそらくイエスも読み書きはほとんどできなかった可能性が高いです。ナザレには無学者の子供が行くような学校はなく、教育は受けていませんでした。

職人もしくは日雇い労働者であったイエスは、ガリラヤで最大かつ最も裕福な都市であるセッフォリスまで仕事を探しに行っていたと思われます。ナザレからセッフォリスまでは歩いてすぐでした。貧しいナザレと違い、セッフォリスは洗練された大都会でした。道路は磨き上げた石畳で、大通りの両側には二階建ての邸宅も並びます。ローマ人の別荘や宮殿のような大邸宅もあり、街の中心部には4000人程度を収容できるローマ劇場もありました。セッフォリスの住民のほとんどはユダヤ人でしたが、ナザレとは違い裕福でギリシア文化の影響を強く受けた人々でした。昼間は大都会セッフォリスで建設業に従事し、夜はナザレの泥とレンガの家に帰る。ヨハネの洗礼を受ける前のイエスは、そんな大都会に出稼ぎに行く地方出身の若者だったのでしょう。

ヨハネの洗礼を受ける

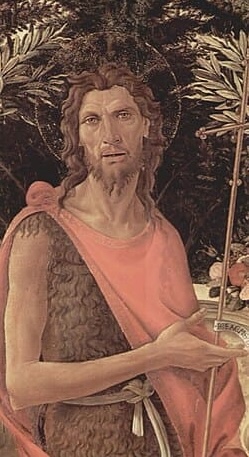

洗礼者ヨハネは、ラクダの毛衣をまとい、腰に川の帯を締め、イナゴと野蜜を食べる野生人でした。彼はアイノンなどのヨルダン川沿いを旅しながら、「終末は近い。神の国は近づいた。罪を悔い改めて改心せよ。」というメッセージを伝え歩きます。ヨハネの言葉はたちまち広がり、人々はヨルダン川の畔に彼の説教を聴きにくるようになります。ヨハネはそこで人々に洗礼を授けます。洗礼とは、もともと改宗者をユダヤ人の一員として受け入れるための儀式でした。ヨハネは、その洗礼に新たな意味を作ります。ヨハネは、ユダヤ人も罪によって神の国に入れる権利を失っていると考え、悔い改めた者に対する神の赦しと神の国に入れる権利を意味するものとして、人々に洗礼を授けます。人々はヨルダン川西岸から東岸まで泳いで渡ります。ヨハネは東岸で待っていて手を差し伸べ、1人1人を流れる水に浸します。こうして洗礼を受けた人々は西岸に泳いで戻ります。ヨルダン川に集まる群衆はどんどん増え、洗礼者ヨハネは絶大な人気を得て名声が高まります。これに危機感を抱いたのが、ヘロデ大王の息子でヨルダン川東岸を含む地域の領主だったアンティパスです。ヨハネの信奉者はグループを作り、ついにはアンティパスの部下の兵士までもがヨハネの洗礼を受けに行く事態となったため、暴動に発展することを恐れたアンティパスはヨハネを捕らえて民衆煽動罪でマカイロス要塞に幽閉します。そして西暦28〜30年頃、処刑されます。

イエスが歴史の表舞台に登場するのは、この「洗礼者ヨハネ」に会うところからです。職人または日雇い労働者だったイエスは30歳くらいの頃、家を出て家族も放棄して、ナザレを出てヨハネから洗礼を受けるために歩いてヨルダン川に行きます。イエスも他の人々と同様に、ヨハネから水による洗礼を受け、ヨハネの信奉者グループに仲間入りし、弟子になります。ヨハネから洗礼を受けた人々は全員が弟子になったわけではなく、そのまま故郷に帰る人々もたくさんいました。その後イエスは、ユダヤの荒野にしばらく滞在し、ヨハネの教えを学んで信奉者たちと親しくなります。そしてヨハネとイエスと信奉者たちはユダヤに行き、人々に洗礼を授ける活動を行います。

最初の宣教活動と十二使徒

イエスの師匠である洗礼者ヨハネがアンティパスに捕えられると、イエスはユダヤを去ってナザレの家族のもとに帰ります。しかし、イエスの家族や故郷の人々は当初、イエスの教えを快く思わず、イエスをメシアと認めませんでした。後にイエスの家族、特に弟のヤコブはエルサレムで初期キリスト教信徒集団のリーダーになるほどイエスを信仰しますが、最初のうちは受け入れられなかったのです。ナザレであまり信奉者を得られなかったイエスは、次にガリラヤ湖北岸にあるカファルナウムに向かいます。

カファルナウムは、ガリラヤの経済状況の変化に取り残された貧しい人々が多く、イエスが宣教活動を始めるのに理想的な場所でした。イエスはカファルナウムで最初の信奉者グループを作ります。信奉者たちの中から、家も家族も捨ててイエスと共に旅をする弟子が出てきます。弟子は全部で72人いて、その中にはイエスが7つの悪霊を追い払ったと言われ、イエスの復活を最初に目撃したとされるマグダラのマリアもいました。イエスの弟子には女性もたくさんいたのです。この弟子たちの中でさらに中核となった弟子が12人いました。十二使徒と呼ばれます。この12人は全員男性で、それぞれ独立してイエスのメッセージを伝道するという、主任伝道師のような特別な役割を果たします。特に有名なのは、代表格でありイエスの死後にキリスト教信徒集団の中心人物となり初代ローマ教皇とされるシモン・ペテロと、イエスを裏切ったイスカリオテのユダです。

イエスの敵はファリサイ派ではなく大祭司と聖職者

福音書では律法学者やファリサイ派などを含めたユダヤ教の権威者全体が敵であるように描かれていますが、実はファリサイ派はイエスに友好的でした。イエスの弟子たちの中にはファリサイ派もいて、イエスに命の危険が迫っていることを伝えたのもファリサイ派です。ローマ帝国もイエスの敵ではありましたが、1番の敵ではありません。イエスが本当に敵視していたのは、大祭司とユダヤ教聖職者たちです。彼らはエルサレム神殿での儀式を重視し、神殿内の商売から大きな利益を得ていました。これに対してイエスは、神を愛し隣人を愛することを説き、貧しい人々の味方となったのです。

無料で悪魔祓いをする祈祷師として名声を高める

カファルナウムの人々はイエスの教えに熱心に聞き入れ、イエスの周りには大勢の群衆が集まり始めます。しかし、この時点ではイエスの名声はカファルナウムに限定されていました。イエスの名声がガリラヤ全体に広がるきっかけとなったのが、イエスが起こした奇跡です。

イエスがカファルナウムのシナゴーグに立ち、神の国について話していると、「汚れた霊」に取り憑かれた男が現れて、突然それを遮ります。「ナザレのイエス、わしらにかまわないでくれ。お前は我々を滅ぼしに来たのか?」と叫びます。イエスが「黙れ!この人から出ていけ!」と叫ぶと、男はたちまち痙攣を起こして床に倒れ、大声を上げ、やがて静かになりました。

シナゴーグにいた人々はみな驚きます。イエスが霊に命じると、霊は言うことを聞くのです。イエスは悪魔祓いをする祈祷師として、ガリラヤ全体に名声が広がります。とはいえ、当時のパレスチナではこのような奇跡を行う祈祷師は珍しい存在ではありませんでした。職業として悪魔祓いを行う祈祷師は多く、結構儲かる事業でした。イエスが他の祈祷師と違うのは、無料で行っていたという点です。イエスは、病気を治したり悪魔祓いをしたりといった奇跡を無料で行っていたのです。そのため、祈祷師にお金を払えない貧しい人々の間で絶大な人気が生まれたのです。

現代の日本人にとって、悪魔祓いなどの奇跡は信じがたい現象です。しかし、イエスが実際に奇跡を行っていることを否定する人はいなかったのです。イエスの敵たちはイエスのことを「黒魔術師」のように批判することもありましたが、イエスが起こした奇跡自体を否定することはありませんでした。そしてこの奇跡が、イエスが特別な存在である1番の根拠なのです。あらゆる福音書も歴史的史料も、イエスの奇跡自体を否定するものはありません。

イエスは、ユダヤ教の改革を行おうとします。律法を厳格に守る形式主義のファリサイ派を批判したと書かれることが多いですが、それは後年のキリスト教の姿勢であり、イエス自身はエルサレム中心の権威主義を批判しています。貧困層や女性などの社会的弱者に慰めの言葉をかけ、民衆の心をつかんでいったイエスは、病を治す存在としても信じられるようになります。こうした動きに対して、ユダヤ教の支配層やローマ帝国は危機感を抱きます。

無料で奇跡を行うことは、祭司や神殿の権威に対する挑戦でした。病人や悪霊に取り憑かれた者は、不浄な存在とされていました。祭司が定めた規則に従い、多額の費用を支払って祭司に儀式を行ってもらわなければ、神殿に入ってユダヤ教の儀式に参加することはできません。しかし、イエスが無料で病気を治したり悪霊を追い払ったことで、彼らは祭司に儀式を行ってもらわなくても神殿に入ってユダヤ教の儀式に参加できるようになったのです。イエスの奇跡は祭司や神殿の権威を大きく揺るがすものでした。

祭司や神殿の正当性に対する攻撃がガリラヤの田舎で行われていたうちは、エルサレムの祭司や聖職者たちからは軽視されていました。しかし、イエスと弟子たちがカファルナウムを出て、病人を癒し悪霊を追い払いながらエルサレムに向かい始めると、祭司や聖職者たち、そしてその背後にいるローマ帝国との衝突は避けられないものになります。

暴力革命も辞さなかったイエス

イエスはたびたび「神の国は近づいた」という言葉を発します。この「神の国」とは、空の上にある天国のような場所ではありません。イエスが言う「神の国」とは、この世にある、実際に王がいる現実の王国を意味します。しかし、現状のパレスチナはローマ帝国とユダヤ教聖職者たちの支配下にあります。つまり、イエスの言う「神の国」を建国するためには、ローマ帝国とユダヤ教聖職者たちを打ち破らなければなりません。地上に現実の王国を樹立するためには、パレスチナを占領しているローマ帝国の駐留軍を武力をもって追い出さなければなりません。「神の国は近づいた」とは、革命への呼びかけなのです。外国の支配を破ってかつてのダヴィデ王やソロモン王の頃のようなユダヤ人の王国を復活させよう!みんな立ち上がれ!という主張を、オブラートに包んで曖昧に表現したのが「神の国は近づいた」なのです。

ユダヤ人ナショナリズム

イエスが言う「隣人を愛しなさい」「あなたの敵を愛しなさい」とは、あくまで同胞ユダヤ人の中での話です。イエスは異教徒と会うときはいつも距離を置いており、異教徒の病気を癒したり悪魔祓いをするときはためらいを示します。イエスはユダヤ教の信仰の真髄である「モーセの律法」を完成させることを使命だと主張していました。この掟は、ユダヤ人とそれ以外の間の区別をはっきりと示しています。イエスの言う隣人愛とは、ユダヤ人の間だけに限定されるものだったのです。

エルサレム入城

イエスが洗礼者ヨハネに従って荒野へ出て行ってから2年が経過した頃、イエスはガリラヤ、フェニキアなどの農村部で人々の支持を集め、貧しい人々や抑圧されている人々のための民族解放運動へと発展させつつありました。それは、パレスチナを支配しているローマ帝国を打倒し、神殿を偽善者たちから解放してくれるという約束を基盤にした運動です。大勢の群衆が、イエスや十二使徒たちの話を聞き、彼らが行う無料の治療や悪魔祓いを受けていました。

そんな中、イエスと弟子たちはついにエルサレムに辿り着きます。イエスがゴルゴダの丘で十字架に架けられて処刑される1週間前のことです。西暦30年、34歳のとき、イエスはロバの子に乗り、弟子たちと大勢の群衆を従えてエルサレムに入ってきました。これは、メシア(救世主)はロバの子に乗ってやってくるというゼカリヤの預言を成就させるためのものです。つまり、エルサレムの住民に「メシア(救世主)がやってきた!ローマ帝国の支配からユダヤ人を解放するためにやってきた!」と告げるメッセージでした。翌日、イエスと弟子たちは神殿の境内にある「異邦人の庭」と呼ばれる商売の場に入り、両替商のテーブルをひっくり返し、露天商を追い払います。イエスは、神に祈りを捧げる場である神殿が商売の場となっていることに心を痛め、神殿を「浄化」したのです。もちろん、そんなことをすれば神殿を管理しているユダヤ教聖職者たちとローマ帝国の駐留軍は黙ってはいません。イエスの存在がユダヤ教聖職者の既得権益やローマ軍のパレスチナ占領を脅かす可能性があると危機感を抱きます。もちろんイエスはそんなことは分かっています。イエスは、自分の命を捨ててでも革命を起こそうとしたのです。

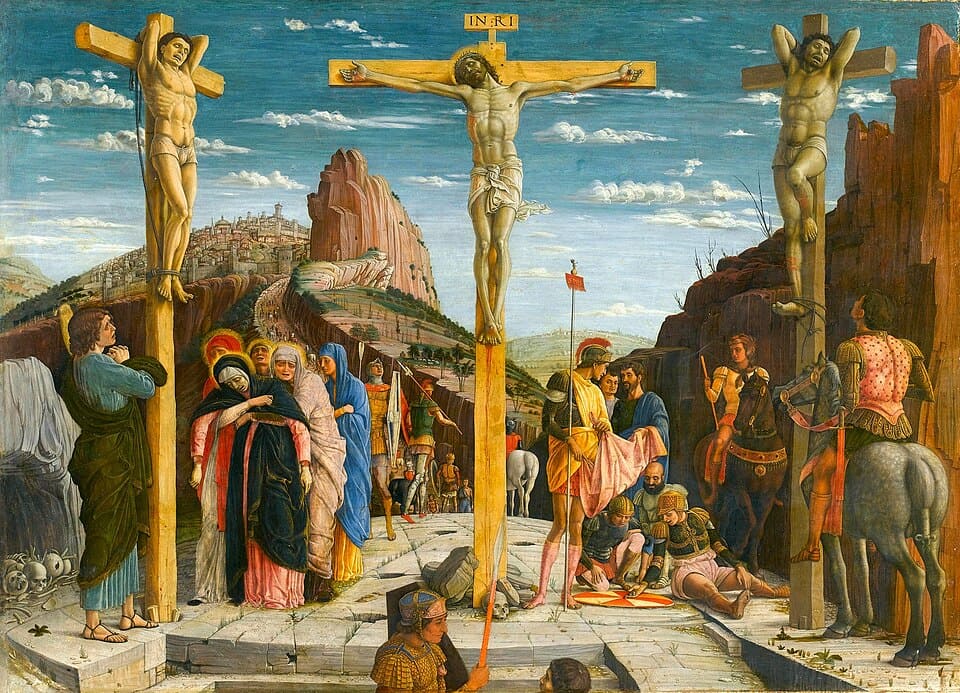

十字架にかけられて処刑される

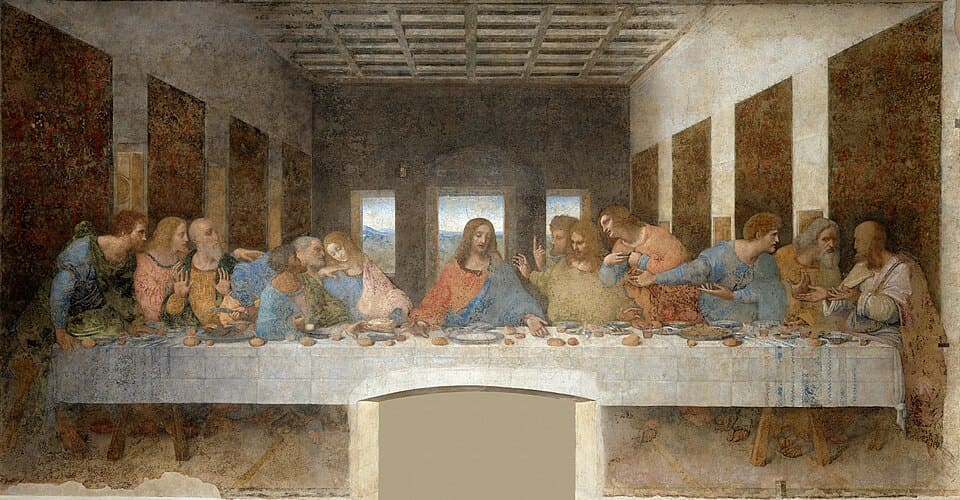

数日後、イエスと弟子たちはひっそりと過越の食事を共にします。レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画で有名な「最後の晩餐」です。その後、闇夜の中を「ゲッセマネの園」に向かい、オリーブの木々の中に身を隠します。しかし、十二使徒の1人であるイスカリオテのユダの裏切りにより、イエスの居場所はバレていました。そこにかなり大勢のローマ軍守備隊と神殿守備隊がやってきます。弟子たちと信奉者たちはイエスを守るために戦いますが、イエスは捕らえられます。イエスは民衆煽動罪とされ、過去の他の革命家たちと同様に、十字架刑となります。有罪を宣告されたイエスは、ゴルゴダの丘に送られ、十字架に架けられます。十字架には罪状書きの札が付けられますが、そこには「ユダヤ人の王」と書いてありました。

イエスの死後

復活?したイエス

イエスが他のメシアたちと違っていたのは、死後に復活した(と信奉者たちが断言している)ことです。他の十字架刑に処せられた人々は、ゴルゴダの丘の上空を旋回する鳥たちに突かれて骨になるまで食い尽くされるのが普通でした。しかし、イエスの遺体は信奉者たちによって十字架から降ろされ、岩を切り刻んで造った富裕者用の墓地に納められます。そして驚くべきことに、3日後に生き返ったと信奉者たちが主張していることです。決して幽霊などではなく、生身の人間が自力で墓から出て立ち上がって歩いていったのです。それまでの世界では、霊魂の不滅までは信じられてきましたが、肉体の再生という意味での死者の復活などという概念は存在しませんでした。メシアは生きているうちに勝利するものとされ、死んだということはメシアではなかったと考えられていました。ところが、イエスは1度死んでから生き返ったというのです。真偽のほどは不明ですが、信奉者たちは全員がイエスの復活を断言します。これがイエスが特別な理由です。

弟子たちがイエスの教えを広める

十二使徒の代表格であるペテロと、イエスの弟ヤコブによって、エルサレムでイエスの教えを広める教団が建設されます。この時点ではキリスト教という意識はなく、ユダヤ教イエス派というのが実態でした。エルサレムのユダヤ人たちにとってメシアが死んでから復活したというのは信じがたく、中々受け入れられませんでした。しかし、エルサレムを訪れる離散ユダヤ人たちは、イエスの教えに興味を示す者が多くいました。ローマ人社会やギリシア文化などの異なる人種や宗教に囲まれて生活する離散ユダヤ人たちは、ユダヤ教の教えに疑問を持ち始めるものも多く、イエスが死後復活したというような斬新な教えも受け入れやすかったのです。

パウロによる世界宗教への転換

イエスの教えをユダヤ人の民族宗教から全人類のための普遍的な世界宗教に発展させたのは、パウロでした。ギリシア語が話せ、ローマ市民権を持つエリートユダヤ人であったパウロは、熱心なユダヤ教徒であったために当初はペテロやヤコブたちの教団を迫害していました。しかし、回心してイエスを信じるようになったパウロは、ペテロとともに小アジア(アナトリア)の非ユダヤ人たちにもイエスの教えを広めます。51年頃からペテロとパウロはローマに行って布教しますが、64年のネロ帝によるキリスト教徒迫害の時に2人とも殉教します。パウロは、ローマ帝国に抗う革命家という歴史上の人物「ナザレのイエス」という生前のイエスを無視し、神そのものであり、すべての人類を愛し救済する「救世主(キリスト)」としてのイエスの教えを説きます。こうしてユダヤ人の民族宗教であるユダヤ教とは全く違う宗教となったイエスの教えは、キリスト教としてローマ帝国の人々の間に広まっていきます。イエスを救世主と認めないユダヤ教から分離し、世界宗教キリスト教となったのです。

キリスト教が世界で最も信者の多い宗教になる

313年のミラノ勅令によって、ローマ帝国はキリスト教を公認します。キリスト教に対する迫害の終わりです。ローマ帝国の東西分裂による教会の東西分裂、ゲルマン人への布教やローマ・カトリック教会の成立、東方正教会、十字軍、宗教改革などキリスト教にはその後も分裂や異端迫害など多くの歴史が待っていますが、21世紀前半現在、キリスト教は世界の総人口の3割以上が信じる、最も信者の多い世界宗教となっています。

イエスにまつわる逸話

生まれたのは西暦元年ではなく紀元前4年頃

6世紀にローマの神学者ディオニュシウス・エクシグウスが、イエスの生まれた年を紀元元年(1年)とする年号を提案します。10世紀以降からはキリスト教会の中で広く使われるようになり、16世紀以降は一般でも用いられます。そしてヨーロッパ各国の世界進出により世界中に普及します。

ところが、現在の研究では、イエスは紀元前4年頃に生まれたとされています。イエスはヘロデ大王の在位中に生まれたとされているものの、ヘロデ大王は紀元前4年に亡くなっているからです。

世界史に最も影響を与えた人物

イエスは、世界史に最も影響を与えた人物と考えられます。イエスがいなければキリスト教は生まれず、十字軍や宗教改革もなくローマ教皇もいなかったのです。イスラム教もキリスト教の影響を大きく受けているので、イスラム教も生まれていません。十字軍とイスラム教の対立がなければ大航海時代もなかったかもしれず、カトリックとプロテスタントの宗教戦争も起こらなかったのです。現代ではイエスの誕生日をクリスマスとして祝うこともなく、パレスチナ問題も起こっていないかもしれません。教会音楽から発展したクラシック音楽は生まれず、ピアノやヴァイオリンなどの楽器も生まれなかったかもしれません。

イエスほど人類の歴史に影響を与えた人物はいないと思います。

イエス年表

| 紀元前7〜4年頃(0歳) | ナザレで生まれる |

| 26〜28年頃(30〜35歳頃) | ヨハネの洗礼を受ける |

| 28〜30年頃(32〜37歳頃) | 宣教活動を開始 |

| 30〜33年頃(34〜40歳頃) | 十字架上で処刑される |

-2.jpg)

-1.jpg)