こんにちは!歴史ワールド管理人のふみこです!

今回は、一般的に「百年戦争」「英仏百年戦争」と呼ばれる、14~15世紀のイングランドとフランスを中心に起きた戦争を解説します。

一般的には、この戦争はイギリスがフランスを侵略して約100年間戦い、最終的に救世主ジャンヌ・ダルクの活躍によりフランスが勝利した戦争という認識だと思います。

しかし、本当はイギリス・フランス間の戦争でもなく、約100年間続いた戦争でもありません!

その真相は、フランス王とフランス諸侯による内戦であり、この戦争がきっかけでイギリス・フランスがそれぞれ1つに統一され、今日のイギリス・フランスに繋がる主権国家が形成されたのです。

日本で例えると、戦国時代の群雄割拠の中で豊臣秀吉が日本を統一したことに近いです。

この記事では、百年戦争の原因と経過を地図を用いて追っていき、最後に百年戦争の歴史的位置づけを解説します。

百年戦争の時代における世界の状況

14世紀の世界

-3-1024x391.jpeg)

14世紀は、危機と停滞の時代であり、新時代への胎動の時代でもあります。

14世紀に入ると中央アジアもしくは東アジアで発生した感染症のペスト(黒死病)が、その交易ネットワークを通じてヨーロッパやオリエントにも拡大していきます。

さらに14世紀初め頃から北半球で寒冷な気候が続き、各地で不作や飢饉が起こって政情不安となりました。

13世紀にユーラシア帝国を築いたモンゴル帝国も、14世紀に入るとその支配に陰りが見えてきます。中央アジアのチャガタイ・ハン国は1340年に東西に分裂し、オリエントのイル・ハン国は14世紀に入ってから分裂し、1353年に滅亡します。中国を支配した元も紅巾の乱などで弱体化し、1368年には漢民族王朝の明が建国され、元はモンゴルに追いやられます。キプチャク・ハン国は例外的に14世紀前半に最盛期を迎えます。

ヨーロッパではイングランドとフランスの百年戦争が始まり、イベリア半島ではキリスト教勢力がイスラム教勢力を圧迫していきます。ビザンツ帝国は勢力をさらに後退させ、アナトリアではオスマン帝国が台頭します。インドではトゥグルク朝が14世紀前半にインドのほぼ全域を支配し、東南アジアではインドネシアのマジャパヒト朝が広大な海域を支配します。アメリカ大陸では中央アメリカのマヤ文明とペルーのクスコ王国があります。北欧ではノルウェー・スウェーデン・デンマークがカルマル同盟を結んで団結します。

そして日本は、鎌倉幕府が滅亡して南北朝時代に入ります。

-300x114.jpeg)

15世紀の世界

-4-1024x391.jpeg)

15世紀は、大航海時代の幕開けであり、封建制・荘園制を土台とする「中世」の社会から、中央集権・主権国家を土台とする「近世」の社会への移行期です。

15世紀前半に各地の経済は回復に向かい、中国の明では永楽帝のもとで全盛期を迎え、朝貢貿易の活性化をねらい鄭和がアジア・アフリカに航海した南海遠征が行われました。

そして15世紀後半からは、ヨーロッパのイベリア半島でレコンキスタ(キリスト教徒によるイスラーム教徒に対する国土回復運動)を完了させたスペインとポルトガルが、イスラーム世界を介さないアジアとの直接交易とキリスト教布教を目指してアメリカ・アジア・アフリカに進出した、大航海時代の始まりとなります。

オリエントでは1000年以上続いたビザンツ帝国(東ローマ帝国)が15世紀に入ると風前の灯となり、1453年にはオスマン帝国に滅ぼされます。オスマン帝国はバルカン半島やアナトリアの支配地を拡大しながら発展を始め、中央アジアではティムール帝国が大帝国を築いています。

一方、ロシアではキプチャク・ハン国の支配が続く中でビザンツ帝国の後継者を自称するモスクワ大公国が台頭を始め、モンゴル高原ではオイラトが北元を滅ぼしてモンゴル高原の支配者となります。インドでは北部のデリー・スルタン朝、中部のバフマニー朝、南部のヴィジャヤナガル王国が並立し、東南アジアのベトナムでは大越国(黎朝)が成立、明と明が支援するチャンパーと対立します。マレーシアでは明の支援のもとマラッカ王国が中継貿易で繁栄します。アメリカ大陸ではアステカ王国とマヤ文明、インカ帝国が発展しています。

そして日本は、室町幕府の全盛期を迎えていました。

-300x114.jpeg)

百年戦争が起こった原因と百年戦争に至るまでの動き

1339年に始まった百年戦争の直接的な原因はフランス王位継承問題と領土問題ですが、その2つの問題の原因をさらに遡ると、1066年のノルマン・コンクエストから続く、約300年にわたるフランス王とフランス諸侯による対立と抗争でした。

百年戦争は独立した出来事ではなく、1066年から続く対立と抗争の延長線上であり、対立と抗争が激化した結果として百年戦争という大戦争に至ったのです。

そして1066年のノルマン・コンクエスト(フランス諸侯ノルマンディー公によるイングランド征服)により「イングランド人」が支配する国は消滅していたため、その対立と抗争は、イングランドを征服してイングランド人を支配しながら元々いた大陸にも拠点を持つ「フランス人」諸侯と、その君主である大陸の「フランス人」王によるものでした。

「イングランド人」と「フランス人」の対立ではなく、「フランス人」同士の対立であったのです。

ノルマン・コンクエストから百年戦争開戦までの具体的な流れは以下の記事をご覧ください。

百年戦争の経過

フランドル問題(1338~1340年)

百年戦争の最初の戦いはフランドル地方から始まります。

現在のフランス北東部・ベルギー・ルクセンブルクにあたるフランドル地方は古くから羊毛の産地でそれを原料に毛織物が生産されていましたが、11世紀のノルマン朝イングランド王国成立以降はより良質なイングランド産の羊毛を輸入するようになり、羊毛を加工して毛織物を生産して輸出する毛織物産業が発展してヨーロッパ経済の中心地となり、イングランドとの関係が深まります。

このフランドル地方の支配をめぐってイングランドとフランスはたびたび争いますが、1328年以降、フランドル伯は親フランス、都市市民は親イングランドの状況が続いていました。

そのような状況でイングランド王エドワード3世はフランドル進出を画策し、1336年にフランドルへの羊毛輸出を禁止します。

原料をイングランド産羊毛に依存していたフランドルの毛織物産業はたちまち麻痺してしまい、不満が高まった都市市民が、1337年に有力者ジャック・ファン・アルテフェルデを指導者に掲げて再び反乱を起こし、フランドル伯ルイ1世を追放してフランドル都市連合を結成します。

同年10月にエドワード3世がフランス王位を主張すると、フランドル都市連合はエドワード3世を支持することになります。

1339年12月にはイングランドとフランドル都市連合の同盟が成立し、イングランドはフランス南西部のアキテーヌに加えて北東部にも足がかりを得ることに成功します。

.png)

エドワード3世率いるイングランド軍は1338年のうちにフランドルに上陸し、1339年9月にはフランス王の領土にも侵入します。

しかし、フランス王フィリップ6世はイングランドとの戦いに全く応じなかったため、大規模な合戦は起こりませんでした。そのうちイングランドの軍資金が尽きてしまい、1340年初めにエドワード3世率いるイングランド軍は本国に帰ることになります。

一方のフランス軍は海軍でイングランド南岸のサザンプトンなどの港町を攻撃します。フランス軍は陸での合戦を避け、制海権を握ってイングランド軍を大陸に渡らせないようにするという作戦を取ります。

.png)

1340年6月にエドワード3世が再びフランドルに上陸しようとすると、フランス軍はこれを阻止するために海軍を向かわせますが、エクリューズ沖の戦いはイングランド軍の勝利に終わり、エドワード3世は再びフランドルに上陸することに成功します。

しかし、サン・トメールの戦い、トゥールネの戦いと、イングランド軍はフランス軍に続けて敗北してしまいます。そこで軍資金が尽き、1340年9月25日、エドワード3世とフィリップ6世は1342年6月24日までの休戦を約束します。エドワード3世はフランドルを足がかりにすることに成功しますが、両者とも決定的な勝利を得られず、百年戦争最初のフランドルの戦いはイングランドの辛勝に終わりました。

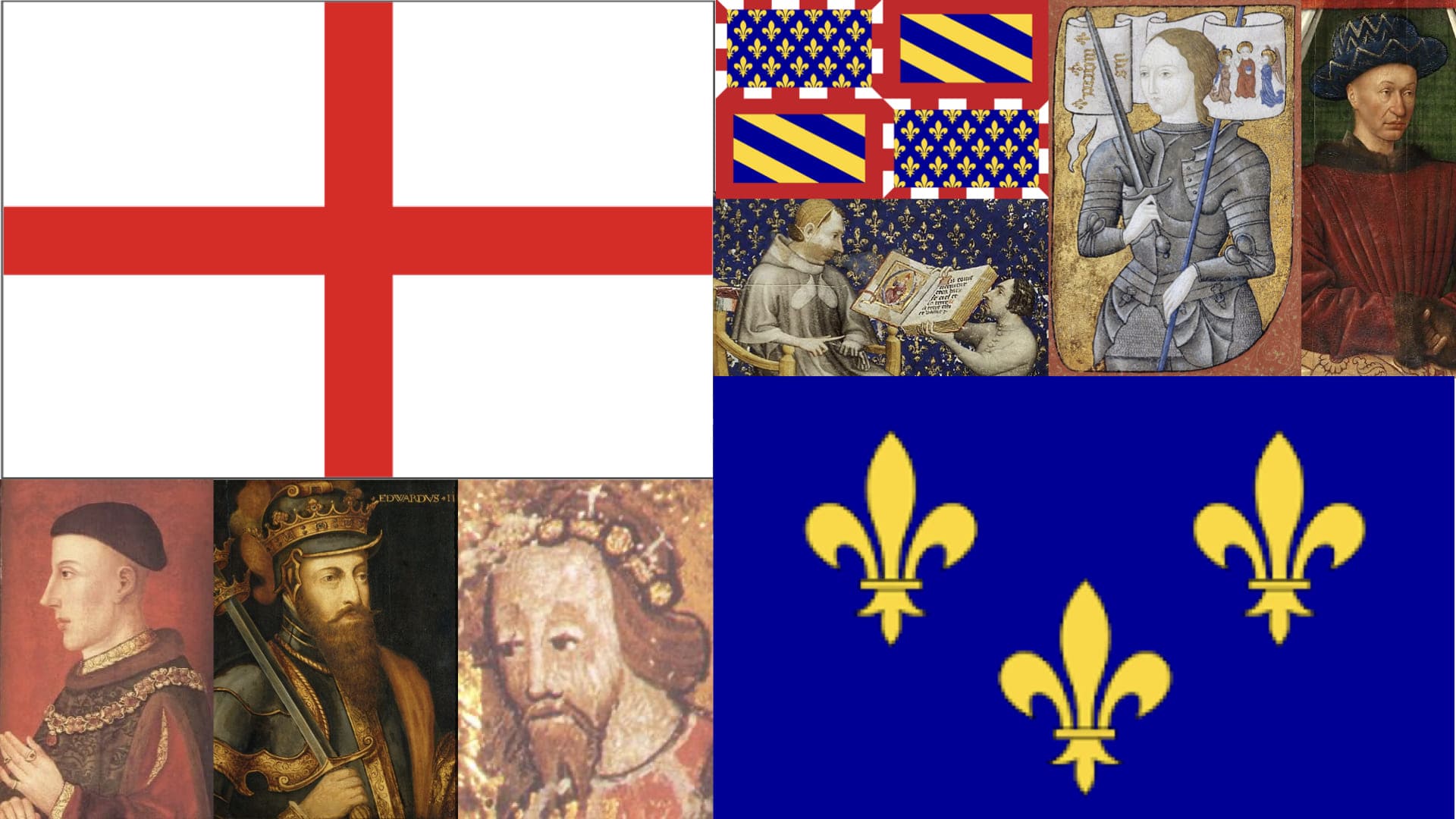

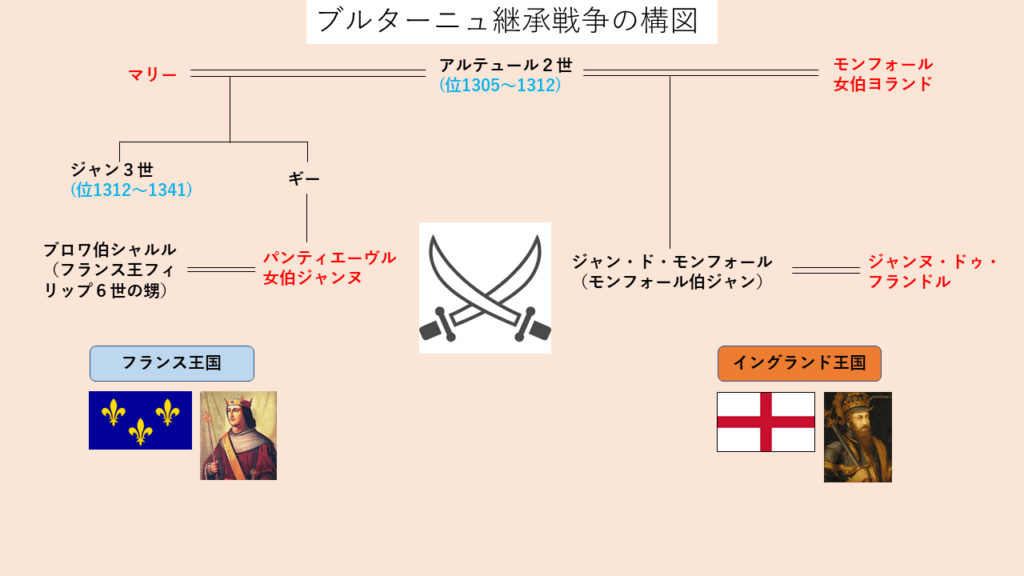

ブルターニュ継承戦争(1341~1343年)

次の舞台はブルターニュ地方です。

ブルターニュ地方はフランス北西部の半島であり、フランス王に臣従していましたが、半独立国家のような状態でした。

1341年4月、ブルターニュ公ジャン3世が子供を残さず病死したため、公位継承の問題が起こります。

ジャン3世の父アルテュール2世は最初の妻マリーとの間にジャン3世、ギーなどの子供を残し、マリーの死後モンフォール女伯ヨランドと再婚してジャン・ド・モンフォールなどの子供を残しました。

ジャン3世の死により、ジャン3世の姪にあたるパンティエーヴル女伯ジャンヌと、ジャン3世の異母弟ジャン・ド・モンフォール(モンフォール伯ジャン)の2人が公位を主張して争うことになります。

パンティエーヴル女伯ジャンヌの夫ブロワ伯シャルルはフランス王フィリップ6世の甥にあたり、当然フィリップ6世はパンティエーヴル女伯ジャンヌのブルターニュ公位継承を支持します。

一方のジャン・ド・モンフォールは孤立無援を避けるため、イングランド王エドワード3世をフランス王と認めることでイングランドの支持を取り付けます。さらに、ブルターニュ公領の首都ナントを占領してしまいます。

これに対してフィリップ6世がフランス軍を差し向けたため、「ブルターニュ継承戦争」が始まります。

フランス軍はすぐにナントを奪還してジャン・ド・モンフォールを捕虜にしますが、その妻、モンフォール伯妃ジャンヌ・ドゥ・フランドルが徹底抗戦したため、苦戦します。ヴァンヌは占領しますが、エヌボンとブレストの攻略には失敗します。

そして今度はエドワード3世がブルターニュに上陸してきて、イングランド軍がヴァンヌを包囲し、戦況は逆転しかけます。

そのタイミングで1343年1月19日、教皇クレメンス6世の仲介により休戦協定が成立し、ヴァンヌは教皇の保護下に入り、公位の継承は未定となり、イングランドはブルターニュに駐屯地を獲得します。

こうしてイングランドは、開戦前から保持していたアキテーヌに加え、フランドルとブルターニュに足場を得ることに成功しました。

エドワード3世とエドワード黒太子の活躍によりイングランド勝利(1346年~1360年)

1346年7月、エドワード3世と息子エドワード黒太子率いるイングランド軍は、シェルブールに上陸し、ノルマンディー地方を猛スピードで進軍します。これはフランス軍を挑発し、誘い出して合戦に持ち込むためです。

エドワード3世と黒太子率いるイングランド軍はノルマンディー地方を制圧しながらパリに迫りますが、フランス王フィリップ6世は大軍を集結させつつありました。

.png)

これに気づいたエドワード3世は撤退するためクレシーに移動し、ここでフランス軍を待ち受けます。イングランド軍約12,000人に対してフランス軍約35,000人と3倍の戦力差でしたが、長弓隊の活躍もあり、1346年8月26日のクレシーの戦いはイングランド軍の勝利に終わります。

その後、1347年にイングランド軍はカレーを攻略して拠点とします。同じ頃、ブルターニュやアキテーヌ、スコットランドでもイングランド軍が勝利しますが、1349年に親フランスのフランドル伯ルイ・ドゥ・マールが親イングランドの都市勢力を抑えることに成功したため、イングランドはフランドルでの拠点を失うことになりました。

とはいえ、全体としてはイングランドが優勢の状況です。

1347年9月28日、ローマ教皇の仲裁により一旦休戦となります。そのうえ、1347年末にペスト(黒死病)が上陸し、イングランドもフランスも人口が激減して戦争どころではなくなります。

和平条約の締結が模索されましたが、結局は決裂し、戦争が再開します。

1355年9月にイングランド軍は進軍と挑発を再開し、この挑発を受けてフランスも軍を集結させます。

次の決戦の舞台はフランス南西部アキテーヌ地方となります。1355年から、イングランド王エドワード3世の息子エドワード黒太子がボルドーに派遣されており、エドワード黒太子がアキテーヌ地方のイングランド軍を率いていました。

.png)

黒太子はアキテーヌで領土拡大のため、1356年8月から北上します。それをフランス王ジャン2世はポワティエで迎え撃ちます。イングランド軍約8,000人に対してフランス軍は約15,000と、2倍の戦力差でした。

イングランド軍の長弓隊の活躍と黒太子の作戦もあり、1356年9月19日のポワティエの戦いはイングランド軍の圧倒的勝利に終わり、黒太子はフランス王ジャン2世を捕虜とすることに成功します。

この戦いで百年戦争第1段階のイングランド勝利は決定的なものとなり、フランスは国家存亡の危機に立たされます。国王ジャン2世がイングランドの捕虜となり、イングランドとの戦争により国土が荒廃し、さらに戦いが終わったことで職を失った傭兵隊が盗賊となってフランス中を荒らしていました。この危機を救ったのが王太子シャルル(のちの賢明王シャルル5世)です。

このような状況に追い打ちをかけるかのように、全国三部会が反乱を起こします。全国三部会とは、聖職者(第一身分)、貴族(第二身分)、平民(第三身分)の各代表で構成されるフランス王国の代議機関であり、今日の議会のもととなった組織です。

1356年10月17日、王太子シャルルは全国三部会を招集しますが、この全国三部会は王政を廃止して議会制民主主義の国にすることを求めます。

当時としてはあまりに急進的な要求を王太子シャルルが飲むはずがなく、そのうち市民が活動を急進化させ、1358年2月22日、全国三部会の急進派エティエンヌ・マルセルの一派がパリ王宮に乱入して王太子の側近を惨殺し、パリを支配してしまいます。

パリを逃れた王太子シャルルは、これに対抗してパリの全国三部会とは別の三部会を次々と開催して軍資金を獲得し、エティエンヌ・マルセルの一派に対して反撃を開始します。

1358年8月2日、王太子シャルルはエティエンヌ・マルセルの一派に勝利してパリに帰還します。

この頃、「ジャックリーの乱」という大規模な農民反乱がフランスの広範囲で起きますが、こちらも同様に鎮圧されます。

こうして国内の混乱を収めた王太子シャルルはイングランドとの和平交渉を進め、1360年のブレティニー・カレー条約でイングランドとフランスは一旦講和を結ぶことになります。

.png)

ブレティニー・カレー条約において、イングランドは、フランス王位の主張を撤回、ブルターニュとフランドルの宗主権を放棄する代わりに、アキテーヌ地方の広大な領土を獲得し、莫大な身代金も獲得します。

イングランドの大勝利となりますが、一時は国家存亡の危機に立たされていたフランスにとっても、王太子シャルルの活躍による和平条約の締結は勝利といえます。

賢明王シャルル5世によるフランスの逆転劇(1361年~1375年)

フランス王ジャン2世が1356年にポワティエの戦いでイングランドの捕虜となったことで、フランスは莫大な身代金の支払い義務を負いますが、そのようなピンチを王太子シャルルはチャンスへと変えてしまいます。

当時、王家の収入は直轄領からの収入に限られ、臣下の領主たちの領土から直接課税できるのは、特別な場合のみでした。そして、国王が捕虜になるのはその特別な場合に該当します。

ジャン2世が捕虜となったことを口実に王太子シャルルはフランス中から臨時課税をします。しかも、金額が莫大なために課税は1度で終わらず、何年も繰り返され、臨時だったはずの国王課税が恒常化します。

もはやフランス王家の収入の主体は、従来の直轄領からの年貢ではなく、フランス全土からの税収となりました。フランス王国の財政構造に転換が生じます。

タイユ(人頭税=直接税)、エード(消費税=間接税)、ガベル(塩税=間接税)という、のちのフランス絶対王政を支えた財政の三本柱を、王太子シャルルは一代で軌道に乗せます。そして、王太子シャルル(シャルル5世)は「税金の父」として歴史に名を残すのです。

国王が直接フランス全土から課税できるようになることは、領主の自治権が強い中世から、国王の権力が強い近世への転換とも言えます。そして、「フランス」という1つの国家の誕生にも繋がります。シャルル5世は、国王主導の上からの改革により、フランスという1つの国、フランス人としてのナショナリズムを定着させようとしたのです!

1364年4月8日、フランス国王ジャン2世が崩御すると、5月19日に王太子シャルルはシャルル5世として即位します。騎士道精神溢れるジャン2世と異なり、シャルル5世は権謀術数に長ける賢明なフランス王となります。

同時にシャルル5世は、イングランドに報復してブレティニー・カレー条約で失った領土を取り戻すため、外交を駆使してフランスの敵を減らし仲間を増やす作戦に出ます。

-1.png)

まず1363年、北東のフランドル伯の娘とイングランドの第三王子との縁談が浮上し、フランドル伯がイングランドと結ぶ危険が生じていました。

そこでシャルル5世は2人が従兄妹同士というところに着目し、結婚が許されないと教皇庁に申し立て、破談させます。

こうしてひとまずフランドルがイングランド側に付くことを回避しました。

その後1369年、シャルル5世は自分の弟ブルゴーニュ公フィリップ2世をフランドル伯の娘と結婚させ、フランドルをフランス陣営に引き入れることに成功します。

次に1364年、北西のブルターニュで継承戦争が再開します。戦いはイングランドと同盟するモンフォール伯ジャンの勝利に終わり、フランスが支援するブロワ伯シャルルは戦死してしまいます。

まだブロワ伯には息子もいたので継承戦争は続く予定でしたが、シャルル5世はいたずらに継承戦争を続けるよりもブルターニュを中立化させたほうが良いと考え、モンフォール伯ジャンをブルターニュ公として認める代わりに、フランス王に忠誠を誓わせ、フランス王に反逆できないようにします。

このようなシャルル5世の巧みな外交により、ブルゴーニュをフランス陣営に引き入れ、ブルターニュを中立化させて、フランスの敵を減らし味方を増やすことに成功します。

さらに、シャルル5世は国外にも同盟国を求める動きに出ます。イベリア半島のカスティリャ王国では王位継承争い(カスティリャ継承戦争)が起こっており、不人気な残酷王ペドロ1世と人気のあるエンリケ2世が争っていました。

エンリケ2世はペドロ1世に負けてしまいますが、なんとエンリケ2世はフランスに亡命してきます。

チャンスと見たシャルル5世は1366年1月、傭兵隊長ベルトラン・デュ・ゲクランを抜擢してカスティリャ遠征を命じます。ゲクランはたった3ヶ月でペドロ1世を破り、エンリケ2世を即位させます。

すると今度はペドロ1世がイングランド王エドワード3世の長男エドワード黒太子の支配するアキテーヌに亡命します。

1366年9月、チャンスと見た黒太子はペドロ1世と同盟を結び、カスティリャに介入します。イングランド・ペドロ1世の軍はフランス・エンリケ2世の軍を破り、ペドロ1世は再びカスティリャ王として即位しました。

しかし、戦費の支払いをめぐって黒太子とペドロ1世は仲違いし、黒太子はペドロ1世への支援を打ち切ります。孤立したペドロ1世はフランス・エンリケ2世の軍に押され、1369年のモンティエルの戦いで戦死し、カスティリャ王には再びエンリケ2世が即位します。

こうして、フランスはカスティリャ王国という同盟国を得て、イングランドに対して国際的に優位に立ちます。

.png)

一方、イングランドのエドワード黒太子は、ペドロ1世に裏切られ、カスティリャ遠征での莫大な戦費を回収できませんでした。財政を立て直すため、やむをえずアキテーヌ領内で増税した結果、アキテーヌの諸侯や領民たちの反発を招いていました。

そして、アキテーヌの貴族たちがフランス王シャルル5世に黒太子の圧政を訴えると、シャルル5世はアキテーヌのイングランド領の没収を宣言したため、1360年のブレティニー・カレー条約で休戦していた百年戦争は、1369年11月に再開することとなります。

とは言っても、この9年間にも第一次カスティリャ継承戦争でイングランドとフランスは戦っているので、フランスの国土での戦いが再開したということになります。

.png)

しかし、赤痢が悪化していたエドワード黒太子は、あまり戦いに出ることができず、アキテーヌ地方は次々にベルトラン・デュ・ゲクラン率いるフランス軍に奪還されていきます。

1370年、黒太子は病弱な体にムチを打って出陣し、1度フランス軍に奪還されたリモージュを再度占領します。しかし、以前に無抵抗でフランス軍に降伏した罰として、住民3,000人を虐殺します。これをきっかけにアキテーヌ住民の反イングランド感情はより一層高まり、一気にフランス軍有利となります。

1371年には黒太子の病はさらに悪化し、ついにアキテーヌからイングランド本国に帰国します。

その後、フランス軍はイングランド軍に対して連戦連勝で、ブレティニー・カレー条約で失ったアキテーヌ地方の大半を取り戻しました。

イングランドが弱っている状況で、完全勝利を目指すため、シャルル5世はブルターニュ継承問題に決着を付けようとします。

ブルターニュ公ジャン4世は中立の約束を破り、1372年7月にエドワード3世と同盟を結びます。1373年にはイングランド軍がブルターニュに上陸しますが、ベルトラン・デュ・ゲクラン率いるフランス軍が反撃し、ブルターニュの大半を征服してしまいます。

1375年7月1日、フランスとイングランドは2年間の休戦に合意し、その後は和平条約の締結を模索することになります。

イングランドでは1376年6月8日にエドワード黒太子が死去し、1377年6月21日にはエドワード3世が崩御、次のイングランド王は黒太子の息子リチャード2世となります。

そして1378年12月18日、シャルル5世はブルターニュ公の領土を没収し、フランス王国に併合してしまいます。

しかし、ブルターニュでは独立運動が盛んになり、反乱にフランス軍は苦戦します。さらに同じ頃、フランス各地で重税反対の反乱が頻発し、シャルル5世はやむなく直接税の廃止を決めます。シャルル5世が目指した、1つのフランスという国家の誕生、フランス人としてのナショナリズムの定着は失敗に終わったのです。そして1380年9月16日、シャルル5世は崩御し、フランス王には息子のシャルル6世が即位します。しかし、このシャルル5世による上からの動きは重要な前例となり、半世紀後、フランス人としてフランスという国を思う民衆の意思、下からの動きによって実を結ぶことになるのです!

1381年4月4日、ジャン4世をブルターニュ公として認める第2次ゲラント条約が結ばれ、ブルターニュはフランス王に臣従する代わりに独立が認められることとなります。

こうして1339年から続いた百年戦争は、フランス優勢の状況で一旦落ち着きます。

和平に向けた動きと英仏両国の内紛(1376年~1411年)

1375年7月1日に休戦すると、イングランドとフランスの両国は和平条約の締結に向けて動いていくことになります。

1375年から始まった休戦は、延長を繰り返しながら1396年まで続き、1396年3月11日には、1426年まで28年間の休戦を約束するパリ全面休戦協定が結ばれます。

戦争は完全に終わったかのような流れであり、百年戦争ではなく五十年戦争で終わろうとしていました。

イングランドでは、1377年、エドワード黒太子の息子リチャード2世がわずか10歳の若さで王となります。10歳の王に親政はできず、有力諸侯による評議会が設置されます。

その評議会の筆頭がリチャード2世の叔父、ランカスター公ジョンでした。ジョンはフランスでの戦争で敗戦が続いて戦費が嵩んでいたため、負債を補うために人頭税を課します。

しかし、この重税に対して庶民の不満が高まり、1381年5月にはワット・タイラーの乱という大規模な反乱が発生します。

この反乱を鎮圧したリチャード2世は1383年、親政を開始し、諸侯も議会も無視して極端な寵臣政治を行います。リチャード2世はフランスとの和平交渉を進め、フランス王シャルル6世の娘イザベラと結婚します。もう完全に戦争が終結する流れでした。

ところが、諸侯や議会には主戦派が多く、リチャード2世と諸侯・議会の対立が深まっていきます。

諸侯・議会勢力のリーダーは、ランカスター公ジョンの長男、ヘリフォード公ヘンリー・ボリングブルック(のちのヘンリー4世)でした。

ヘンリーはリチャード2世と熾烈な政争に勝利し、1399年9月30日に即位します。イングランド王ヘンリー4世の即位、ランカスター朝の成立です。これにより、リチャード2世が進めたフランスとの和平も白紙となってしまいます。

なお、リチャード2世はロンドン塔で幽閉されてしまい、1400年2月頃に死んでしまいました。

-3-1024x995.jpeg)

フランスでも、1380年、シャルル5世の息子シャルル6世がわずか12歳の若さで王となります。こちらも補佐と後見のために1380年11月30日、アンジュー公ルイ、ベリー公ジャン、ブルゴーニュ公フィリップというシャルル5世の弟3人と、ブルボン公ルイというシャルル5世の妻の兄を合わせた4人が共同統治の盟約を結び、政治の実権を握ります。

この4人は浪費を繰り返したりと好き放題に政治を行います。その中でも特にリーダー格だったのがブルゴーニュ公フィリップでした。

しかし、シャルル6世が1388年11月に親政を宣言し、さらにシャルル6世の弟であるオルレアン公ルイを重用すると、ブルゴーニュ公フィリップの立場が危うくなります。

ところが、1392年8月5日、突然シャルル6世が精神に異常をきたし、以後発作を繰り返すようになります。それからはほとんど国王の役目を果たせなくなり、症状もどんどん悪化していきます。

これをチャンスと見たブルゴーニュ派はオルレアン派との権力闘争を激化させます。そしてブルゴーニュ派とオルレアン派が争う中で、シャルル6世の王妃イザボーがオルレアン公ルイと愛人関係を結んでおり、それがオルレアン派の権力の源となっていました。ブルゴーニュ公フィリップは1404年に亡くなり、ブルゴーニュ公位は息子のジャンが継ぎます。

そこで1407年11月23日、ブルゴーニュ派はオルレアン公ルイを暗殺します。すると王妃イザボーはブルゴーニュ公ジャンを新しい愛人にし、1409年にはブルゴーニュ公ジャンが幼い王太子シャルル(のちのシャルル7世)の後見人になり、ブルゴーニュ派が政治の実権を握ります。

これに対してオルレアン公ルイの息子がオルレアン公シャルルとなり、義父のアルマニャック伯ベルナールを加えて1411年にアルマニャック派を形成し、ブルゴーニュ派との全面衝突に入ります。

このように、フランスがアルマニャック派とブルゴーニュ派の2つに分かれて内乱状態となる中、イングランドのランカスター朝ヘンリー4世の政権は安定しつつありました。

ブルゴーニュ派もアルマニャック派もイングランドを味方に引き入れようとし、1411年にはブルゴーニュ派が、1412年にはアルマニャック派がイングランドに援軍を要請しますが、ヘンリー4世は消極的で、派兵は小規模でした。

しかし、1413年3月20日に消極派のヘンリー4世が崩御して好戦的なヘンリー5世が即位すると、一気に流れが変わります。

ヘンリー5世によるイングランドの快進撃と英仏二重王国の夢(1412年~1428年)

ヘンリー5世は、「イングランド人」として即位した最初のイングランド王です。既に説明したように、1066年のノルマン・コンクェスト以来、イングランド王家はフランス語を話す「フランス人」であり、英語は庶民の言葉でした。

しかし、ヘンリー5世はフランス語を話さず、英語しか話しませんでした。さらにヘンリー5世は、さまざまな書物の英訳を命じたりと、国語として英語を普及させ、フランスの一部であった状態から脱却して「イングランド」という国家の感覚を広めました。自分たちはイングランド人だという意識、ナショナリズムの出現です。

このヘンリー5世の頃から、百年戦争はその性格を変えます。「フランス人」同士の戦いであったのが、これからは「イングランド人」と「フランス人」の戦いです。フランス諸侯としてノルマン朝やアンジュー帝国の頃の領土を奪還する内戦から、イングランドの領土を拡大するためにフランスという「外国」を征服する侵略戦争に変わりました。明確に「国」という意識も芽生え始め、領主や諸侯の権力が強い中世から、国王の権力が強い集権的な近世の時代へと徐々に移っていきます。

イングランド王ヘンリー5世は、1415年8月12日、12,000人のイングランド軍と共にノルマンディーに上陸し、フランス北部を蹂躙していきます。しかし、対するフランス側はブルゴーニュ派とアルマニャック派の内紛に明け暮れており、ブルゴーニュ派はイングランド軍への対応を放棄してしまいます。アルマニャック派は、ブルゴーニュ派と内戦をしながら単独でイングランド軍に立ち向かうことになりました。

10月25日、アルマニャック派のフランス軍5万とイングランド軍1万2000が激突します。数の優勢に油断し切ったフランス軍を、イングランド軍の長弓兵が狙い撃ちにし、このアザンクールの戦いはイングランド軍の圧勝に終わります。

.jpeg)

アルマニャック派はこのアザンクールの戦いで膨大な犠牲者を出してしまい、弱体化します。これに対してブルゴーニュ派が攻勢を強め、王太子シャルル(のちのシャルル7世)とアルマニャック派をパリから追放してパリを占領します。

アザンクールの圧勝で勢いを得たイングランド軍は1417年8月に大陸に再上陸し、ノルマンディー公領を次々と占領していきます。

これに対してブルゴーニュ派は傍観を決め込み、むしろイングランドに接近する構えを見せます。

しかし、1419年7月31日、イングランド軍がブルゴーニュ派の守る都市ポントワーズを略奪したことで、ブルゴーニュ公ジャン1世も親イングランド政策を撤回してアルマニャック派に接近しようとして、9月10日に王太子シャルルと会談しますが、ここで衝撃的な事件が起きます。

王太子シャルルは側近に命じてブルゴーニュ公ジャン1世を殺害してしまったのです!1407年のオルレアン公ルイ暗殺に対する報復でしたが、もうこれでアルマニャック派とブルゴーニュ派の関係は修復不可能となります。

殺されたジャン1世の後を継いでブルゴーニュ公となったフィリップ3世は10月からイングランドとの同盟交渉に入り、12月2日にイングランドとブルゴーニュ派の同盟、「アングロ・ブールギニョン同盟」が成立します。同時に、ブルゴーニュ公フィリップ3世の妹アンヌと、イングランド王ヘンリー5世の弟のヘッドフォード公ジョンの婚約が決まります。

イングランドとブルゴーニュは1420年5月21日、トロワ条約を締結して実質的にイングランド・フランスの二重王国を実現します。その内容は、フランス王シャルル6世の娘であり王太子(シャルル7世)の姉カトリーヌと、ヘンリー5世が結婚し、ヘンリー5世とヘンリー5世の子をシャルル6世の継承者とするものでした。つまり、ヘンリー5世はシャルル6世が亡くなればフランス王となるのです!

-1024x576.jpeg)

しかし、王太子(シャルル7世)とアルマニャック派はトロワ条約を認めません。アルマニャック派は依然としてフランス中部から南部にかけて大きな勢力を持っており、英仏二重王国の実現のためには、このアルマニャック派を倒さなければなりません。

1421年から1422年春にかけてヘンリー5世率いるイングランド軍はアルマニャック派に対して連戦連勝しますが、1422年8月31日、ヘンリー5世は突然病に倒れて亡くなってしまいます。

そしてフランス王シャルル6世も10月21日に亡くなりますが、ヘンリー5世より後に亡くなったため、ヘンリー5世は結局フランス征服の夢を叶えることはできませんでした。

すかさずアルマニャック派の王太子は10月30日に即位を宣言し、フランス王シャルル7世となります。対してヘンリー5世の息子も11月11日にイングランド王兼フランス王ヘンリー6世を称しますが、このヘンリー6世はまだ1歳にも満たない赤ん坊でした。さらにブルゴーニュ公フィリップ3世はアルマニャック派の掃討よりもフランドル政策に夢中になります。

-1-1024x820.jpeg)

一時はイングランドとブルゴーニュの勝利で終わるかと思われた百年戦争ですが、こうして先が読めない展開となります。

ブルゴーニュ公国がフランドル政策に熱心な理由は、1369年にブルゴーニュ公フィリップ2世とフランドル伯の娘が結婚したことに遡ります。このときシャルル5世の政略によりフランドル伯を味方に付けるためにこの結婚がなされましたが、この結婚によりフィリップ2世の子ジャン1世やその子のフィリップ3世はフランドル伯としての地位を相続し、ブルゴーニュ公兼フランドル伯となっていたのです。

フランドルはイングランドから輸入した羊毛を原料にして毛織物を作ってヨーロッパ各地に輸出する毛織物産業が盛んでありイングランドとたびたび同盟したこともあったため、そういう意味ではフランドル伯を兼ねているブルゴーニュ公がイングランドと同盟を結ぶのは不思議ではなく、フランスへの裏切りとは言えません。

しかし、フランドルを重視しているブルゴーニュ公は、同時にアルマニャック派を倒すことよりもフランドル地方の領土拡大を重視するようになります。フランス王国内の勢力ブルゴーニュ派というよりは、独立国家ブルゴーニュ公国といえます。現在のベルギー・オランダ両国の基礎を築いたのも、このブルゴーニュ公国だとされています。

フランス北西部のブルターニュも同じく独立国家のような状態で、アルマニャック派寄りではありますが、1420年代はイングランドに付いたりフランスに付いたりと風見鶏の状態が続きます。ブルターニュ公ジャン5世はアルマニャック派寄りの独立を基本路線とし、ジャン5世の弟リッシュモンは1425年にはアルマニャック派のフランス軍に入り大元帥の職に就きます。ところが、1426年にイングランドに侵略されそうになるとイングランド陣営に付き、さらに1427年にリッシュモンがラ・トレモイユらとの政争に破れて宮廷を追放されると、しばらくフランスとブルターニュの関係は途切れてしまいます。

一方、周辺のカスティーリャ王国とスコットランド王国は一貫してフランスの友好国でした。特にスコットランドはフランスと同盟を結んでいて、イングランドの北部国境をたびたび脅かしていました。アルマニャック派には仲間が多かったのです。

このように、明確な対立軸はイングランド対アルマニャック派(とイングランド対スコットランド)のみで、ブルゴーニュやブルターニュは独自路線を歩んでおり、イングランドも、友好国の多いアルマニャック派に対して決定的な勝利を得られないまま小競り合っていたのが、1420年代の状況です。イングランドのフランス占領軍を任されていたヘッドフォード公ジョンが慎重派だったことも理由の一つです。対するフランスのシャルル7世もまた慎重派でした。

そのような状況は、1428年から一気に変化していきます。1428年10月、イングランド軍は一転して強引に軍を進め、パリ南方のオルレアンに包囲陣を敷きます。イングランド軍内部の主戦派が、強引に軍を進めたのです。

オルレアンは重要な拠点であり、ここが陥落すればアルマニャック派とシャルル7世の命運は風前の灯となります。そんな危機的状況の中、神の遣いを自称する農民の少女が、シノンに滞在していたシャルル7世の元を訪れるのです!

.jpeg)

救世主ジャンヌ・ダルクに導かれフランス大反撃!(1429年~1436年)

後の聖女でありフランスの救世主、ジャンヌ・ダルクの登場です。

ジャンヌ・ダルクはフランス東部ドンレミの農家の娘であり、「フランスを救え!」という神のお告げを聞いて1429年3月6日にシノンでシャルル7世と面会します。

このときシャルル7世は身分を隠して人混みに紛れていましたが、それをジャンヌはすぐに見破ります。また、シャルル7世は自分が本当に父シャルル6世の血を引いているのか不安がありましたが、その不安を解消してくれる何らかの秘密をジャンヌから聞かされます。そして、ジャンヌは敬虔なカトリック教徒であることも証明されます。

こうしてシャルル7世はすっかりジャンヌを信用し、軍を与えてオルレアン解放の任務を与えます。

神の声を聴いた聖女が軍の指揮官となったことで、軍の士気は高まります。フランスには神の助けがあるのだと皆思いました。

それにしても、神の声を聴いた聖女とはいえ、実戦経験もない農家の娘に軍の指揮官を任せるって常軌を逸していますね。「フランス軍の状況があまりにも絶望すぎてジャンヌが唯一の希望に見えた」という説もあります。

前述したように、1428年からイングランド軍はオルレアンを包囲しており、オルレアンに籠もるフランス軍は風前の灯でした。

そのような状況で翌1429年4月、神の声を聴いた聖女ジャンヌ率いるフランス軍が到着し、決定的な勝利を収めます。

.png)

包囲されていたオルレアンを解放したジャンヌ・ダルク率いるフランス軍は、その後もイングランド軍に対して連戦連勝を重ね、1429年6月18日、パテーの戦いで歴史的大勝を収めます。

ジャンヌは次の目標として、ランスへの進軍を提案します。フランスの王は代々ランスの大聖堂で戴冠式を行うことが慣例となっており、ここで戴冠式を行わなければフランスの王として認められない風潮にありました。

だからこそ、シャルル7世もジャンヌ・ダルクもランスでの戴冠式を行うことにこだわり、パリよりも遠い道のりを進軍します。このランスまでの道中で次々とフランス軍に加わる者が現れ、当時宮廷の権力争いにより遠ざけられていたリッシュモンも加わりました。リッシュモンはブルターニュ公ジャン5世の弟です。

.png)

フランス軍は1429年7月にランスを占領し、17日にシャルル7世の戴冠式が行われます。

このランスで戴冠式を行ったことで、対外的にもシャルル7世は正式なフランスの王として権威が高まりました。

ランスでの戴冠式を終えたフランス軍の次の行動は意見が分かれます。ジャンヌとその上官アランソン公ジャン2世はパリへの進軍を主張しますが、シャルル7世はブルゴーニュ公国との和平締結を優先します。

しかし、ブルゴーニュ公フィリップ3世が和平交渉を反故にしたため、フランス軍はパリに進撃することになります。

.png)

しかし、パリ市民はイングランドを支持していました。1420年にイングランドがパリを占領して以来、イングランドの統治は緩やかで、フランスが統治していた頃よりもパリ市民の特権を拡充する動きもありました。さらに、パリ市民はシャルル7世が自由を脅かしていると思い、嫌っていました。

これまでは友好的な都市に対して進軍していたため、フランス軍は常に市民から快く受け入れられてきましたが、ここで初めて市民が敵対的な都市の攻略を目指すことになります。

1429年9月、ジャンヌとアランソン公ジャン2世率いる約1万人のフランス軍はパリを包囲します。対してパリを守っていたのは約3,000人のイングランド軍とパリ市民でした。なんとパリ市民はイングランド軍に協力して必死に抵抗したのです。

この戦いでジャンヌは太ももに矢を受けて負傷しますが、それでも攻撃を続けようとします。しかし、シャルル7世からの撤退命令を受け、ジャンヌとアランソン公ジャン2世率いるフランス軍はパリ攻略を諦めて撤退します。

1430年に入り、一旦はフランスとイングランドの間で休戦協定が結ばれるなど、少し落ち着いた時期となります。

パリ北方にあるコンピエーニュはブルゴーニュ派に支配されていましたが、シャルル7世の戴冠式直後にシャルル7世側に寝返ります。

コンピエーニュは当時のフランス支配地の中では最も北にあり、イングランドが占領するパリとブルゴーニュ領アミアンの中間に位置しているため、フランスの突出部となっていました。

1430年4月、イングランドとブルゴーニュの同盟軍はコンピエーニュを包囲します。戦いはフランス軍の勝利に終わりコンピエーニュの防衛に成功しますが、ここでジャンヌ・ダルクが捕えられてしまいます。

.png)

その後、ジャンヌ・ダルクは濡れ衣を着せられて宗教裁判にかけられ、翌1431年5月30日、ルーアンで火刑に処されて19歳の若さでこの世を去ります。

ジャンヌ・ダルクが活躍したのはわずか2年程度の期間ですが、ジャンヌの存在はまさにフランスの民衆の間にナショナリズムが芽生えたことの象徴でした。

中世の社会は、領主の権力が強く、「フランス人」という国民意識がありませんでした。しかし、そんな中で民衆の1人であるジャンヌ・ダルクが「フランスを救え!」と叫んだのです。これは、フランス民衆の間に「フランス人」としてのナショナリズムが芽生えたことを意味します。

1360〜70年代、シャルル5世が主導した上からのナショナリズム形成の動きは反発に合って失敗に終わりますが、それから半世紀の時が流れ、今度はフランス人としてフランスという国を思う、下からのナショナリズム形成の動きが現れてきました。その象徴が、「フランスを救え!」と叫び、自らの命を犠牲にして祖国の危機を救った、救世主ジャンヌ・ダルクだったのです!

そんな救世主ジャンヌ・ダルクの祖国フランスを思う願いは、彼女の死後に実を結びます。1431年12月6日、フランス王シャルル7世とブルゴーニュ公フィリップ3世は6年間の休戦に合意し、アルマニャック派とブルゴーニュ派の和解の動きが進みます。また、この頃から、ノルマンディー地方では、民衆によるイングランドに対する蜂起が起こるようになります。

シャルル7世の当面の目標は、「アングロ・ブールギニョン同盟」を崩壊させ、ブルゴーニュ公を味方に付けることでした。そして1435年9月21日、フランス王シャルル7世とブルゴーニュ公フィリップ3世は、「アラスの和約」が締結され、和平が成立します。

ブルゴーニュ公の目的はフランドルでの領土拡大に集中するために背後を固めるためでしたが、ブルゴーニュ公にシャルル7世こそフランス王だと認めさせたことで、シャルル7世はフランス民衆の間で広くフランス王として認められることになります。

また、イングランドに寝返っていたブルターニュとも1432年に同盟が成立し、ブルターニュ公ジャン5世は再びフランス王家に忠誠を誓います。そしてジャン5世の弟リッシュモンもフランス政界を支配していたラ・トレモイユをクーデターで追放して、フランス政界の実権を握ります。

.jpeg)

そして、リッシュモン大元帥率いるフランス軍はパリ民衆の支持のもと、1436年4月13日、パリに入ります。かつてイングランドに協力してジャンヌ・ダルクを撃退したパリが、シャルル7世を支持したのです!

最後の決戦でフランスの勝利!(1436年~1453年)

こうして1436年時点で、シャルル7世率いるフランス軍はパリを含むフランス主要部を支配下に入れますが、依然としてイングランドは大陸に大きな勢力を持っていました。ノルマンディー・アキテーヌ・カレーは未だにイングランドの支配下にあります。

-1.jpeg)

シャルル7世の次の目標は当然、ノルマンディーとアキテーヌを奪還して大陸からイングランドの勢力を追い出すことになります。この目標を達成するため、シャルル7世は国内の改革と領土奪還の2つを同時並行で進めていきます。

国内の改革は、主に財政改革と軍制改革です。具体的には、国王課税の復活と常備軍の創設でした。この改革が比較的スムーズに進んだのは、祖父シャルル5世の前例があったからです。しかし、今回は国王主導による上からの一方的な押し付けではなく、フランス人としてフランスという国を思う民衆の意思、つまり下からの意識改革を受けて進められます。

1439年10月から11月にかけてオルレアンに全国三部会が招集され、三身分の同意を得る形で、国王課税の復活と常備軍の創設が宣言されます。そして1445年2月の勅令で常備軍が実際に創設されますが、常備軍は平時には各地方に駐屯することとなり、その維持費を駐屯地の負担とします。つまり、常備軍の維持費という形で、国王課税による恒常的な財政機構が整備されたのです。さらに元々あった各領主の軍は予備役として再編成し、平民に関しては1448年4月の勅令で各教区ごとに1人の民兵を出す制度が定められ、「国民弓兵隊」と名付けられます。

国内の改革を進める一方で、ノルマンディーとアキテーヌの奪還も進めます。

1442年にはアキテーヌ地方に侵攻し、北部のアングーモワ地方と南部のダックスを制圧します。もはや軍事力でフランスに敵わないと悟ったイングランドは譲歩し、1444年にフランスとイングランドはトゥール休戦条約を結びます。この条約で、フランスはノルマンディー南方のメーヌ地方を1448年までに獲得し、さらに領土奪還を進めることに成功しました。

こうして、シャルル7世は1436年から1448年の間、国内の改革と領土奪還を進め、万全の体制でイングランドとの最後の決戦に臨みます。

-1.jpeg)

決戦の発端はブルターニュ公領でした。1442年にブルターニュ公ジャン5世が亡くなってフランソワ1世が即位すると、それまでのフランス寄り独立の方針を改め、フランス王の臣下としての立場を明確にします。

これをよく思わないイングランドは短絡的な行動に出てしまい、1449年3月24日、ブルターニュ公領の都市フジェールを占領してしまいます。シャルル7世からすれば、渡りに船です。トゥール休戦条約を破る口実ができました。臣下の領土をイングランドに奪われたからです。

早速シャルル7世は大軍をノルマンディーに進めます。1449年8月から侵攻を開始し、11月4日にはルーアンを陥落させます。これに対してイングランド軍も反撃のためシェルブールに上陸しますが、フランス軍に撃破されます。1450年8月12日にはシェルブールも陥落し、1年間かけてフランス軍によるノルマンディーの奪還が完了します。

残るはアキテーヌです。この頃にはもうイングランドの領土はボルドーとその周辺のみとなっていました。1451年になるとフランス軍はボルドーへの攻撃を開始し、6月19日に陥落させます。

.jpeg)

これで終わりかと思いきや、翌1452年10月に名将タルボット率いるイングランド軍にボルドーを奪還されてしまいます。しかし、1453年7月17日のカスティヨンの戦いでフランス軍はイングランド軍を破り、この戦いでタルボットは戦死してしまいます。

そのままフランス軍は再度ボルドーを攻撃し、1453年10月19日にボルドーが再陥落して百年戦争はフランスの勝利で終戦します。

.jpeg)

こうしてイングランドは開戦前に領有していたアキテーヌを含めて大陸の領土のほとんどを失い、残るはカレーのみとなってしまいます。地図を見ればわかるように、カレーは当時ブルゴーニュ公の支配地域に囲まれていました。ブルゴーニュ公はイングランドとの同盟を解消したとはいえ敵対してはいなかったため、フランスのカレー奪還はしばらくお預けとなります。

.jpeg)

百年戦争後のイギリスとフランス

フランス統一

フランス王の立場から見ると、百年戦争とそれ以前の数百年にわたる戦争は、フランスという国がありながらその国土が複数の支配圏に分断され、本来の統治者であるフランス王を脅かす者がいるという矛盾を、最終的に解決する過程でした。

そのフランス王を脅かす最大の勢力がイングランド王であり、百年戦争の結果としてフランスの国土から追放されます。しかし、未だにフランスの国土には、ブルゴーニュ公国やブルターニュ公国などの大きな勢力が存在しています。そうなると、それらを殲滅してフランス王が一元的にフランス全土を支配することが、フランス王の次の目標となります。

まずは、ブルゴーニュ公国です。イングランドをブリテン島に追放した今、フランスでフランス王に次ぐ勢力を持っているのはブルゴーニュ公です。ブルゴーニュ公フィリップ3世はフランドル地方での領土拡大政策を積極的に進め、1467年にフィリップ3世が亡くなるまでに、ブルゴーニュ公国の勢力圏は、フランス東部の本領に加えて、現在のベルギー・オランダ・ルクセンブルクのほぼ全域にまで拡大していました。そして1467年に即位したブルゴーニュ公シャルルは、本領とルクセンブルクの間を連結させてアルプスの麓からドーバー海峡に至る一大勢力圏を完成させようと野心を燃やします。一方のフランスも、1461年にシャルル7世が亡くなって息子のルイ11世が即位すると、フランス統一の動きはさらに加速します。

このときまでに、ブルゴーニュ公国はフランスの一諸侯から完全なる独立国家へと変貌を遂げていました。フランドルの商業地帯とブルゴーニュの農業地帯に支えられた経済力に加え、フランスの常備軍のような軍隊も持っていました。

フランスとブルゴーニュの対決は、もはや内戦ではなく、フランスという国とブルゴーニュという全く別の国の戦争となります。百年戦争の後半がイングランド対フランスという国対国の戦いとなったのと同じです。

ブルゴーニュ公シャルルは1467年からスイス連邦やロレーヌ公など多くを敵に回して領土拡大を目指しますが、1477年のナンシー包囲戦でロレーヌ公軍に敗れて戦死します。

これを好機と見たのがフランス王ルイ11世です。すぐにブルゴーニュに侵攻し、フランス東部のブルゴーニュ地方とフランドルに攻め込みます。

ブルゴーニュ公軍はフランス軍に対してなすすべなく、戦死したシャルルの娘マリーが神聖ローマ皇帝マクシミリアンと結婚することで、フランドルだけは神聖ローマ帝国に守られて、フランスに征服されることを免れます。

こうして、フランス王ルイ11世はフランス東部のブルゴーニュ公領を征服してブルゴーニュ公国を崩壊させることに成功します。もはやフランス王には敵はおらず、残るアンジュー公やブルターニュ公の支配地は、相続や結婚によりフランス王が獲得します。

最後にブルターニュ公の支配地を獲得したのは、1491年、ルイ11世の後のシャルル8世の時でした。ようやく、フランス王は天下統一を成し遂げ、フランス全土を一元的に支配することになるのです。中央集権国家フランスの誕生です。

薔薇戦争

フランスとの戦争に敗れて大陸の領土を失ったイングランドでは、国王ヘンリー6世をはじめとする王家の和平派に対して、敗戦責任を追求する動きが現れます。この反国王勢力は民衆の不満を追い風に勢力を拡大しますが、この勢力のリーダーはヨーク公リチャードでした。

国王を支持する勢力がランカスター派、反国王の勢力がヨーク派であり、1455年5月のセント・オールバーンズの戦いで遂に武力闘争に発展します。ランカスター派が赤薔薇を、ヨーク派が白薔薇を紋章に用いたことから、「薔薇戦争」と名付けられます。

この闘争は王位を巡る争いに変わり、まさに元祖長浜ラーメン戦争のように、どっちが正統な王だとかいうくだらない理由で親戚同士で争って大量の血が流れます。しかし、その血みどろの争いの副産物として、イングランドの有力な諸侯がほとんどいなくなってしまいます。有力諸侯同士で殺し合う内乱を続けた結果、王に対抗できる諸侯がいなくなり、結果として国王の権力が高まりました。

最終的には、ランカスター派のリッチモンド伯ヘンリー・テューダーが1485年8月22日にイングランド王に即位してヘンリー7世となります。この頃には、国王に対抗できる有力諸侯はいなくなってしまいます。

フランスのように意図的に諸侯を掃討したわけではありませんが、これでイングランドも国王が一元的に全土を支配するシステムが完成し、中央集権国家となります。

百年戦争の真相と歴史上の位置付け

百年戦争は、百年の戦争ではなく、始まった当初はイギリスとフランスの戦争でもありませんでした。その実態はフランス人同士の内戦であり、数百年にわたる対立と抗争の延長線でした。また、当時の中世の社会では国の感覚が希薄で、諸侯や領主の支配が優先していたため、そもそもイギリス対フランスの戦争など起こり得ませんでした。

しかし、百年戦争が終わった時点では、イングランドとフランスはそれぞれ国王が一元的に支配する中央集権国家となっており、イングランド対フランスという国同士の戦いとなっていました。

つまり、百年戦争とは、諸侯や領主の権力が強い、封建制・荘園制を土台とした中世の社会を終わらせ、国王の権力が強く中央集権的な近世の社会をもたらした出来事だったのです。

さらに、百年戦争の途中から、人々がイングランド人・フランス人としてのアイデンティティを持ち始めます。イングランドでは国王も英語を話し始め、フランスでは農民の少女が「フランスを救え!」と叫んだのです。もはやイングランド人はフランス人ではなくなり、フランスから完全に切り離された別のもの、外国となりました。

また、この百年戦争がもたらしたもう1つの劇的な出来事は、主権国家の誕生です。中世の西ヨーロッパでは教皇が絶対的な権力を持ち、国王も諸侯も教皇に従属し、自己決定権が少なかったのです。ところが、14世紀に入ると教皇の権力が低下し始め、権力の空白が生まれます。そこで台頭したのがイングランド王とフランス王であり、国王が絶対的な権力を持つ主権国家の先駆けとなったのです。

百年戦争は中世を終わらせて近世への移行を促し、主権国家体制を作り上げた、歴史的な分岐点だったのです!

百年戦争年表

| 1337年 | 百年戦争開始! |

| 1338〜1340年 | フランドルの戦いでイングランド辛勝 |

| 1341〜1343年 | ブルターニュ継承戦争でイングランドが駐屯地を獲得 |

| 1346年 | クレシーの戦いでイングランド大勝利 |

| 1356年 | ポワティエの戦いでイングランド大勝利 |

| 1360年 | ブレティニー・カレー条約でイングランド有利の和平を締結 |

| 1361〜1375年 | シャルル5世によるフランスの逆転勝利で休戦 |

| 1415年 | アザンクールの戦いでイングランド大勝利 |

| 1420年 | トロワ条約によりイングランドとブルゴーニュの同盟 |

| 1429年 | オルレアンの戦いでジャンヌ・ダルク率いるフランス軍が大勝利 |

| 1435年 | アラスの和約でフランスとブルゴーニュの和平成立 |

| 1453年 | フランス軍がボルドーを陥落させて百年戦争終結! |