こんにちは!歴史ワールド管理人のふみこです!

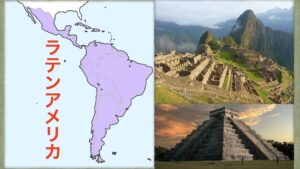

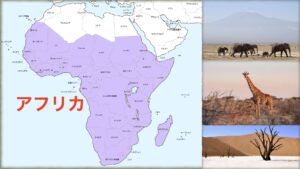

今回は、世界史の地域区分の1つ、「西アジア」について解説します。ヨーロッパ、アジア、アフリカの境界に位置し、アジアの最西端にも位置する地域です。

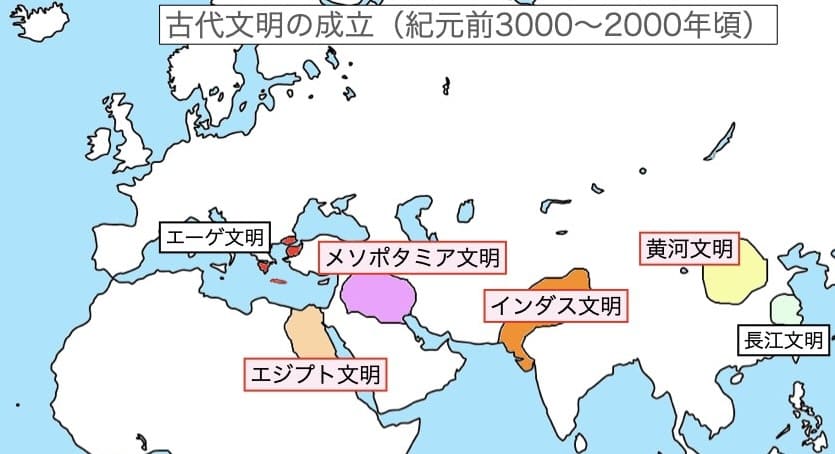

世界史には主役となる地域が3つあります。「西ヨーロッパ」「西アジア」「東アジア」です。「西アジア」には古代四大文明のうち2つ「メソポタミア文明」「エジプト文明」があり、古代中期までは世界の中心でした。

「オリエント」「中東」という呼び方もあり、こちらのほうが一般的です。厳密にはこれらの地域はやや範囲が異なるのですが、同じようなものだと思っていただいて大丈夫です。

では、西アジア(中東・オリエント)はどこからどこまでで、どういう地形で、どんな気候で、どんな宗教を信じる人が多く、どんな人種や言語で構成されているのでしょうか。そして、どんな歴史を辿ってきたのでしょうか。

この記事では、「西アジア」の範囲、地理、気候、宗教、人種、言語、歴史について徹底的に解説します。

西アジア(中東・オリエント)の範囲

上の図の紫色の範囲が「西アジア」です。一般的に「中東」と呼ばれるイスラエル・イラク・イラン・シリア・トルコ・サウジアラビアに加え、エジプトなどの北アフリカまで含みます。北アフリカは地理的にはアフリカに属しますが、歴史的に西アジアと関係が深いため、世界史では北アフリカは西アジアに含めて考えます。

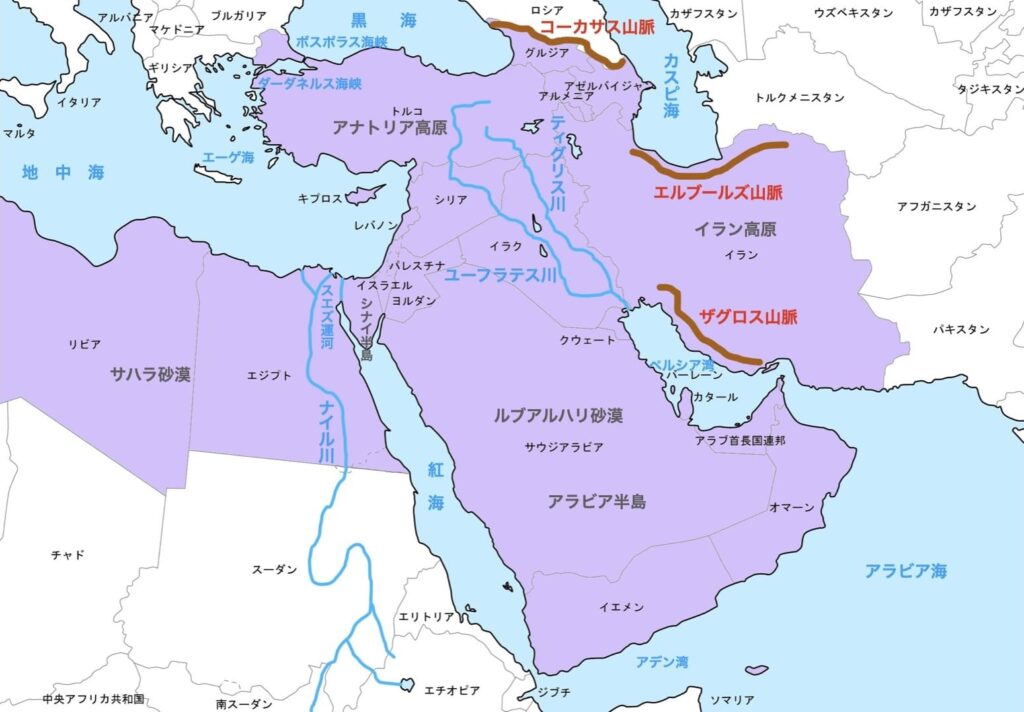

西アジア(中東・オリエント)の地理

西アジアは砂漠と草原が多く、高原も多いです。乾燥した気候のため農耕・牧畜が可能な地域は限られ、ティグリス川、ユーフラテス川、ナイル川といった巨大な河川の周りに文明が発展してきました。アナトリアはバルカン半島と陸続きではなく、ボスポラス海峡とダーダネルス海峡によって隔てられています。ここはヨーロッパとアジアの境界とされています。コーカサス山脈は標高5000mを超える山が集まり、こちらもヨーロッパとアジアの境界とされています。

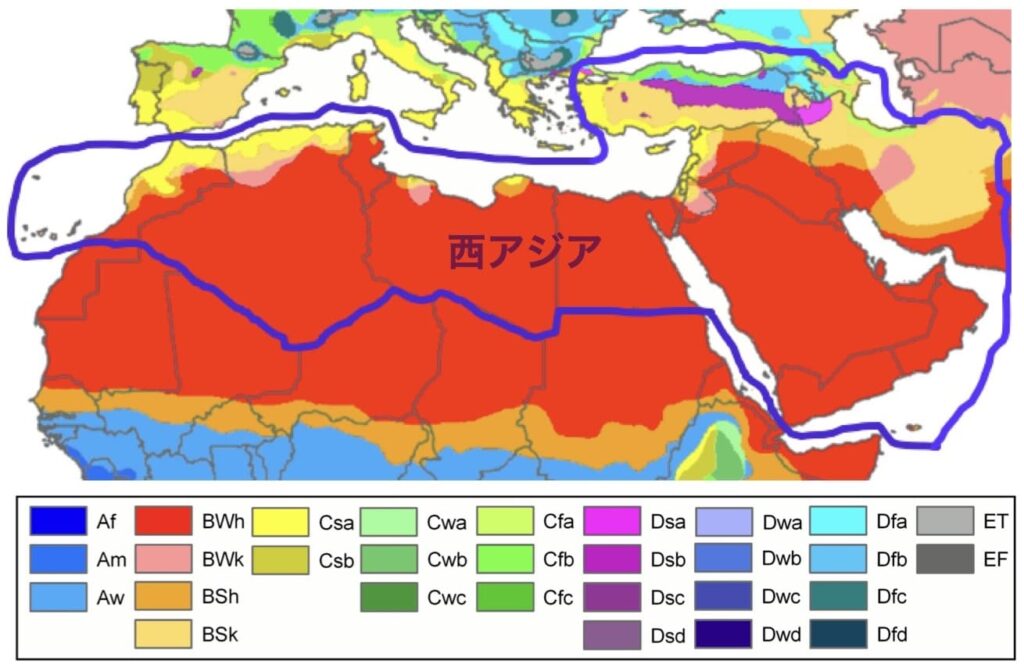

西アジア(中東・オリエント)の気候

西アジアの大部分は乾燥帯に属しています。特に多いのが砂漠気候(BWh、BWk)で、次に多いのがステップ気候(BSh、BSk)です。アナトリア西部、シリア西部、パレスチナなどの地中海沿岸は地中海性気候(Csa)に属します。アナトリア北部の黒海沿岸、イラン北部のカスピ海沿岸は温暖湿潤気候(Cfa)に属します。コーカサス地方の内陸部やアナトリアの内陸部は亜寒帯(Dsc、Dfa、Dfb)に属します。

西アジア(中東・オリエント)の宗教

西アジアはイスラム教徒が多い地域です。その中でもスンナ派が多く、ほとんどの地域はイスラム教スンナ派です。イランとアゼルバイジャンはシーア派が多いです。グルジアとアルメニアはキリスト教の正教徒が多く、イスラエルはユダヤ教徒が大半を占めています。

西アジア(中東・オリエント)の人種・言語

「人種」とは、遺伝的・身体的特徴をもとにした人類の集団です。西アジアは全域がコーカソイド(白人)が多い地域となっています。「語族」とは、同じ語源から分化したと想定される言語群です。「語派」とは、語族をさらに細分化したものです。西アジアの半分以上はアフロ・アジア語族のセム語派で、トルコとアゼルバイジャンはアルタイ諸語、イランはインド=ヨーロッパ語族のインド=イラン語派のペルシア語です。グルジアとアルメニアはカフカス諸語です。似たような概念に「民族」があります。民族とは、文化的特徴を共有する人間集団です。アラブ人、イスラエル人、イラン人などです。

西アジア(中東・オリエント)の歴史

古代

歴史時代の始まった紀元前3500年頃から、世界の各地域では、気候や地理などの自然環境に適応しながら人々が農耕・牧畜と定住生活を始め、メソポタミア・エジプト・インダス・中国の四大文明をはじめとする古代文明を作っていきます。西アジアにはメソポタミア文明とエジプト文明の2つがあり、西アジアは古代文明の中心地でした。

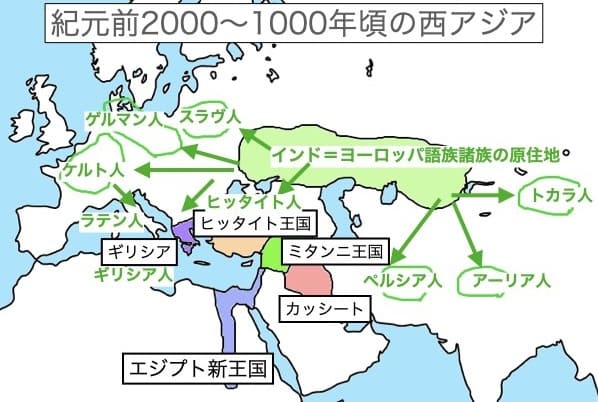

紀元前2000年頃からインド=ヨーロッパ語族諸族はユーラシア大陸各地に離散していきますが、西アジアに入ったのはペルシア人(イラン人)でした。

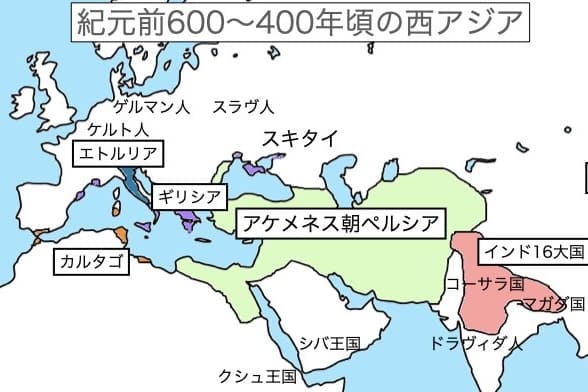

紀元前550年にペルシア人(イラン人)はアケメネス朝ペルシアを建国します。アケメネス朝はリディア・新バビロニア・エジプトを征服して紀元前522年にオリエントを統一、さらに北西インドまで征服し、エーゲ海からインダス川までに至る大帝国を築きます。アケメネス朝は服属した異民族には寛容だったため、約200年近くも安定してオリエントを支配します。

世界の各地域に成立した古代文明は、変容しながら発展し、やがて規模を拡大していきます。発展し規模を拡大した古代文明の中から、やがてユーラシア大陸の東西に巨大帝国が生まれ、古代の黄金期を迎えます。西の帝国はローマです。イタリア半島の都市国家として紀元前500年頃から独立したラテン人の国ローマは、強大な軍事力によって紀元前30年頃に地中海世界を政治的に統一し、「ローマの平和(パクス=ロマーナ)」と呼ばれる繁栄をもたらします。

パレスチナ地域に西暦30年頃に生まれたキリスト教は、初めローマ帝国に迫害されますが、やがて公認されてローマ帝国の国教となり、キリスト教はその後のヨーロッパ思想の源流となります。西暦0年はイエス・キリストの生まれた年とされています。

オリエントでは遊牧系イラン人が建てたパルティアがローマ帝国と激しく争います。この頃のローマ帝国の勢いは凄まじく、一時的にパルティアの首都クテシフォンを含むメソポタミアの大部分を占領します。

395年にローマ帝国が東西に分裂すると、東ローマ帝国はゲルマン人の侵入も少なく経済的にも軍事的にも強力だったため、1453年まで存続します。イラン高原には農耕系イラン人のササン朝ペルシアが建国され、東ローマ帝国と激しく争います。

中世

アラビア半島のメッカに生まれたムハンマドは、新たな宗教であるイスラームを広め、630年にアラビア半島を統一します。ムハンマドは632年に死去しますが、イスラーム教徒はどんどん増えて勢力を拡大し、651年にはササン朝ペルシアを滅ぼし、ビザンツ帝国からシリア・パレスチナ・北アフリカを奪って大帝国を築きます。ムハンマドの跡を継いだイスラームの指導者はカリフと呼ばれます。661年にウマイヤ朝となったイスラーム帝国はさらに征服活動を続け、7世紀の間に北アフリカ西端のモロッコや中央アジア、インダス川流域の西北インドにまで勢力を拡大します。

ウマイヤ朝の後を継いだアッバース朝が弱体化するとイスラム世界は群雄割拠となります。11世紀前半になると中央アジアでトルコ人が建てたセルジューク朝が有力になります。しかしキリスト教世界が11世紀末から十字軍を結成し、エルサレム奪還を目指し攻めてきます。セルジューク朝は内部抗争に明け暮れており、十字軍に対して一致して反撃できず、1157年には分裂してしまいます。一方、エジプトではファーティマ朝の宰相サラディンがアイユーブ朝を建て、十字軍に反撃して聖地イェルサレムを奪還します。セルジューク朝の分裂によってイスラーム世界は多極化が進みます。

モンゴル帝国のフラグによってアッバース朝が滅ぼされ、中央アジアからメソポタミアはモンゴルの支配下に入りますが、フラグが建国したイル=ハン国の第7代ガザン=ハンが1295年にイスラームに改宗し、イル=ハン国もイスラーム国家となります。エジプトでは1250年にアイユーブ朝に代わってマムルーク朝が成立します。マムルーク朝はイル=ハン国を破り、十字軍も破ってシリア・パレスチナを支配します。

近世

1452年にビザンツ帝国を滅ぼしたオスマン帝国が急速に勢力を拡大します。オスマン帝国は1512年に即位したセリム1世が1517年にエジプトのマムルーク朝を征服し、メッカ・メディナの保護権を獲得してスンナ派イスラームの盟主となります。続いて1520年に即位したスレイマン1世が1529年に第1次ウィーン包囲で神聖ローマ帝国の首都に迫ってハンガリーの南半分を獲得してバルカン半島の征服を完了させ、1538年のプレヴェザの海戦でスペイン・教皇を破って全盛期を迎えます。しかし、1571年にレパントの海戦でスペインに敗れてからは、徐々に衰退していきます。

1501年にイランに建国されたサファヴィー朝はシーア派の国で、スンナ派のオスマン帝国・ムガル帝国と対立します。16世紀末のアッバース1世のもとで全盛期を迎え、中国・ヨーロッパを結ぶ交易によって発展します。

近代

-1024x514.jpeg)

19世紀に入るとオスマン帝国はロシアの南下政策の圧力を受けます。1853年にクリミア戦争が起こりますが、英仏の介入によって勝利します。エジプトは外国資本への依存が深まり、1869年にスエズ運河を開通させるもイギリスに売却してしまいます。

オスマン帝国ではアブデュル=ハミト2世の専制政治への反発から1908年に青年トルコ革命が起こり、トルコ民族主義と立憲政治を掲げる青年トルコ政権が誕生します。イランのカージャール朝では1905年に立憲革命が起こります。イランは北部がロシア、南東部がイギリスと、勢力圏が分けられ半植民地化されます。

オスマン帝国は第一次世界大戦で中央同盟国側に加わりますが、敗北して帝国は解体してしまいます。イスタンブールとアナトリア以外の全ての領土を失います。大戦後、西アジアでは独立運動が盛んになります。敗戦国オスマン帝国では近代化改革が行われ、ムスタファ=ケマルが1923年にトルコ共和国を建国します。エジプトは1922年にイギリスから独立し、イランでは1925年にパフラヴィー朝が成立し、独立を回復します。

現代

-1024x513.jpeg)

ユダヤ人は2世紀前半のディアスポラ以降、世界各地に離散し、長い期間迫害されてきましたが、第二次世界大戦中のホロコーストの結果、ユダヤ人に同情が集まり、古代にユダヤ人国家のあったパレスチナの地にユダヤ人国家を建設することになります。ユダヤ人とはヘブライ人のことです。1947年の国連によるパレスチナ分割決議の結果、パレスチナはユダヤ人居住区とアラブ人居住区に分断され、ユダヤ人居住区に1948年、イスラエルが建国されます。しかし、7世紀以降、長い間このパレスチナの地はアラブ人が住んでおり、アラブ人たちはイスラエルの建国に反対します。その結果、周辺のアラブ諸国はイスラエルに侵攻し、1948〜1949年、第1次中東戦争が起こります。戦争はイスラエルの勝利に終わり、イスラエルは領土を増やしてパレスチナの大半を占領しますが、イスラエルとアラブ諸国の対立はいっそう激しくなります。

1956年、エジプトのナセル大統領がスエズ運河国有化を宣言したところ、反発したイギリス・フランス・イスラエルがエジプトに侵攻し、第2次中東戦争が勃発します。英仏イスラエルは軍事的には勝利しますが、国際社会の非難を浴びて撤退します。スエズ運河はエジプトのものとなります。1960年には産油国でOPEC(石油輸出国機構)が結成されます。

イスラエルとアラブ諸国の対立は続き、1967年には第3次中東戦争が勃発します。イスラエルがエジプト・シリア・ヨルダンに奇襲攻撃を仕掛け、わずか6日間でイスラエルの圧勝に終わります。イスラエルはエルサレムを完全に支配し、さらにシナイ半島・ガザ地区・ゴラン高原を占領、イスラエルの領土は大きく拡大し軍事大国化します。

1973年、エジプトとシリアはイスラエルを奇襲攻撃して第4次中東戦争が勃発します。緒戦はアラブ側が勝利しますが、やがてイスラエル軍が反撃し、ほぼ引き分けの状態で停戦します。また、アラブの産油国組織であるOAPECがイスラエル支援国に対する制裁として原油価格を引き上げ、イスラエルを支援する欧米・日本では石油危機が引き起こされて経済的打撃を受けます。その後、イスラエルとエジプトは和解し、1978年に和平が成立します。これでエジプト・イスラエルの対立は終わり、中東問題の焦点はパレスチナ解放機構(PLO)によるイスラエルに対するゲリラ戦へと移行します。

1979年にイラン革命が起きてイランがシーア派に支配されると、イラクのフセイン大統領はアメリカと周辺のアラブ諸国の支援のもと、イランに攻め込んでイラン・イラク戦争が勃発します。前半はイラク軍が優勢でしたが後半はイラン軍が巻き返し、結局引き分けで1988年に停戦します。このときアメリカはイラクのフセイン政権に大規模な支援を行ったため、イラク軍は大幅に強化され、フセイン大統領の独裁が強まります。調子に乗ったフセインは1990年に隣国クウェートに侵攻し、石油資源を狙います。

1990年にイラクがクウェートに侵攻すると、アメリカと国連は武力制裁を決定し、多国籍軍が編成されて1991年にイラクを攻撃し湾岸戦争が勃発します。するとイラクは国連決議を受け入れ、クウェートから撤退し、湾岸戦争は終結します。フセイン政権は存続しますが、イラクには多国籍軍の監視と厳しい経済制裁がなされます。

2001年にイスラーム過激派組織アルカイダによってアメリカ同時多発テロ事件が発生し、多数の犠牲者が出ます。アメリカは対テロ戦争の開始を宣言し、同年アフガニスタンを攻撃します。2003年にはイラクを攻撃してイラク戦争が勃発し、アメリカはフセイン政権を打倒します。しかし、テロとの戦いは終わらず、その後も断続的に続いていきます。2004年にはスペイン列車爆破事件、2005年にはロンドン同時爆破事件が起こるなど、世界中でテロが発生します。

2011年にアラブ諸国でアラブの春と呼ばれる民主化・自由を求める運動が起こります。エジプト・リビア・イエメンなどで独裁政権が倒されますが、かえって民族対立や宗教対立が激化し、特にシリアでは激しい内戦が起こります。そんな中、シリアで2013年頃からイスラム国(IS)というイスラーム過激派組織が急速に勢力を拡大し、イラクにも侵入します。アメリカ軍の軍事介入などによってイスラム国の勢力は衰え、2017年には解体します。しかし、シリア内戦はその後も長引いています。