こんにちは!歴史ワールド管理人のふみこです!

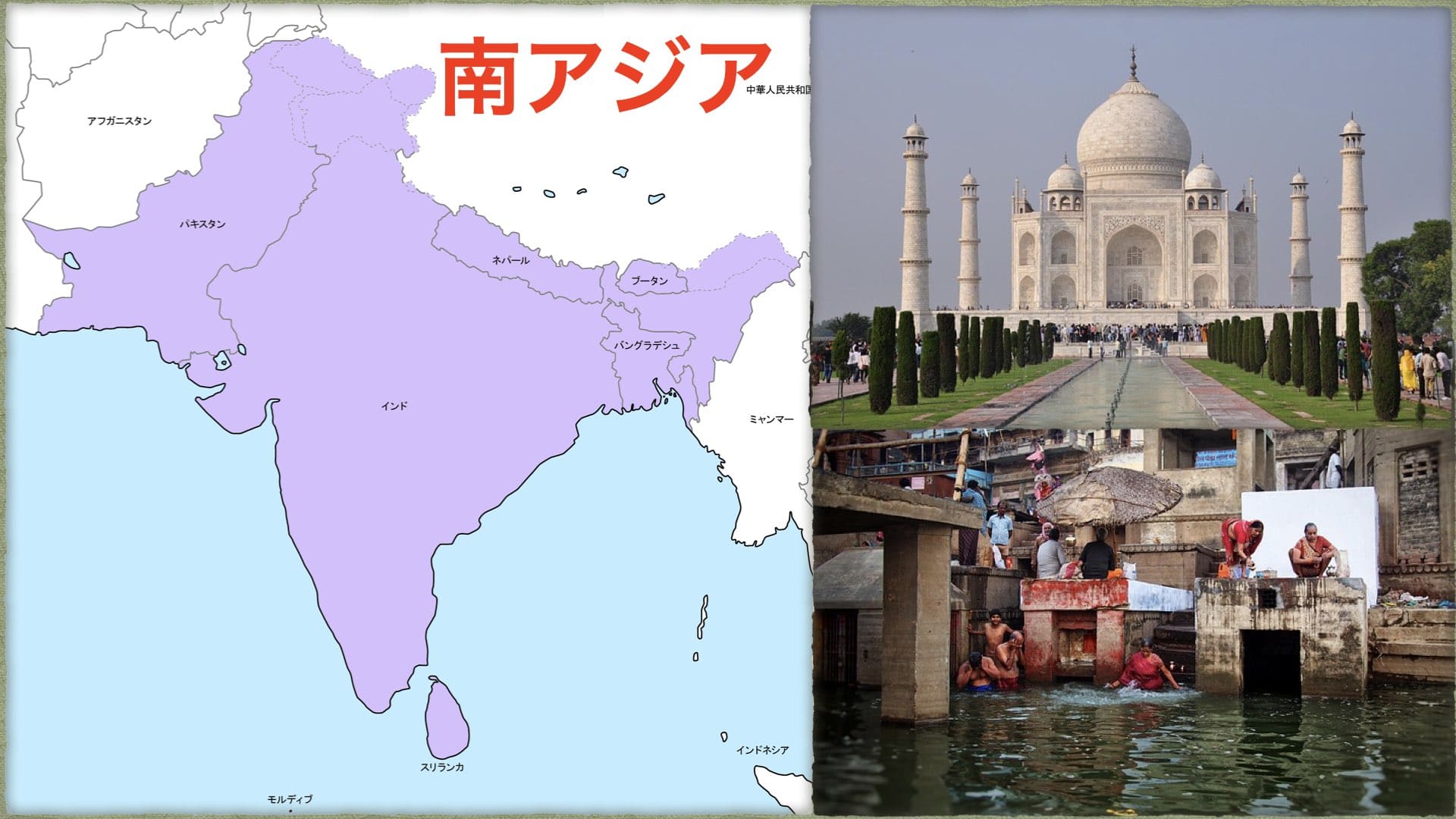

今回は、世界史の地域区分の1つ、「南アジア」について解説します。アジア南部に位置する地域で、ほぼ全域が「インド」です。「南アジア≒インド」と考えましょう。

古代四大文明のうちの1つ「インダス文明」があります。古代史では準主役のような扱いですが、中世以降は分裂状態が多く、混沌としていました。そして近代になるとイギリスの植民地として虐げられます。しかし、現代ではほぼ全域が統一され、世界最大の人口を擁する大国となっています。

では、南アジアはどこからどこまでで、どういう地形で、どんな気候で、どんな宗教を信じる人が多く、どんな人種や言語で構成されているのでしょうか。そして、どんな歴史を辿ってきたのでしょうか。

この記事では、「南アジア」の範囲、地理、気候、宗教、人種、言語、歴史について徹底的に解説します。

南アジアの範囲

-1021x1024.png)

上の図の紫色の範囲が「南アジア」です。アフガニスタンは南アジアに含めることもありますが、歴史的に中央アジア諸国と関係が深いため、世界史ではアフガニスタンは中央アジアに含めて考えます。

南アジアの地理

南アジアは平原、砂漠、高原、山脈と、満遍なく多くの地形が分布しています。北部は砂漠と平原が多く、南部は高原です。北と東を山脈に、南を海に囲まれており、「インド半島」「インド亜大陸」とも呼ばれます。しかし、西側が平地でインダス川しか遮るものがなく、外敵の侵入が多い土地です。インダス川の巨大河川の周りに文明が発展してきました。

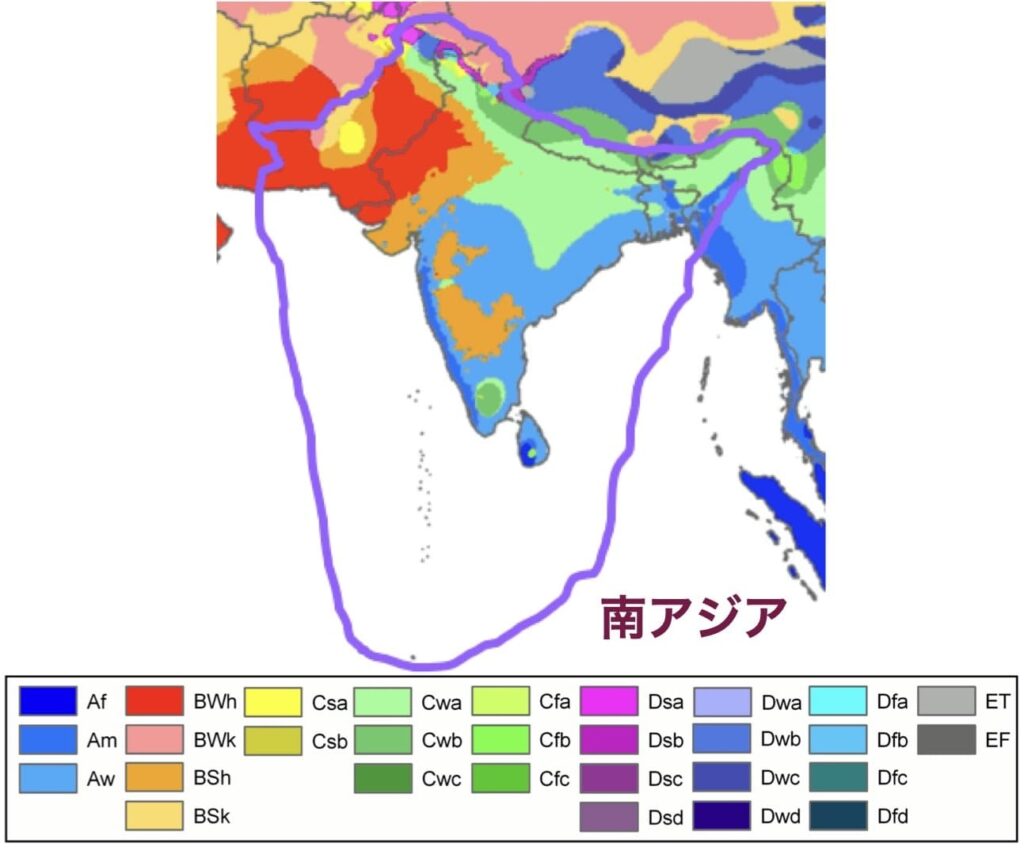

南アジアの気候

南アジアの中部と東部は温帯冬季少雨気候(Cwa、Cwb)に属しています。南部はサバナ気候(Aw)に属し、西部は砂漠気候(BWh)とステップ気候(BSh)に属します。中部・東部の温帯冬季少雨気候と南部のサバナ気候に共通するのが、季節風(モンスーン)の影響により、夏は暑季・雨季、冬は乾季となることです。雨季は日本の梅雨のように一日中降り続けるのではなく、急なスコールで短時間に大量の降水があるのが特徴です。北部のカシミール地方の高地は砂漠気候(BWk)と冷帯(Dsa、Dsb、Dwb)に属し、一年中寒冷な気候が特徴です。

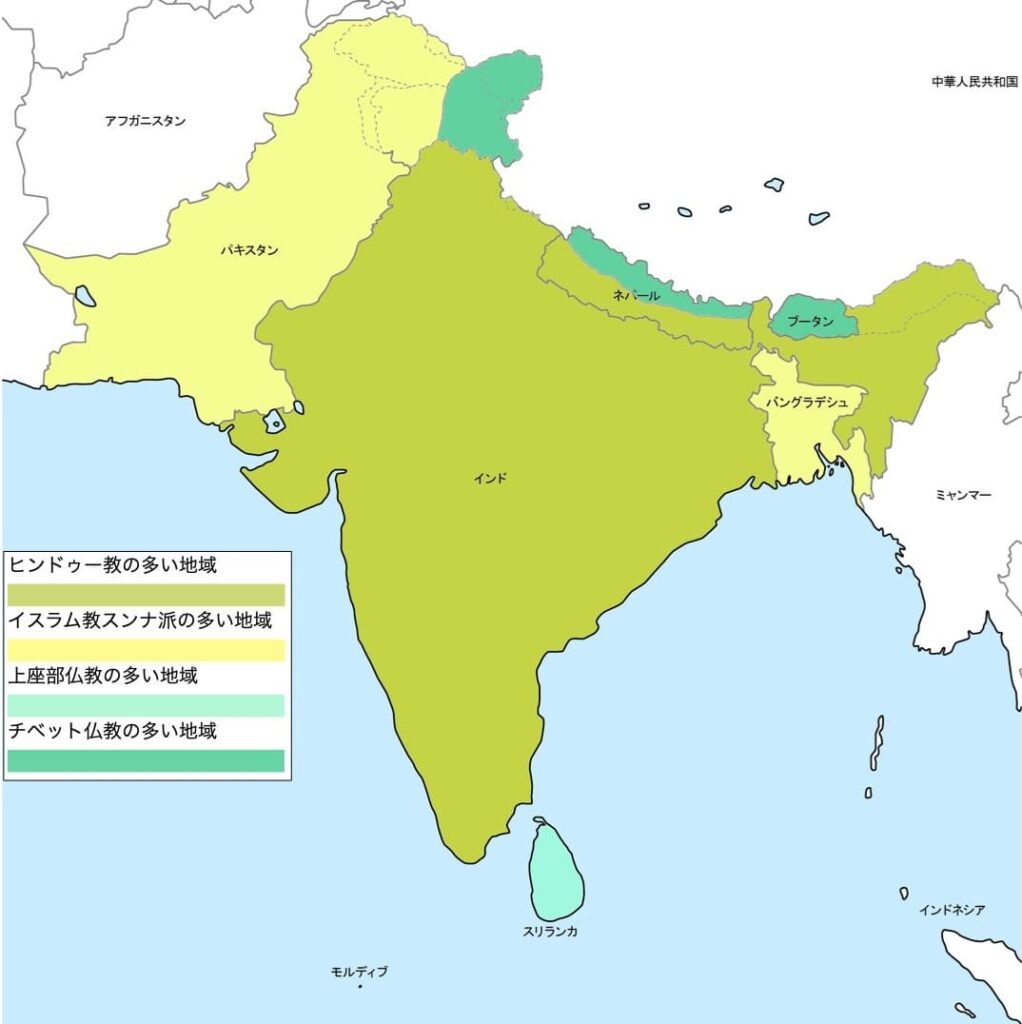

南アジアの宗教

南アジアの大部分を占めるインドとネパールはヒンドゥー教徒が多い地域です。パキスタンとバングラデシュはイスラム教スンナ派が多い地域です。スリランカは上座部仏教が多く、ブータンはチベット仏教が多い地域です。

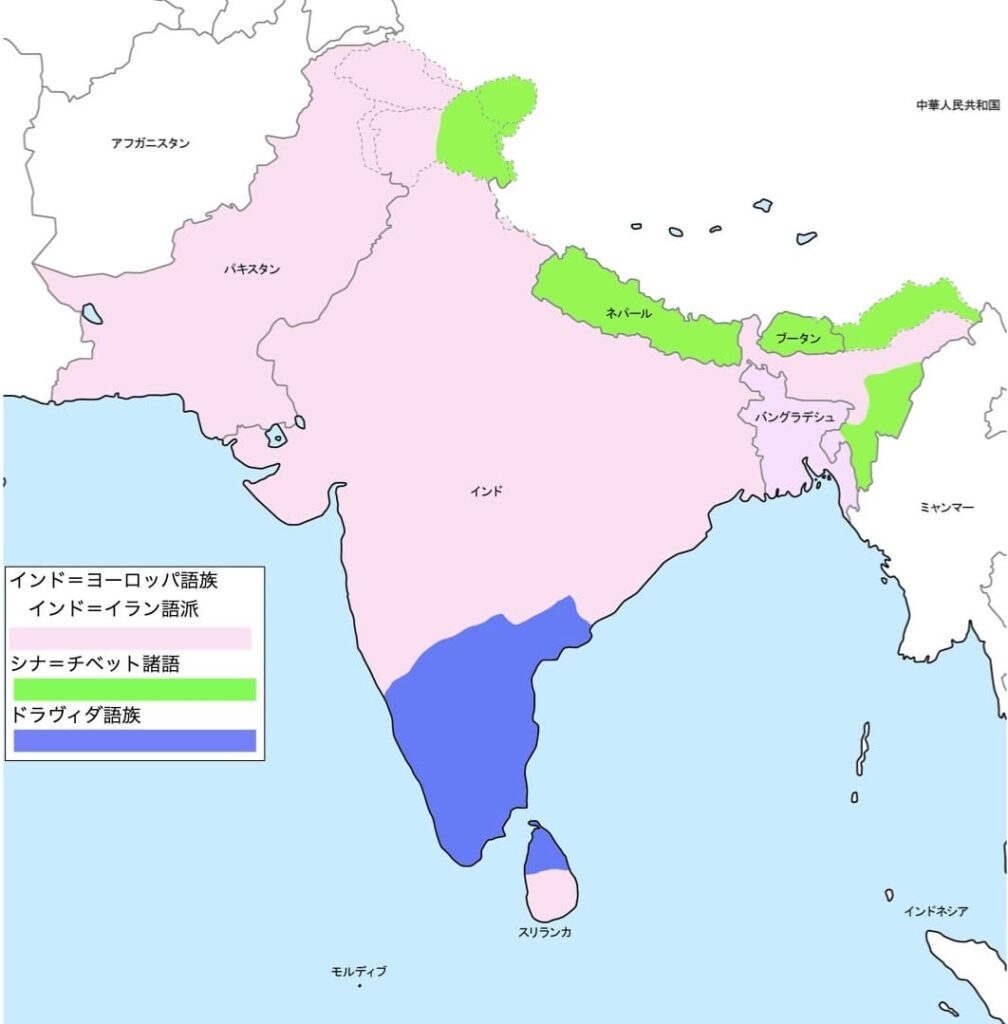

南アジアの人種・言語

「人種」とは、遺伝的・身体的特徴をもとにした人類の集団です。南アジアは大半がコーカソイド(白人)が多い地域となっています。南部はコーカソイドとオーストラロイドの混血が多いです。「語族」とは、同じ語源から分化したと想定される言語群です。南アジアは大半がインド=ヨーロッパ語族であり、南部にドラヴィダ語族、ネパールやブータンにシナ=チベット語族がいます。上の図の「語派」とは、語族をさらに細分化したものです。インド=ヨーロッパ語族は、ゲルマン語派・ラテン語派・スラヴ語派・ケルト語派・ギリシア語派などに細分化されます。南アジアは大半がインド=イラン語派です。似たような概念に「民族」があります。民族とは、文化的特徴を共有する人間集団です。インド人、パキスタン人などです。

南アジアの歴史

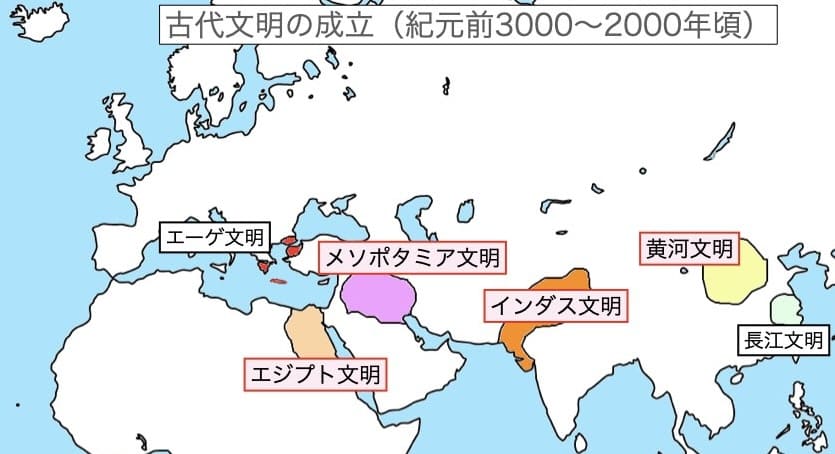

古代

歴史時代の始まった紀元前3500年頃から、世界の各地域では、気候や地理などの自然環境に適応しながら人々が農耕・牧畜と定住生活を始め、メソポタミア・エジプト・インダス・中国の四大文明をはじめとする古代文明を作っていきます。南アジアにはインダス文明がありました。

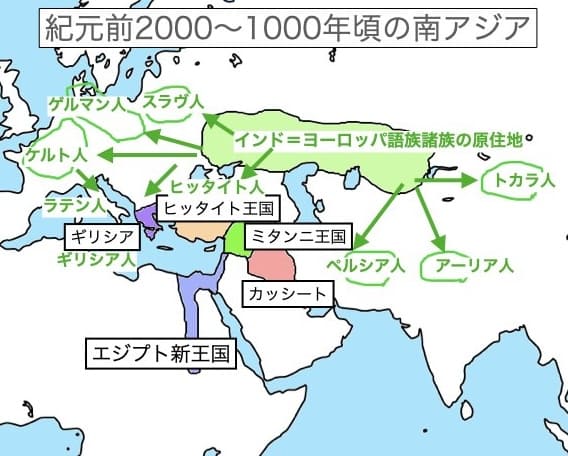

紀元前2000年頃からインド=ヨーロッパ語族諸族はユーラシア大陸各地に離散していきますが、南アジアに入ったのはアーリア人でした。

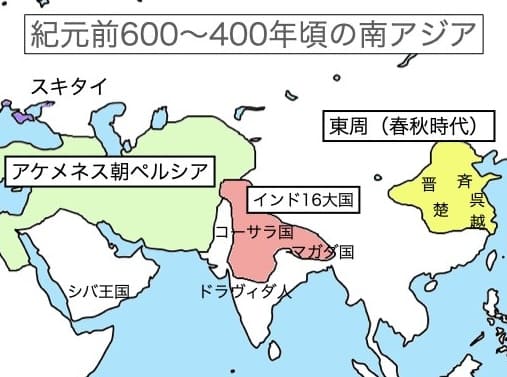

アーリア人は紀元前6世紀頃から都市国家をいくつも作り、その中からコーサラ国、ついでマガダ国が有力となります。そしてこの頃、ガウタマ=シッダールタが説いた仏教とヴァルダマーナが説いたジャイナ教の2つの宗教が生まれます。

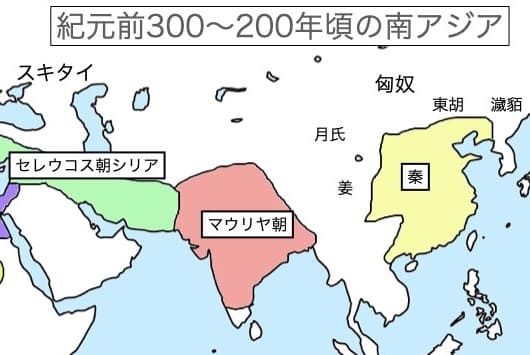

紀元前4世紀後半になると、チャンドラグプタ王が建てたマウリヤ朝がマガダ国を倒し、インダス川流域や南方のデカン地方も征服し、インドの大部分を支配下に置きます。

インド西北部ではクシャーナ朝が2世紀のカニシカ王の時代に最盛期を迎え、中央アジアのシルクロードの要衝を抑えて陸上交易で繁栄します。南部デカン高原のサータヴァーハナ朝は、ローマや東南アジア、中国との海上交易で繁栄します。

318年にチャンドラグプタ1世がグプタ朝を建国し、やがて北インド全域を支配する大国に成長します。このグプタ朝のもとでインド土着の宗教としてヒンドゥー教が確立しました。

中世

606年にヴァルダナ朝が成立して北インドの大半を支配します。この頃、西遊記で有名な唐の僧、玄奘がインドを訪れます。しかし、647年から王国は急速に分裂して衰退し、しばらくインドはラージプート時代という分裂した時代となります。

北インドでは1206年にイスラーム政権の奴隷王朝が成立し、しばらくイスラームの王朝が続きます。これをデリー=スルタン朝と呼びます。南インドではチョーラ朝が滅亡します。

近世

1510年にポルトガルがゴアを獲得し、ヨーロッパ勢力のインド進出が始まる中、1526年にイスラーム国家のムガル帝国が建国されます。ムガル帝国は1556年に即位した第3代アクバルが北インドを統一し、ジズヤ(人頭税)を廃止してヒンドゥー教徒やシク教徒への融和政策を取ります。1628年に即位したシャー=ジャハーンはタージ=マハルを造営します。この頃、イスラームとヒンドゥーが融合したインド=イスラーム文化が最盛期を迎えます。1658年に即位したアウラングゼーブ帝はデカン高原を征服してインドの大半を統一しますが、異教徒を弾圧したため諸勢力の離反を招き、ムガル帝国は衰退していきます。1674年にはヒンドゥー教徒が反乱してマラーター同盟が成立し、ムガル帝国は縮小し始めます。外国勢力のインド進出も進み、イングランドとフランスも南インド・東インドに拠点を作ります。

1757年のプラッシーの戦いに勝利したイギリスがベンガル地方を植民地化し、さらに1767〜1799年のマイソール戦争でインド南部を獲得、1779年にはマラーター戦争を起こして中部インドにも攻め込みます。こうして、インドは徐々にイギリスに支配されていきます。

近代

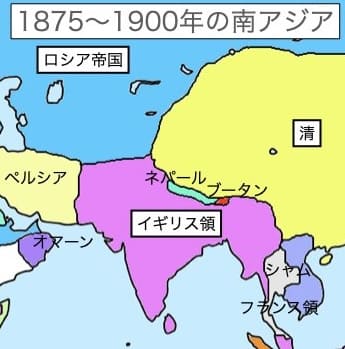

1845〜1849年のシク戦争でイギリスが勝利し、北西部もイギリスが植民地化します。同時期にイギリス東インド会社は商業活動を停止し、インド統治機関となります。こうしてイギリスはインドの大部分を植民地化することに成功します。

そんな中、イギリスの支配に不満を持ったインド人が北インド全域で大反乱を起こし、1857年にインド大反乱が起こります。しかし反乱はイギリスに鎮圧され、1858年にムガル帝国滅亡、イギリスは東インド会社を解散させ直接統治を始めます。

イギリスは1877年にイギリス領インド帝国を成立させ、さらに1880年にアフガニスタン、1886年にビルマを併合します。

現代

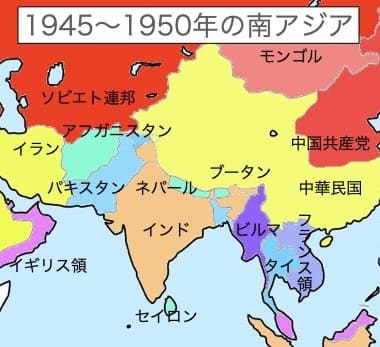

2度の世界大戦で疲弊したイギリスにはもはや広大な植民地を維持する力はなく、1947年にインドを手放すことを決めます。しかし、インド内部でヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の対立が深まり、1947年、ヒンドゥー教国家のインドとイスラーム教国家のパキスタンとで分離独立します。セイロン島も分離独立します。

東パキスタンでの分離独立運動が盛んになり、1971年にバングラデシュとして独立します。

しかし、1947年以降のインド(南アジア)は、大部分を1つのインド人統一国家が支配しているという、4世紀のグプタ朝以来の統一を達成することに成功しました。そして2023年には世界一の人口を持つ国となり、急激な経済成長を遂げて世界の大国となっています。