こんにちは!歴史ワールド管理人のふみこです!

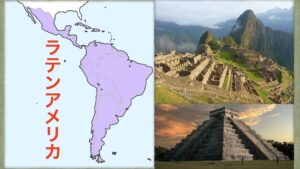

今回は、世界史の地域区分の1つ、「東アジア」について解説します。ユーラシア大陸東端に位置し、アジアの東部にある地域です。

世界史には主役となる地域が3つあります。「西ヨーロッパ」「西アジア」「東アジア」です。「東アジア」には古代四大文明のうちの1つ「中国文明(黄河文明)」があります。日本・中国といった現在の主要国があり、古代からずっと世界史を動かしてきた地域といえます。「極東」という呼び方もありますが、こちらは東アジアに加えてシベリア東部も含みます。

では、東アジアはどこからどこまでで、どういう地形で、どんな気候で、どんな宗教を信じる人が多く、どんな人種や言語で構成されているのでしょうか。そして、どんな歴史を辿ってきたのでしょうか。

この記事では、「東アジア」の範囲、地理、気候、宗教、人種、言語、歴史について徹底的に解説します。

東アジアの範囲

-1024x597.png)

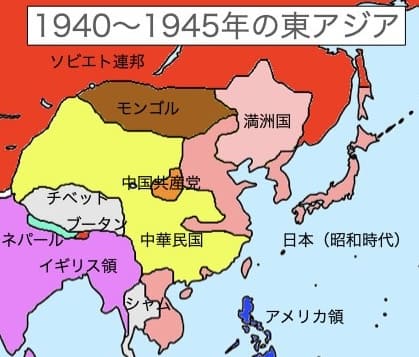

上の図の紫色の範囲が「東アジア」です。一般的に東アジア諸国と呼ばれる日本・中国・台湾・韓国・北朝鮮・モンゴルが含まれます。

東アジアの地理

東アジアは平原、砂漠、高原、山脈と、満遍なく多くの地形が分布しています。中国西部とモンゴルは砂漠と高原が多いです。四川地域は盆地と山、長江以南は山が多く分布します。長江以北は平原が多いです。四川地域は険しい山が多く外敵の侵入を防ぎやすいですが、華北は平原が多いので外敵に侵入されやすく、異民族の侵入を何度も許しています。黄河と長江はアジア有数の巨大河川で、この2つの川の周りに文明が発展してきました。日本列島は平地が少なく山地の多い地形で、大陸とは約200kmの幅がある対馬海峡によって隔てられています。この対馬海峡に守られ、大陸から日本列島に侵入するのは非常に困難となっています。大陸から攻められて征服されたことは1度もありません。

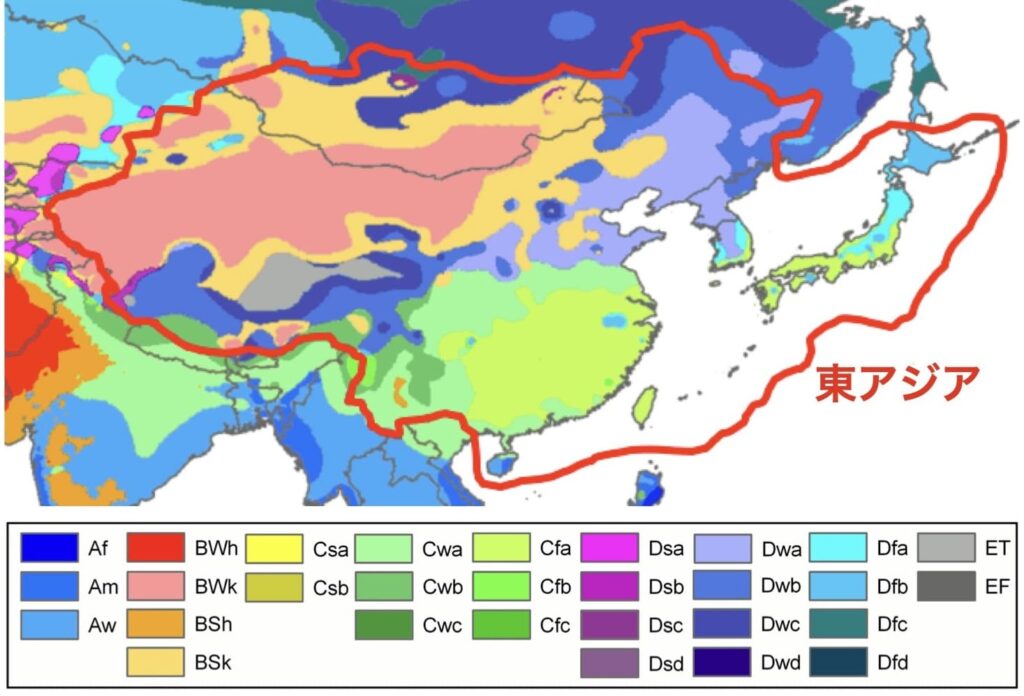

東アジアの気候

中国西部のタクラマカン砂漠、タリム盆地、モンゴルから中国北部にかけてのゴビ砂漠は乾燥帯(BWk、BSk)に属します。チベット高原は冷帯(亜寒帯)冬季少雨気候(Dwb)やツンドラ気候(ET)が多く、華北、満州、朝鮮半島は冷帯(亜寒帯)冬季少雨気候(Dwa、Dwb)に属します。中国中部から南部と台湾は温暖湿潤気候(Cfa)と温暖冬季少雨気候(Cwa)に属します。日本は本州・九州・四国の大部分が温暖湿潤気候(Cfa)に属します。東北の内陸部や関東甲信越の高地、北海道のほぼ全域は冷帯(亜寒帯)湿潤気候(Dfa、Dfb)に属します。沖縄や東京の離島の一部は熱帯モンスーン気候(Am)やサバナ気候(Aw)に属します。

東アジアの宗教

東アジアの宗教の特徴は、仏教と地域独自の信仰が混在している点です。中国の主要部、朝鮮半島、台湾は儒教・道教といった中国独自の教えと大乗仏教が混在しています。チベットとモンゴルはチベット仏教が多く、ウイグル地域はイスラム教スンナ派が多くなっています。日本は神道と大乗仏教が混在しています。そのため日本には神社とお寺が同じくらいの数あります。

東アジアの人種・言語

「人種」とは、遺伝的・身体的特徴をもとにした人類の集団です。東アジアは全域がモンゴロイド(黄色人種)が多い地域となっています。「語族」とは、同じ語源から分化したと想定される言語群です。中国の大部分はシナ=チベット諸語、中国北西部、モンゴルはアルタイ諸語、日本は日本語、朝鮮半島は韓国語・朝鮮語です。似たような概念に「民族」があります。民族とは、文化的特徴を共有する人間集団です。日本人、中国人、チベット人などです。

東アジアの歴史

古代

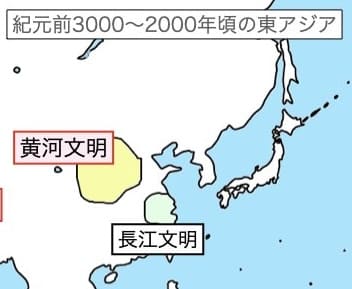

大河流域での農業を営んだ中国では、麦や雑穀を生産する黄河文明と、稲作を行う長江文明が生まれます。これらは紀元前6000年頃にほぼ同時に始まったとされます。黄河流域では紀元前5000〜3500年頃にアワやキビを栽培して竪穴式住居に住む仰韶文化、続いて紀元前3000〜2000年頃に大規模な城壁を持つ集落を建設した竜山文化が生まれます。一方、長江流域では紀元前5000〜3500年頃に稲作を行う河姆渡文化、紀元前3300年〜2300年頃に巨大な祭壇や精巧な玉器を作った良渚文化が生まれます。

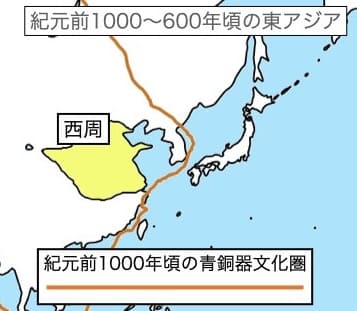

伝説では紀元前21世紀から16世紀にかけて夏王朝が存在し、紀元前16世紀に殷の湯王が夏を滅ぼして殷王朝を建てたとされています。殷墟という殷の都の遺跡があり、これが殷が実在した証拠とされています。殷は神権国家であり、王は祭祀を行って天帝の意志に基づいて政治を行っていました。また、青銅器の鋳造も爆発的に発達し、文字を発達させてのちの漢字のもととなる「甲骨文字」を生み出します。しかし、殷王朝最後の紂王は暴君であり、紀元前11世紀に周の武王に滅ぼされます。そしてそのまま周が建国されます。周では諸侯・卿・大夫・士という身分制度が定められ、王の一族や有力な臣下を諸侯として各地の領土と民を与えて統治させます。封建制の始まりです。

紀元前11世紀に建国された周は、王の一族や有力な臣下を諸侯にして各地を治めさせる封建制で統治していましたが、周王と諸侯の関係も時が経つにつれて疎遠となり、王権が衰え諸侯たちの権力が強くなっていきます。紀元前770年に異民族の侵入により都を鎬京から洛邑に遷都した後は、周王は完全に実権を失って名目上の存在となります。この紀元前770年以前を西周、以後を東周と呼びます。さらに東周の時代を2つに分け、前半の紀元前403年までを春秋時代と呼びます。春秋時代は、各地の有力な諸侯が互いに覇を競った時代で、孔子をはじめとする諸子百家を呼ばれるさまざまな思想家も登場します。鉄器もこの頃普及しました。

日本では、紀元前660年2月11日、日本列島を作ったイザナギ・イザナミの娘である天照大神の孫の曾孫の神武天皇が初代天皇に即位し、日本を建国したとされています。この日は現在でも建国記念の日とされ、国民の祝日です。

紀元前770年の東周成立から始まった春秋時代には、周王は完全に実権を失って諸侯たちが半ば独立国家のように覇を競います。その中で台頭したのが「春秋の五覇」と呼ばれる覇者たちです。斉・晋・楚・呉・越の5つです。その中の1つ晋が紀元前403年に3つに分裂して韓・魏・趙が生まれたときを境に、春秋時代が終わり戦国時代が始まったとされます。

日本は既に弥生時代に入り稲作が始まっていました。

戦国時代に入ると諸侯の争いは激しくなり、戦国の七雄と呼ばれる有力諸侯に絞られます。斉・楚・秦・燕・韓・魏・趙の7つです。この頃に鉄器も普及し、生産力・軍事力が飛躍的に向上します。次第に西方の秦が勢力を伸ばし、蘇秦という戦略家が東方六国が連合して秦に対抗する合従策を唱えますが、張儀による秦が東方六国とそれぞれ連合する連衡策によって破られ、秦の覇権が確立します。この蘇秦と張儀はともに縦横家と呼ばれます。

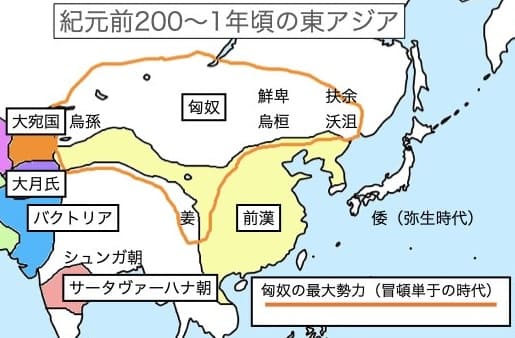

紀元前3世紀に入ると秦の覇権が確立し、秦が他の六国を次々と滅ぼしていきます。そして紀元前221年、秦が中国を統一、秦王政が始皇帝となります。しかし苛烈な支配が反感を呼び、始皇帝の死後すぐに反乱が起こり、紀元前206年、秦は滅亡します。その反乱軍の中から頭角を表した劉邦がライバルの項羽を破り、紀元前202年に中国を統一、前漢が成立します。これから400年にわたって続く中国の統一王朝「漢」の誕生です!

中国を統一した前漢が第3代武帝のもとで中央集権体制を確立し、国内を安定させます。対外的には、漢を圧迫していた匈奴を討伐して西域に領土を拡大します。さらにベトナムの南越や朝鮮の衛氏朝鮮も征服し、東アジアの大部分を支配する巨大帝国を誕生させます。

200年近く続いた前漢の繁栄も西暦に入る頃には陰ります。貨幣経済の活発化により農民が没落して豪族が力を伸ばし、中央では宦官や外戚が皇帝の政治を左右するようになります。そしてついに外戚の王莽が西暦8年に帝位を奪い、前漢を滅ぼして「新」を建国します。しかしその新もすぐに反乱が多発して滅亡し、皇族の劉秀が25年に皇帝に即位(光武帝)、漢を復興させて「後漢」を建国します。

後漢は儒教を国教として各地の優れた人材を登用し、次第に国力を安定させて匈奴や西域諸国を従え、前漢時代の繁栄を取り戻します。

弥生時代の日本(倭)では、九州北部の奴国が後漢の光武帝に使者を送って金印を授けられます。

前漢・後漢と約400年にわたって続き繁栄をもたらした漢帝国も、2世紀末から外敵の侵入や国内の混乱によって急速に弱体化していきます。匈奴や鮮卑といった周辺諸民族との抗争が激化し、国内では宦官と外戚の争いや黄巾の乱などによって後漢王朝の権力が衰退する一方で、各地の豪族が力を増していき、3世紀には「三国志」で有名な群雄割拠の時代となり、220年に魏の曹丕から禅譲を迫られ、後漢は滅亡します。

三国時代には魏・呉・蜀の三国が分立し、この頃に倭(日本)の邪馬台国の女王卑弥呼が魏に使節を送ります。魏は263年に蜀を滅ぼしますが、265年に家臣の司馬炎が帝位を奪い、魏に代わって晋が建国されます。晋は280年に呉を滅ぼして中国を再統一しますが、わずか10年後の290年から起こった八王の乱によって晋は内乱状態となります。

311年から起こった永嘉の乱によって異民族に華北を奪われ、316年に西晋が滅亡して東晋が成立します。これ以後、中国は五胡十六国時代と呼ばれる混乱の時代に入ります。中国の北部は多くの異民族による群雄割拠となり、南部には東晋という状態になります。

このような中国の混乱に乗じ、朝鮮半島では高句麗・百済・新羅が独立します。

中国では439年に北魏の太武帝が華北を統一したことで五胡十六国時代が終わり、南北朝時代に入ります。北の北魏と南の宋の2国が並び立ち、この南北朝時代がしばらく続きます。南朝の宋は479年に斉に交替します。モンゴル高原では柔然が勢力を拡大して北魏と対峙し、朝鮮半島では北部の高句麗が勢力を拡大、日本ではヤマト王権による統一が進みます。

中国では華北の北魏が534年に東西に分裂し、江南では502年に斉に代わって梁が成立します。その後も華北の分裂が続く中で江南では557年に梁に代わって陳が成立します。しかし、581年に華北に成立して華北を統一した隋が589年に陳を滅ぼし、西晋以来約250年ぶりに中国を統一します。モンゴルでは柔然に代わって突厥が台頭しますが、隋の攻撃などで弱体化し、583年に東西に分裂します。

朝鮮半島では南部の伽耶諸国が新羅に滅ぼされ、日本では6世紀末に推古天皇が即位し、聖徳太子が摂政となります。

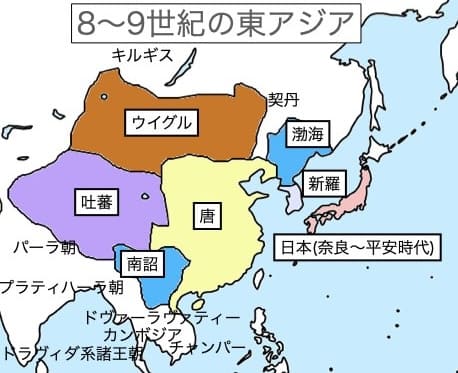

589年に中国を統一した隋も2代目の煬帝の悪政により618年に反乱で滅亡します。同年、李淵が唐を建国し、皇帝に即位します。626年に李淵の子、李世民が即位し、628年に中国を統一します。李世民は649年に死去しますが、この期間は貞観の治と呼ばれ、律令制の整備など唐の内政が最も充実した全盛期とされます。次の649年に即位した高宗の時代は対外進出が盛んだった時期です。朝鮮半島の高句麗と百済を滅ぼして、モンゴルの東突厥や西域の西突厥も征服、中央アジアまで至る大帝国が誕生します。そして、690年に高宗の皇后の則天武后が即位し、中国史上唯一の女帝となります。

朝鮮半島では唐と結んだ新羅が百済を滅ぼし、唐も追い払って676年に朝鮮半島の大部分を統一します。

日本では645年に大化の改新が起こって天皇を中心とした国づくりが進みます。友好関係にあった百済救援のため唐・新羅の連合軍と戦いますが、663年に白村江の戦いで敗れ、朝鮮半島から完全に撤退します。

唐は712年に即位した玄宗は、治世前半は「開元の治」と呼ばれる、科挙という試験を経て有能な官吏を登用する善政を行いますが、晩年は楊貴妃に溺れ、政治を顧みなくなり、唐は次第に衰えていきます。751年のタラス河畔の戦いでアッバース朝に敗れ、755〜763年に地方の軍事指揮官である節度史が起こした安史の乱が起こると、自力では反乱を鎮圧することができず中原の洛陽・長安まで失い、744年からモンゴルの支配者となっていたウイグルの支援を受けてようやく鎮圧します。こうして唐帝国の弱体化は決定的となり、西域から撤退します。その後、モンゴルのウイグルとチベットの吐蕃が弱体化しウイグルは840年に崩壊します。唐国内での反乱も相次ぎ、875年に起こった黄巣の乱の結果、朱全忠によって907年に唐は滅ぼされます。

朝鮮半島北部から満州では高句麗の遺民が渤海を建国し、朝鮮半島の大半を統一した新羅と対立します。

日本では、唐の制度を導入して律令国家の建設が進められ、東北の蝦夷や九州の隼人といった辺境勢力を征服して国内の統一を進めます。

中世

907年に唐が滅亡してから約半世紀の間、中国は五代十国時代という分裂時代になります。その中から趙匡胤が960年に宋を建国し、979年には中国主要部を統一します。北宋の誕生です。しかし、モンゴル高原の遼や涼州の西夏などの周辺勢力に圧迫されており、対外的な影響力は唐と比べて大きく縮小します。このように唐帝国が滅亡して中国が東アジアに及ぼす影響力が小さくなったことで、東アジアの各地域は自立化の傾向を強めます。渤海は926年に遼に滅ぼされ、朝鮮半島では新羅に代わって918年に高麗が建国されます。

平安時代の日本では唐風の文化に代わって日本独自の国風文化が栄え、貴族の藤原氏の藤原道長が摂関政治の全盛期を築きます。

中国を統一した北宋は対外的な影響力が小さく、常に周辺勢力に圧迫されていましたが、唐から宋にかけて社会は大きく変化しました。宋では皇帝独裁による中央集権化が進み、貴族の没落と科挙官僚の台頭によって、文人優位の文治主義も定着します。さらに商業発展によって貨幣経済が浸透し、海外交易も活発化します。

日本では11世紀前半には貴族の藤原氏の摂関政治が全盛期を迎えますが、11世紀後半になると武士が台頭しはじめ、権力者と結びつきながら政界に進出します。

モンゴル・満州で遼に支配されていた女真族が1115年に金を建国し、1125年に遼を滅ぼします。その後、1127年に金は宋を攻撃して華北を占領します。これを靖康の変と呼びます。華北を奪われた宋は江南に逃れ、南宋を建国します。当初は南宋は金に反撃しようとしますが、南宋の内部で和平派が優勢となり、金と南宋は和約を結び、南宋は金に対して臣下の礼をとって毎年銀や絹を送ります、こうして東アジアにおける金の支配的な地位が確立します。一方の南宋では江南開発が進み、貨幣経済が発展します。

高麗では武人政権が誕生、日本でも武士が勢力を拡大して平清盛が平氏政権を誕生させます。しかし、源氏の源頼朝によって平氏政権は倒され、1192年に源頼朝が将軍となって鎌倉幕府が成立します。

1206年にチンギス=ハンがモンゴル高原を統一して大モンゴル国を建て、中央アジアのイスラーム諸国と西夏を征服してモンゴルから中央アジアに至る大帝国を築きます。チンギス=ハンの後を継いだオゴタイ=ハンは1234年に金を滅ぼして華北を征服、さらにバトゥが西征を行ってロシアと東ヨーロッパを征服し、1241年にはワールシュタットの戦いでドイツ・ポーランド連合軍を破り、ヨーロッパ諸国を震え上がらせます。バトゥはそのままロシアにキプチャク=ハン国を建てます。オゴタイ=ハンの後を継いだモンケ=ハンのときは、フビライがチベット・大理国を征服、1258年にフラグがアッバース朝を滅ぼしてイラン・メソポタミアを征服し、イル=ハン国を建てます。そして朝鮮半島の高麗がモンゴル帝国の属国となります。モンケ=ハンの後を継いだフビライ=ハンは1271年に国号を中国風の「元」に改めます。1274年・1281年には日本に侵攻しますが鎌倉幕府に撃退されます。しかし、これが鎌倉幕府滅亡の原因になります。1279年には江南の南宋も滅ぼし、中国の征服が完了します。こうして、モンゴル帝国はユーラシア大陸の大部分を支配下に入れ、空前の大帝国となります。

近世

14世紀初めからのペストと飢饉によって中国の元でも農民反乱が多発し、衰退していきます。1351年から起こった紅巾の乱から頭角を表した朱元璋によって1368年に元が滅ぼされ、漢民族の明が建国されます。元はモンゴルに追いやられ、北元が成立します。朝鮮半島では李成桂が高麗を倒して李氏朝鮮を建国します。

明は第3代永楽帝のもとで全盛期を迎えます。1406年にはベトナムを征服、1410年にはモンゴルに遠征してモンゴル・オイラトを破ります。さらに1405年から1433年まで朝貢貿易の活性化を求めて鄭和の南海遠征を行い、東南アジア・インド洋を経てアフリカ東岸まで到達します。しかし、永楽帝の死後は対外的に消極的となったため、代わりに琉球やマラッカ王国が中継貿易で繁栄します。1449年には正統帝がオイラトの捕虜となり、南では後期倭寇に悩まされるなど、北虜南倭と呼ばれる衰退期に入ります。

日本では鎌倉幕府が滅亡して南北朝の混乱期に入り、西日本の武士団が東シナ海で海賊化して倭寇となります。明はこれに対して民間貿易を禁止し、朝貢・冊封関係を復活させ、朝鮮と冊封関係を結びます。15世紀前半には室町幕府の全盛期を迎え、1404年から将軍足利義満が勘合貿易を開始します。しかし、1467年からの応仁・文明の乱以降は室町幕府の求心力が低下し、戦国時代に入ります。

中国の明はモンゴルや倭寇の侵入に苦しめられます。1550年にはモンゴルのアルタン=ハーンが北京を包囲し、1555年には倭寇が南京に迫ります。そして1557年にはポルトガルがマカオの居住権を獲得します。日本では戦国時代の中で1543年にポルトガル人が種子島に漂着して鉄砲が伝えられ、1549年にイエズス会の宣教師フランシスコ=ザビエルからキリスト教が伝えられます。1573年には織田信長が室町幕府を滅ぼし、1590年にはその後を継いだ豊臣秀吉が日本を統一します。そして豊臣秀吉は1592年〜1598年に朝鮮出兵を行い、朝鮮を属国にしていた明とも戦って最終的に秀吉の死によって撤退します。しかし、これが原因で明の国力は低下し、満州では女真族が勢力を拡大します。日本では豊臣秀吉の死後、権力争いが激化し、1600年の関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康が勢力を伸ばします。

中国では衰退した明に代わって満州の女真族が建てた清が台頭します。1616年に即位したヌルハチは満州の女真族を統一し、1626年に即位したホンタイジは朝鮮を服属させます。そして1643年に即位した順治帝が1644年に明を滅ぼした李自成を破って北京に入り、清が中国の覇権を握ります。1661年に即位した康熙帝のもとで中国は統一され、さらに対外進出を強めます。1683年には台湾を征服し、1689年にはロシアとネルチンスク条約を結んで東北の国境を確定させ、黒龍江以北の地も支配します。1758年にジュンガル、1759年に回部を征服、新疆と名付けます。こうして清は中国・満州・沿海州・モンゴル・新疆・チベットにまたがる大帝国となります。しかし、1796年の白蓮教徒の乱の発生により、清の衰退が始まります。

日本では関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康が全国統一し1603年に江戸幕府を開きます。1609年には薩摩藩の島津氏が琉球を征服します。当初は東南アジアでの朱印船貿易を幕府主導で行いますが、17世紀中頃にキリスト教禁教と金銀の流出阻止のため、第3代将軍徳川家光によって「鎖国」という対外関係管理体制に移行します。江戸時代は約250年も続きます。

近代

イギリスは銀の流出を食い止めるため、アヘンを清に輸出します。清の林則徐が1839年にアヘンを没収すると、イギリスは1840年にアヘン戦争を起こし、イギリスが圧勝します。敗れた清は1842年の南京条約で香港をイギリスに割譲し、イギリス・フランス・アメリカに対して最恵国待遇と領事裁判権を与え、関税自主権を失うといった、不平等条約を結ばされます。1851年に太平天国の乱が起こり、一時的に中国の南半分を支配するも、清や外国軍によって1864年に鎮圧されます。同時に外国勢力の進出も進み、1856〜1860年のアロー戦争でイギリス・フランスに敗れてさらなる不平等条約を結ばされ、ロシアに沿海州を割譲します。太平天国の乱を鎮圧したあとは安定期に入り、洋務運動という、軍需産業の西洋化を進めます。

日本では1841年から老中水野忠邦が天保の改革を実施して幕府を建て直そうとしますが、大名の反対によって失敗し、1843年に失脚します。また、清のアヘン戦争敗北によってヨーロッパ諸国の圧倒的な武力を目の当たりにした日本は1842年に異国船打払令を緩和します。1868年に明治維新が起こって江戸幕府は倒れ、天皇主権の大日本帝国が成立します。日本は一気に近代化・西洋化を進め、欧米諸国に対して治外法権を認め関税自主権を失う不平等条約を結ばされつつも、独立を維持します。

日本は朝鮮半島にも進出し、宗主国の清と対立が深まった結果、1894〜1895年に日清戦争が起こり、日本が勝利して1895年に下関条約が結ばれ、日本は遼東半島・台湾・澎湖列島と多額の賠償金を獲得しますが、日本の台頭を恐れた独仏露の三国干渉によって遼東半島はロシアの租借地となります。また、この下関条約で朝鮮の独立が認められます。

この日清戦争の敗北によって同じアジアの日本にも敗れた清の弱さが明るみになり、列強による中国分割が加速していきます。このような列強の侵略に反発して白蓮教系の宗教団体が1900年に義和団事件を起こして列強を排除しようとしますが、失敗します。

中国の清では列強の排除を掲げて1900年に義和団事件が起こりますが、1901年に列強諸国によって鎮圧されます。これが原因で列強諸国による中国の半植民地化が加速しますが、特にロシアが勢力を拡大し、朝鮮にまで進出しようとします。これに危機感を抱いた日本が1904年にロシアに宣戦して日露戦争が起こり、1905年に勝利してポーツマス条約を結びます。日本は南樺太を領土として獲得、朝鮮と遼東半島に対する権益を獲得します。日露戦争後、日本は韓国(朝鮮)を保護国化しますが、反発した朝鮮の安重根が首相伊藤博文を暗殺する事件が起こり、1910年に日本は韓国併合し、朝鮮半島を植民地とします。

中国では民主主義を求めて1911年に辛亥革命が起こり、1912年に清は滅亡して中華民国が建国され、孫文が臨時大総統に就任しますが、清朝の軍閥であった袁世凱の軍事力が必要だったため取引して臨時大総統を袁世凱に譲ります。しかし、袁世凱は民主主義を抑圧して独裁政治を進めます。そして第一次世界大戦によって列強の目がアジアから離れたのを好機に日本は1915年に中国に対して二十一ヵ条の要求を行い、中国での権益を拡大します。

第一次世界大戦で戦勝国となった日本は戦争特需などによって好景気となります。そんな中、人々は民主主義を求める運動を起こします。これは大正デモクラシーと呼ばれます。その結果、1925年に普通選挙法が定められ、全ての25歳以上の男性に選挙権が認められます。

中国では孫文が1919年に中国国民党を再編し、ブルジョワ革命による民主主義政治の実現を目指します。一方、ソ連の影響を受けて1921年に中国共産党が結成され、社会主義の実現を目指します。この2党は対立しますが、1924年に第1次国共合作が成立し、協力関係を結びます。孫文の死後は蒋介石が実権を握り、1926年から地方の軍閥を打倒する北伐を開始し、中国統一を目指します。その途中、1927年に上海クーデタを起こして共産党を排除し、南京国民政府が樹立されます。そして1928年に北京を占領して北伐が完了し、中国統一が完成されます。しかし、国民党と共産党は内戦状態となります。

現代

日本は植民地が少なく、1929年の世界恐慌の影響を受けて不況になったため、植民地を増やすための対外進出を行います。そのため、軍部の発言力が増していき、関東軍が1931年に満州事変を起こし、1932年に日本の傀儡国家の満州国が建国されます。しかし国際連盟は満州国を認めなかったため、日本は国際連盟を脱退します。さらに同年、日本国内で首相の犬養毅が軍部に暗殺される五・一五事件が起こり、軍部の発言力はさらに強まります。 そして1934年、ワシントン海軍軍縮条約を破棄し、軍備拡大を進めます。

中国は満州事変そっちのけで国民党と共産党の内戦に明け暮れており、蒋介石は共産党への攻撃を強化し、共産党は逃れるために1934年から長征を開始します。

日本は1936年の二・二六事件以降、さらに軍国主義化を進め、1937年に日中戦争を始めて中国に全面侵攻します。日本軍は当初は戦争を優位に進めて北京・南京・武漢など多くの都市を占領しますが、内陸部に進むことができず、戦争は膠着状態に陥ります。そんな中、1940年に日独伊三国同盟を結んでドイツ・イタリアとの関係を深め、フランス領インドシナ北部に進駐します。

日本とアメリカは戦争を避けるために交渉を行いますが、1941年7月に日ソ中立条約を結んだ上でフランス領インドシナ南部に進駐したところ、アメリカが日本への石油輸出を全面的に禁止します。これにイギリス・オランダも加わり、日本包囲網が形成されます。石油資源確保のため、日本は12月、真珠湾攻撃を実施してアメリカ・イギリス・オランダに宣戦布告し、東南アジアに進出します。1942年前半の日本軍は破竹の勢いで東南アジア全域を占領しますが、6月のミッドウェー海戦でアメリカ軍に敗れてからは連合国が優勢となります。1943年2月にはガダルカナル島から撤退、1944年7月にはサイパン島が陥落して日本本土への空襲が始まります。1945年6月には沖縄も占領され、8月には広島・長崎に原爆が落とされ、さらにソ連も日ソ中立条約を破って侵攻してきたため、日本は無条件降伏します。日本は分割統治されず、アメリカが占領します。

第二次世界大戦が終結して日本の脅威が消えた中国では、日中戦争以前に対立していた国民党と共産党が再び対立し、早くも1946年から内戦が再開します。内戦の結果、共産党が勝利して1949年に中華人民共和国が成立し、国民党は台湾に逃れます。日本降伏後、朝鮮半島は北部をソ連、南部をアメリカが占領し、1948年に北部で北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)、南部で韓国(大韓民国)が独立します。しかし、1950年、北朝鮮は朝鮮半島統一を狙ってソ連・中国の合意のもと韓国に侵攻し、朝鮮戦争が勃発します。

日本は降伏後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が置かれ、実質アメリカによる占領を受けます。日本は軍国主義が解体されて民主化します。当初、GHQの日本占領は軍国主義の排除と民主化が主な方針でしたが、東西冷戦が始まるとすぐに日本を西側資本主義陣営の一員にする方針に代わり、1950年の朝鮮戦争の勃発に伴い、日本に警察予備隊の設置を命じて再軍備させます。

1950年に始まった朝鮮戦争は当初北朝鮮が優勢でソウルを占領してさらに南下し、韓国軍を釜山に追い詰めます。しかし、アメリカ軍を主力とする国連軍は仁川上陸作戦を成功させ、北朝鮮軍の背後を取り一気に形成を逆転させます。国連軍はそのままソウルを解放し平壌も占領し、中国との国境に迫る勢いで北上します。ところが、ここで中国義勇軍が参戦し、国連軍を押し戻して平壌を奪還、再びソウルまで落とします。その後国連軍も巻き返してソウルを奪還しますがそこで戦線は膠着します。朝鮮戦争は1953年に休戦協定が結ばれ、現在まで南北に分かれた状態が続きます。

日本は1951年のサンフランシスコ平和条約・日米安全保障条約で国際社会に復帰し、1954年の自衛隊発足など再軍備も始まります。戦後すぐの日本は戦争の影響で荒廃しましたが、朝鮮戦争による特需景気の影響もあって経済復興し、急速に経済成長を進めていきます。

中国は1958年に大躍進政策を行いますが失敗し、大飢饉が起こり大量の餓死者が出ます。1959年にはチベットを征服し、ダライ=ラマ14世はインドに亡命します。対外的には、1954年にネルー・周恩来会談を行って第三世界に接近しつつ、1959年からは中ソ対立を深め、ソ連をリーダーとする共産主義陣営に対して独自路線を歩みます。中国はアメリカ・日本に接近し、1972にアメリカのニクソン大統領が訪中し、日中共同声明も発表されます。そして1978年には日中平和友好条約が締結されます。

日本も1973年の石油危機の影響で大不況となり、高度経済成長は終わりを迎えます。1972年には沖縄が返還され、日本は2025年現在の国土を取り戻します。

中国では改革が進みます。1981年から鄧小平による改革開放政策が進められ、文化大革命を全面否定します。経済特区の設置や市場経済の導入により、中国経済は飛躍的に成長します。1989年にはゴルバチョフの訪中によって中ソ対立が終わります。鄧小平は共産党一党支配のもとで経済のみ市場経済化するという方針を取ったため、さらなる民主化を求めた学生などが天安門広場に結集して抗議します。すると政府軍が学生などに対して発砲し、多数の死者が出ます。これは天安門事件と呼ばれます。

日本・韓国・台湾・香港・シンガポールは飛躍的に経済成長し、「東アジアの奇跡」と呼ばれます。特に日本はアメリカへの自動車輸出が増大し、日米貿易摩擦を引き起こすまで成長します。これに対して1985年のプラザ合意で一旦日本の勢いは削がれますが、1986年からのバブル景気で日本の景気は最高潮に達します。

1990年のバブル崩壊以降、日本経済の低迷が続く中、飛躍的な経済成長を遂げた中国が2010年にGDP(国内総生産)で日本を逆転し、世界2位の経済大国となります。

中国は急速に経済成長を遂げて世界2位の経済大国となりますが、同時に軍備拡張も進めます。2013年に国家主席に就任した習近平は海軍の増強を続け、東シナ海・南シナ海、さらには太平洋へ勢力を拡大しようとします。アメリカの覇権への挑戦です。太平洋を支配するアメリカは中国の台頭を許さず、中国と対立する、日本・台湾・フィリピンなどのアジア諸国を支援します。しかし、なおも中国の軍備拡張は続き、米中対立が激化していきます。2025年時点での東アジアの国際関係は、アメリカ、日本、韓国、台湾の自由主義陣営と、中国、ロシア、北朝鮮の全体主義陣営の対立という構図です。