こんにちは!歴史ワールド管理人のふみこです!

今回は、世界史の地域区分の1つ、「東ヨーロッパ」について解説します。ユーラシア大陸西側のキリスト教徒が多い地域をヨーロッパと言いますが、そのヨーロッパの東半分を占める地域です。

古代から中世は東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の影響を大きく受け、中世中期の西暦1000年頃には現在につながる国、「ポーランド」「ハンガリー」などが誕生します。その後は地域内大国のロシアや西ヨーロッパのドイツ・オーストリアの影響を受け、1945年の第二次世界大戦終了後は、ソ連を中心とする社会主義の東側陣営となり、西ヨーロッパやアメリカと対立します。1991年のソ連崩壊後は西側との関係が深まっています。

「東欧」とも表記されます。

では、東ヨーロッパはどこからどこまでで、どういう地形で、どんな気候で、どんな宗教を信じる人が多く、どんな人種や言語で構成されているのでしょうか。そして、どんな歴史を辿ってきたのでしょうか。

この記事では、「東ヨーロッパ」の範囲、地理、気候、宗教、人種、言語、歴史について徹底的に解説します。

東ヨーロッパの範囲

-869x1024.png)

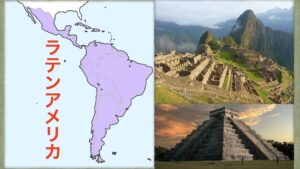

上の図の紫色の範囲が「東ヨーロッパ」です。一般的に「東欧諸国」と呼ばれるロシア・ウクライナ・ポーランド・ルーマニアなどが含まれます。ロシアはウラル山脈以西のヨーロッパ・ロシアのみ含みます。シベリアや極東は含みません。

東ヨーロッパの地理

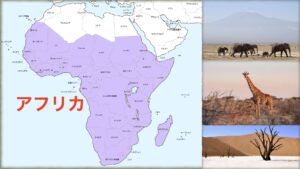

東ヨーロッパは平地と森林が多く、山地や高所は少なめです。広大な東ヨーロッパ平原が広がり、川も少ないので西ヨーロッパ以上に異民族や他国に侵入されやすい土地です。ドナウ川はローマ帝国の北の国境となり、ゲルマン人との境界線の役割を果たします。ドニエプル川は古くから重要な交易路として利用され、中流にあるキエフ(キーウ)は交易の拠点として発展してきました。ヴォルガ川はヨーロッパ最長の川で、その水運は古くからロシアの大動脈として利用されてきました。ウラル山脈は南北に2500kmも伸びる長大な山脈で、ヨーロッパとアジアの境界とされています。コーカサス山脈は標高5000mを超える山が集まり、こちらもヨーロッパとアジアの境界とされています。

東ヨーロッパの気候

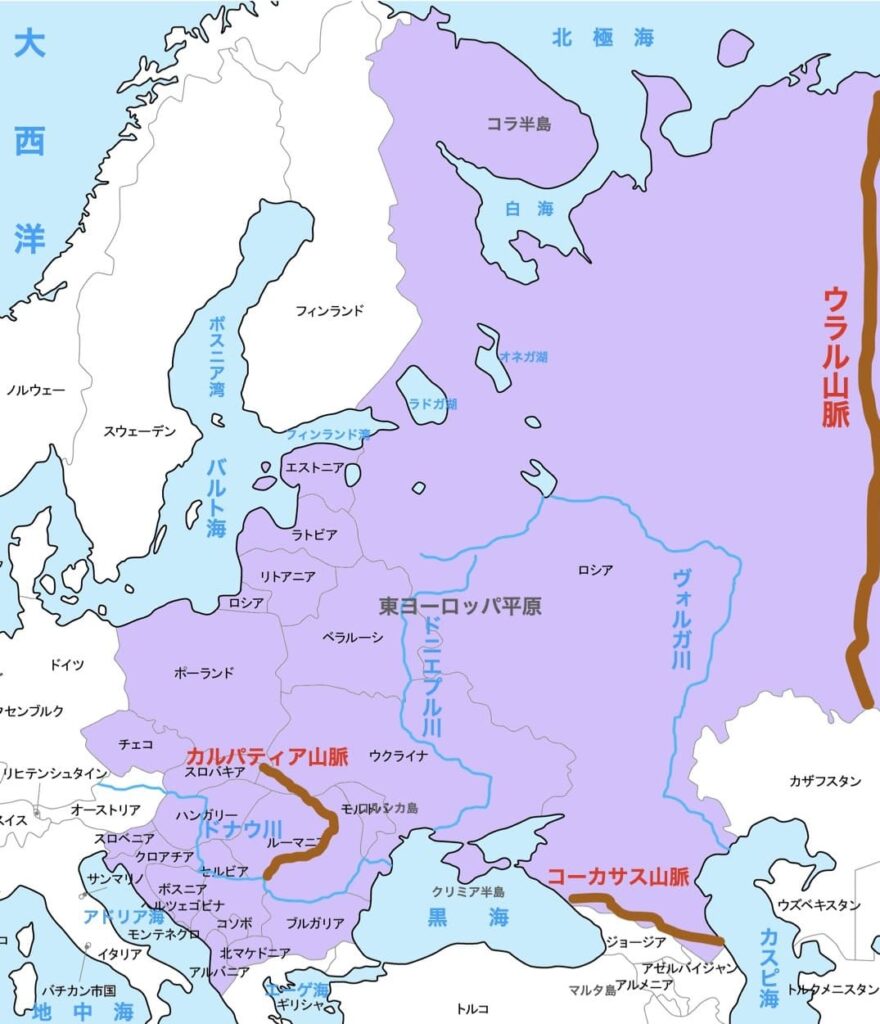

東ヨーロッパの大部分は冷帯(亜寒帯)湿潤気候(Dfb・Dfc)に属しています。ルーマニアのカルパティア山脈やブルガリアの高地、北極海沿岸はツンドラ気候(ET)に属します。アドリア海沿岸や黒海沿岸は温暖で、地中海性気候(Csa)、温暖湿潤気候(Cfa)、西岸海洋性気候(Cfb)に属します。カスピ海沿岸の草原地帯はステップ気候(BSk)に属します。

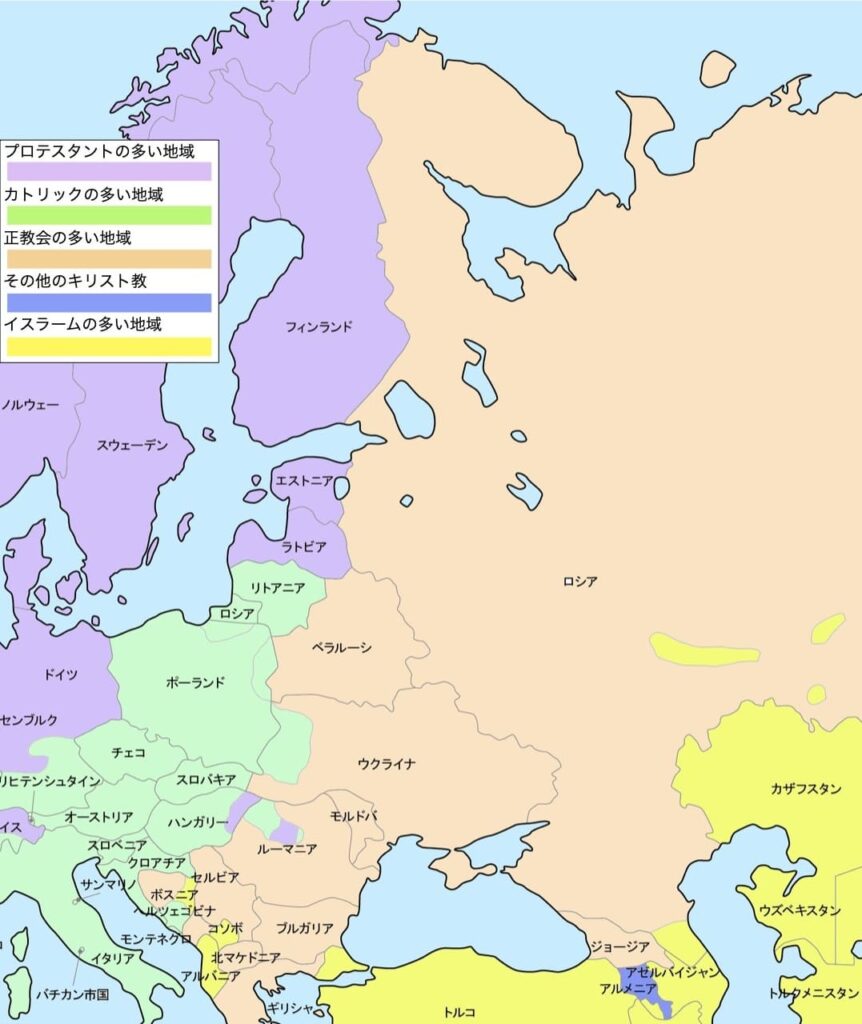

東ヨーロッパの宗教

ヨーロッパはキリスト教徒がほとんどの地域ですが、その中で東ヨーロッパは正教徒が多い地域となっています。ロシア・ウクライナ・ルーマニア・ブルガリア・セルビアなどは正教徒が多いです。次に多いのがカトリックで、ポーランド・チェコ・ハンガリーなど西部に多く分布しています。

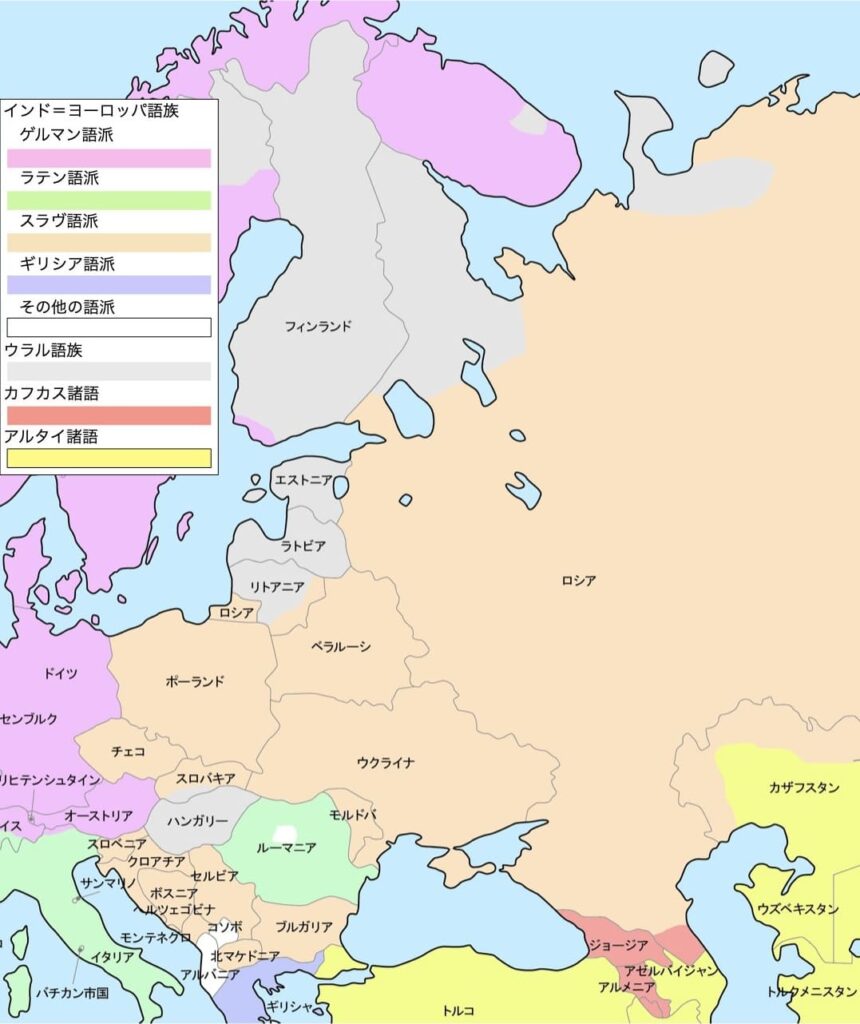

東ヨーロッパの人種・言語

「人種」とは、遺伝的・身体的特徴をもとにした人類の集団です。東ヨーロッパは全域がコーカソイド(白人)が多い地域となっています。「語族」とは、同じ語源から分化したと想定される言語群です。東ヨーロッパはほとんどがインド=ヨーロッパ語族であり、バルト三国やハンガリーにウラル語族がいます。上の図の「語派」とは、語族をさらに細分化したものです。インド=ヨーロッパ語族は、ゲルマン語派・ラテン語派・スラヴ語派・ケルト語派・ギリシア語派などに細分化されます。東ヨーロッパはほとんどがスラヴ語派です。ロシア語・ウクライナ語・ポーランド語などはスラヴ語派です。似たような概念に「民族」があります。民族とは、文化的特徴を共有する人間集団です。ロシア人、ウクライナ人、ポーランド人などです。

東ヨーロッパの歴史

古代

-2-1024x773.jpeg)

歴史時代の始まった紀元前3500年頃から、世界の各地域では、気候や地理などの自然環境に適応しながら人々が農耕・牧畜と定住生活を始め、メソポタミア・エジプト・インダス・中国の四大文明をはじめとする古代文明を作っていきます。紀元前2000年頃からインド=ヨーロッパ語族諸族はユーラシア大陸各地に離散していきますが、東ヨーロッパに入ったのはゲルマン人、スラヴ人でした。

-2-1024x830.jpeg)

世界の各地域に成立した古代文明は、変容しながら発展し、やがて規模を拡大していきます。発展し規模を拡大した古代文明の中から、やがてユーラシア大陸の東西に巨大帝国が生まれ、古代の黄金期を迎えます。西の帝国はローマです。イタリア半島の都市国家として紀元前500年頃から独立したラテン人の国ローマは、強大な軍事力によって紀元前30年頃に地中海世界を政治的に統一し、「ローマの平和(パクス=ロマーナ)」と呼ばれる繁栄をもたらします。ローマはギリシアを受け継いだ市民政治による共和政でしたが、地中海世界を統一したオクタウィアヌスが元老院から権力を与えられる形で、帝政が始まります。ローマ時代には優れた文化や建築物が多数生まれ、テルマエ=ロマエに描かれる浴場などの娯楽施設も生まれるなど、現代から見ても驚くような発展を遂げます。

東ヨーロッパもこのローマ帝国の影響を強く受けます。ドナウ川以南はローマ帝国の領土となり、以北にいるゲルマン人はローマ帝国と対立したり協調したりと、密接に関わります。

-2.jpeg)

古代末期になると、ローマ帝国の東西分裂により、ドナウ川以南は東ローマ帝国の領土となります。4世紀後半にはアジア系のフン人が東ヨーロッパに大移動してきます。フン人に押されたゲルマン人は西ヨーロッパへ移動します。このフン人はハンガリーに定住し、のちにハンガリー人になります。

中世

-2.jpeg)

中世の東ヨーロッパは、ドナウ川以南を支配するビザンツ帝国と、その影響を受けるスラヴ人諸国家という構図になります。1054年の東西教会の分裂により、ビザンツ帝国の東方正教会は西方のローマ・カトリック教会と別々の道を歩みます。スラヴ人の間に東方正教会が広まっていきます。ビザンツ帝国は徐々にイスラーム勢力に圧迫され、勢力を縮小させていきます。

.jpeg)

13世紀は東ヨーロッパ世界の危機です。モンゴル帝国によってほぼ全域が征服され、広大なロシアやウクライナの土地はキプチャク=ハン国に支配されます。ロシアは約240年もモンゴルの支配を受けることになり、「タタールのくびき」と呼ばれます。

近世

1453年、オスマン帝国によってビザンツ帝国が滅ぼされます。オスマン帝国はバルカン半島の全域と黒海北岸にまで支配を広げていきます。15世紀末にキプチャク=ハン国から独立したモスクワ大公国がビザンツ帝国の後継者となり、東方正教会とスラヴ人の盟主となります。モスクワ大公国は17世紀からロシア帝国となり、シベリアや中央アジアにも領土を拡大していきます。

-1-1024x509.jpeg)

17世紀に北欧ではスウェーデンが台頭してバルト帝国を築きますが、これを破ったロシア帝国が東ヨーロッパの覇権を確立させ、シベリア方面の進出もさらに強化してオホーツク海まで到達します。

18世紀後半の西ヨーロッパでは産業革命や市民革命が起こり、絶対王政が終わって資本主義が生まれ始めますが、中央・東ヨーロッパのロシア・プロイセン・オーストリアでは啓蒙専制君主による上からの改革により、限定的に自由が生まれます。

近代

-1-1024x515.jpeg)

19世紀前半のヨーロッパでは、フランス革命とナポレオン戦争によって自由と平等を求める動きが一旦高まりますが、ウィーン体制によって再び絶対王政が復活します。しかし、自由と平等を求める市民の動きを抑えることはできず、1848年の各地の革命によってウィーン体制が崩壊し、その後は市民優位の自由主義・資本主義・民主主義の時代となります。

西ヨーロッパでは、1830年頃までは絶対王政が機能しますが、1830〜1848年までの各地の革命によって各国は立憲君主制や共和制に移行し、民主主義の時代となります。

しかし、東ヨーロッパのロシアは、こうした自由と平等を求める動きを抑え、自国だけでなく各国の革命や運動を鎮圧する役割を担います。ロシアはしばらく帝政が続くことになります。

-1-1024x576.jpeg)

20世紀初頭になると帝国主義列強による世界分割もほぼ完了します。1890年のビスマルク失脚以降、ヨーロッパ諸国同士の対立は激化し、イギリス・フランス・ロシアの三国協商とドイツ・オーストリア・イタリアの三国同盟の二大勢力の対立が深まります。オスマン帝国の衰退によってバルカン半島に諸国が独立しますが、この地域に勢力を伸ばしたいオーストリアとロシアの利害関係の対立などによって三国協商と三国同盟の対立はさらに深まります。ロシアが支援するセルビア人の青年がオーストリア皇太子夫妻を暗殺したことが決定打となり、三国同盟と三国協商の全面戦争となる第一次世界大戦が勃発します。

-1-1024x514.jpeg)

第一次世界大戦は協商国側の勝利に終わりますが、ヨーロッパが主戦場となったことで各国の戦争によるダメージは甚大で、戦勝国も含めてヨーロッパ諸国の国力は低下します。中でもロシアは深刻で、内戦状態となります。

協商国側で参戦しつつも戦場とならなかったアメリカ合衆国と日本は武器の輸出などで好景気となり、国力を増加させます。特にアメリカ合衆国はイギリスを抜いて世界一の大国となり、覇権国家はイギリスからアメリカに移行しました。

-1024x514.jpeg)

大戦中に革命が起こったロシアでは史上初の社会主義国家であるソビエト連邦が誕生します。社会主義・共産主義の波及を恐れた資本主義国家たちは干渉戦争を行いますが、撃退されてしまいます。

現代

-1-1024x513.jpeg)

1939年に勃発した第二次世界大戦は1945年に連合国の勝利で終わりますが、戦場となった東ヨーロッパ諸国の国力は大きく低下してしまいます。ソ連では約2660万人もの人が亡くなります。世界はアメリカを中心とする資本主義の西側陣営とソ連を中心とする共産主義の東側陣営に分かれます。東ヨーロッパ諸国はほとんどが東側陣営に入ります。

-1-1024x510.jpeg)

経済が急速に発展する西ヨーロッパの資本主義諸国と比べて、共産主義の東ヨーロッパ諸国は経済が停滞します。チェコなどでは自由化・民主化を求める運動が起こりますが、ソ連に弾圧されます。こうした出来事により、ソ連を中心とする共産主義諸国の団結は大きく動揺します。

-1024x576.jpeg)

共産主義体制という欠陥経済システム国家も1980年代になると色々と無理が出てきて、経済に行き詰まったソ連はペレストロイカにより市場経済を一部導入し始めますが、失敗します。1989年には東ヨーロッパ諸国で一斉に自由化・民主化が起こります。これは「東欧革命」と呼ばれます。そして1991年にソ連が崩壊したことで、冷戦は完全に終結します。ソ連は解体し、ロシアやウクライナなどの国家が独立します。

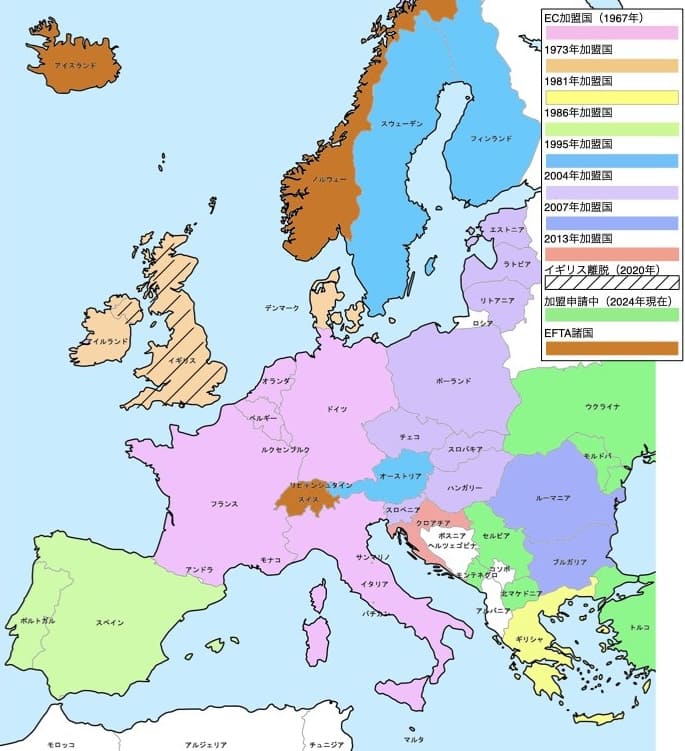

西ヨーロッパとの一体化

冷戦が終結して東ヨーロッパ諸国が民主化すると、東ヨーロッパ諸国もヨーロッパ連合(EU)に次々と加盟していきます。西ヨーロッパと異なる独自の東ヨーロッパ世界は終わりを告げ、西ヨーロッパと一体化しようとしています。この動きに反発しているのが、東ヨーロッパ世界の盟主ロシアです。特に旧ソ連のNo.2であったウクライナが西側との関係を深めることに危機感を覚え、2014年のクリミア併合や2022年からのロシアのウクライナ侵攻など、武力を行使しています。しかし、このことが逆に東ヨーロッパ諸国のさらなる西側への接近を招き、バルト三国の北大西洋条約機構(NATO)加盟やウクライナ・モルドバのEU加盟申請が起こっています。